政治講座ⅴ489「民主政権と独裁政権の特色」

「民主主義」について、中国は「共産党内の民主主義」と主張している。しかし、民衆からの支持ではなく、武力革命で武力で獲得した政権が今の政権である。行政の決定と行動は迅速であり、民主主義より迅速で意思決定と行動を起こせるので優れているとの主張がある。その迅速には「独裁」におより実行された行政には監視が入らない場合が多い。そして、それにより、腐敗、横領の行為が断罪させず、正当なものとして行使される。「習近平とプーチン・・・独裁がのさばり・・・」について、次に挙げる報道記事を拝見した。そこでそれを題材に取り上げる。

共感する部分は「民主主義」の欠点は「決定に時間が掛かり過ぎて、スピード感が伴わない事である。これが、民主主義に最大の欠点である。しかし、それよりも思想の自由・言論の自由・学問の自由が無いのは、ただ食って寝るだけの生ける屍に等しくなる。ロシアの法律基準に照らしたら吾輩は重大な犯罪者となる。人権無視のロシア、俺、そんな国、嫌だ、住みたくない。今回はその記事も掲載する。

皇紀2682年10月26日

さいたま市桜区

政治研究者 田村 司

習近平にプーチン…「独裁者」がのさばり「民主主義が衰退した」本当の原因 「歴史の終わり」の終わり

御田寺 圭 ,週刊現代 2022/10/24 06:00

民主主義国の人口は「減っている」

近代の「歴史」の勝者と謳われた民主主義。

この惑星の覇権をめぐって共産主義や社会主義との間で起こった争いに最終的に勝利した民主主義は、名実ともに「人類にとって普遍的な正義(グローバル・ジャスティス)」の座を獲得した――はずだった。

ところが現在、その民主主義国の人口が減少しているという。いったいなぜなのだろうか?

〈米ニューヨークで開催中の国連総会は3年ぶりの対面会議となったが、国連改革など具体的な成果は見えない。混迷の背景に強権国家の攻勢に加え、民主主義の劣化とそれに失望した新興国の離反がある。

世界の10人に7人が強権国家に住み、民主主義はいまや3人未満――。英オックスフォード大の研究者らが運営する「アワー・ワールド・イン・データ」の調査でこんな傾向がわかった〉

データの世界 (ourworldindata.org)

日経新聞によれば、先進国の人口が落ち込んでいる一方で、先進国に続いて民主主義国家の「仲間」に加わってくれることが期待されていた新興国が次々と民主主義から距離をとり、非民主的ないわゆる「強権国家」に惹かれつつあると伝えられている。

強権国家のほうが「速い」という現実

民主主義の欠点としてよくいわれるのは、「なにを決めるにしたって、民主主義の手続きを踏まなければならないせいで時間がかかること」である。対比的に強権的な独裁主義は「国民の自由や権利は著しく制限を受ける一方で、政治的にも社会的にも意思決定に時間を要さないから、時代やテクノロジーの流れが早い現代にはフィットしており優位性がある」とも指摘される。これはたしかに一理ある。

たとえば日本では、たとえば新幹線やリニアモーターカーを開通させる計画が立ち上がっても、国・企業・地方自治体・地域住民・土地所有者の利害が激しく対立して「話し合い」が延々と行われ、計画が実際に着手するまでにきわめて長い年月がかかってしまうこともめずらしくない。先日開通した西九州新幹線も、長期間にわたって行われていた佐賀県との利害調整が不首尾に終わり、長崎と福岡を結ぶことはできず「日本一短い新幹線」となってしまった。

これがかりに中国なら、中国共産党政府が完全に独断で計画を取り決め、地方の自治体にも地域住民にもなんら「利害調整」などすることがないまま事業を断行することができてしまうだろう。国の事業計画に対して、国民が反対を申し立てるような「対話の窓口」など一切用意されていないからだ。

街の再開発でも、駅前の一等地の雑居ビルを取り壊して再開発しようとしたとき、かりにそのビルの所有権利者が細かく分かれていると、全員の合意を取り付けるまで取り壊しができないこともある。街全体の再開発よりも個人の権利がしばしば優越するのも民主主義社会ならではの光景で、これが共産主義や社会主義の社会であれば、そのような「個人の所有物だ!」という理屈はたやすく当局が粉砕する。権利を手放すことを拒否する住人を強制的に排除してビルを爆破してしまう。

強権国家では、よいかわるいかは別として、トップが「やる」と決めたことに市民社会は逆らうことができない。

新興国が抱く「民主主義への疑念」

自由や権利を擁護する民主主義社会が、全体主義や独裁主義に陥らないためにこそ尊重してきた「物事はみんなで話し合って決める」という大前提にどうしても付きまとう「遅さ」が(先進国に社会的にも経済的にも追いつきたいと考えている)新興国にとっては「やっかいな足かせ」のように見えてしまうのは無理もない。

先進各国がいくら「民主主義こそがすばらしいのだから、君たちもわれわれの後に続きなさい」と説いても、経済的発展を求める新興国からすれば「先進国は、わざと意思決定が遅くなるようなルールを採用させることで、私たちの社会や経済をゆっくりとしか進歩させず、いつまでも先進国に安く買いたたかれる立場でいさせるつもりなのではないか?」と邪推されてしまう(しかも、そのような邪推は100%思い違いというわけでもない)。

そんなふうに新興国が民主的な先進各国を訝しんでいるところに、非民主的な強権国家から巨額の経済・インフラ投資が舞い込めば「ほらみろ、やっぱり民主主義じゃなくても発展している国はあるんじゃないか。私たちはそちらを目指させてもらう」となることもめずらしくない。

これは喩えの話をしているのではなく、いま中国がアフリカを中心に現在進行形で行っていることだ。

民主主義国の内部でも起こる「綻び」

欧米諸国や日本といった民主主義社会の内側においても、異変が起きつつある。民主主義にとって大切だったはずの「決定の遅さ」にしびれを切らしてしまう人が、じわじわと増加している。

民主主義社会の大原則である「自由」や「平等」が、自分の道徳観や倫理観に鑑みてとてもではないが受け入れられない相手にさえ付与されていることに、もはや耐えられなくなってきているのだ。

自分の政治的立場とは対立する人物が被選挙権を行使して議席を得たり、自分と価値観が異なる人が言論の機会を得て発言権を行使していたりする場面を目の当たりにすると、「こんな奴に私たちと同じ権利を等しく与えることは間違っている」という怒りを抑えられないだけでなく、誹謗中傷や嫌がらせに及ぶ人は珍しくなくなった。

「だれに対しても平等に権利や自由を与える」という融通の利かない自由と平等こそが民主主義の原理原則だったが、しかし現代社会では「誰がどう見ても『悪』とわかる者に対しては、民主主義的な手続きや権利をスキップして断罪できるような仕組みがあるべきだ!」――と、まるで全体主義や独裁主義国家さながらの声をあげる人びとが続出している。

かれらのような「自由を否定するリベラリスト」という形容矛盾を内包したムーブメントは今日において「キャンセル・カルチャー」と呼ばれる。かれらが民主主義の基本的な前提である「だれに対しても平等に権利や自由を与える」という枠組みを「ただしい者にだけ平等に権利や自由を与えるべきである」と、強権国家のそれに近似したありかたに再構築しようとしていることは、以前に現代ビジネスでも記事に書いた。

いずれにしても、民主主義を標榜する国でさえ「非民主的」な手続きへの誘惑に抗えなくなっている人びとが続出していることからも、「歴史」に終止符を打ったはずの民主主義の絶対的なヘゲモニーは内外で動揺を隠せなくなっている。

民主主義の隠れた「致命的欠陥」

ここまで民主主義が直面している内外の問題について述べたが、しかし思うに、民主主義がいま苦境に立たされている最大の理由は別にある。

すなわち、人間がこんなにも長生きするようになることを想定して民主主義は設計されていなかったことだ。

民主主義がこの世で発明されたころ、人間はもっと平均的に短命だった。「いまこの瞬間に生き、権利を持つ者」の平等を図る民主主義の性質は、社会が概して短命な人びとばかりで構成されている時代には、とくに問題なく機能していた。

だが、食糧供給や水質環境の改善によって飛躍的に人間の寿命は伸びた。昔よりずっと「死ななくなった」時代にいたり、民主主義には(おそらく設計者たちがまったく想定していなかったであろう)きわめて深刻な「バグ」が露見することになった。

その「バグ」とは「時間軸における不平等」である。

社会の構成員のほとんどが「現役世代」であった時代の人びとによって設計されたシステムである民主主義は、当時の人口動態が高齢者が少なく若者が多いはっきりとしたピラミッド型であったからこそ、民主主義的な手続きによって「未来志向」的な意思決定をすることが可能だった。

だが現代社会のように、現役世代が減少する一方で高齢者が長生きして増加するようになると「現時点では権利を持たない、あるいは生まれてすらいない子どもたち」よりも、「いま生きている高齢者たち」の厚生が優先される意思決定が下されるようになる。天文学的な予算規模にまで膨れ上がった社会保険料がその典型的な例である。

現時点ですでに政治的な権利を有する現役世代ならまだしも、選挙権をもたない未成年者、あるいはこの世にまだ生を受けてすらいない将来世代には、「いまこの瞬間に行われる」民主主義における政治的意思決定に参加する権利がない。そのため、かれらに負担を押し付けたり、あるいは問題解決を先送りするような不平等で不公正な政治的判断が選ばれることも増えていった。この構図を昨今では「シルバー・デモクラシー」と呼んだりもする。

民主主義は「機能不全」ではない

社会の成員が現役世代ばかりで、現役を引退したらほとんどがすぐに世を去っていたような時代には、「民主主義」はほぼ「現役世代の総意」の反映と言ってよかったかもしれない。民主主義というシステムの考案者たちもおおむねそのつもりで設計したはずだ。

だが、人がそう簡単には死ななくなり、人びとの「老後」が長くなれば事情は変わってくる。「まだ生まれてもいない、どうせ自分が死んだあとに生まれてくる未来の子どもたちのことなんかより、自分が生きている間の暮らしを守り、もっとよくしてほしい」と考えるのが人情というものだ。こうして民主主義は、文明の発展にともない「途方もなく長くなった老後」を過ごす人びとの意見を無視できなくなっていった。

断っておくが、高齢者を非難したいのではなくて、民主主義というシステムは、いまの人類の平均寿命や人口動態といった条件のもとでは必然的にそう機能すると述べているのだ。民主主義は「いまこの瞬間に権利を持っている者」同士の平等をきわめて高い水準で達成することには成功したが、しかし「いま生きている者とこれから生まれてくる者との平等」を達成することはできなかった。とくに高齢者と将来世代の利害が衝突する分野においてそれは顕著になった。

高齢世代が将来世代よりも多数派になった世の中では、民主主義社会は未来志向で発展的なビジョンを描けなくなり、現状維持が目的化して、衰退の一途を辿る。新興国は、高齢化・少子化が猛烈な勢いで進行する民主国家がいままさに直面している「シルバー・デモクラシー」のジレンマをよく観察しているので「私たちはああなるまい」と、いわば “逆張り” をはじめたということでもある。もちろん非民主主義的な強権国家が高齢化や少子化を避けられると決まったわけではないが、しかし民主主義を擁する先進各国の現状や行く末よりも「いくらかマシ」だと思っているのだろう。

民主主義のヘゲモニーが激しく動揺していることについて、人びとは「民主主義が機能不全を起こしているからだ」とか「民主主義の質が低下しているからだ」といった意見を持っているようだ。

だが私はそうは思わない。むしろその逆だ。

民主主義はこれまでと変わらず正常に稼働している。だからこそ必然的に、民主主義はいま危機的状況に直面しているのだ。

民主主義国の人口、世界で3割未満に 新興国が離反

2022年10月1日 0:10 (2022年10月1日 9:15更新)

【ニューヨーク=吉田圭織】米ニューヨークで開催中の国連総会は3年ぶりの対面会議となったが、国連改革など具体的な成果は見えない。混迷の背景に強権国家の攻勢に加え、民主主義の劣化とそれに失望した新興国の離反がある。

世界の10人に7人が強権国家に住み、民主主義はいまや3人未満――。英オックスフォード大の研究者らが運営する「アワー・ワールド・イン・データ」の調査でこんな傾向がわかった。

ロシア出身・小原ブラス、祖国では犯罪者扱いに…旅行すると強制送還の可能性「日本から出国不可です」

スポーツニッポン新聞社 2022/10/25 11:02

ロシア生まれ、関西育ちのコラムニスト・小原ブラス(30)が2日、自身のツイッターを更新。ロシアのウクライナ侵攻をめぐる自身の状況について告白した。

「今の私の状況」と書き出した小原。「ロシア国籍、日本の永住許可あり。日本のメディアでプーチンを批判しているので、ロシア国内では犯罪者扱い」と現状を明かした。

続けて「日本から他国へ旅行すると、ロシアのパスポートが失効され強制送還の可能性…よって日本から出国不可」とし「日本以外の国へ行くことが出来ません」と吐露。祖国の侵攻を痛烈に批判した。

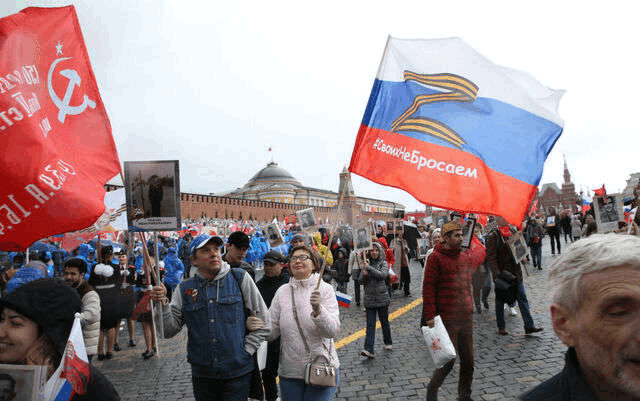

ロシア動員兵が「プーチン倒せ」と反乱の雄たけび 劣悪な環境に不満爆発=英紙

東スポWEB 2022/10/25 15:01

プーチン大統領への反乱? ウクライナ侵攻に動員されたロシアの徴兵がプーチン政権を転覆させる恐れがあるという。英デイリー・メール紙が25日までに報じた。

動員された何十人ものロシア兵士がプーチンに対して異常な反乱を起こしている。ロシアで作られた匿名性の高いSNS「テレグラム」は、今や反プーチンの人々の情報ツールになっている。そこに、戦場のあるキャンプ地で撮影された動画が投稿された。1人の兵士が「私たち兵士が指導者を倒すべきだ」と叫び、ほかの兵士たちが歓声を上げている。

動画では、名前もなき兵士が「プーチン氏と指揮官たちは兵士への敬意を欠いている」「戦争に参加させるために脅迫してきた」などと非難を口に出している。さらに動員された兵士たちの各家族に雄羊を支給するというトゥヴァ共和国の政策について「戦争に動員された対価が雄羊って、何だよ」と笑った。

また、プーチン氏が9月に発表した部分動員令に応じさせるため、役人たちが脅迫してきたともいう。

「役人たちは、私たちに『ウクライナに行かなければ刑務所に入れる』と言ってきた。私は動員されたけど、どうせ家族に報酬は支払われないだろう。そもそも、私たちの分隊には十分な数のトランシーバーがないぐらいだから。交戦地帯で、どのようにコミュニケーションを取ればいいんだ。靴下も支給されていない。十分な武器が供給されていないのに、ギターが支給された。戦場で歌えっていうのか」

聞いている兵士たちは大きな拍手を送っていた。

権力に取りつかれた「習近平」が、また「暴走発言」…台湾に本気で戦争を仕掛け始めた…!

清水 克彦 2022/10/25 06:00

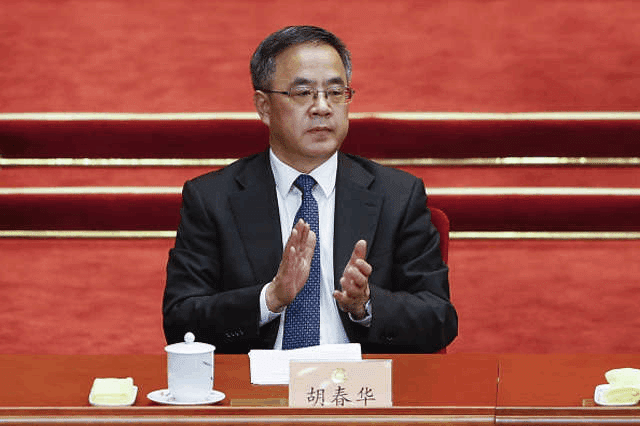

あまりにも露骨な人事

ひと言で言えば、強引さが目立つ第20回大会だった。「68歳定年」(七上八下)の慣習が反古にされ、69歳の習近平総書記が3選された。

67歳の李克強首相が党の役職から完全に外れ、次の首相候補と目されていた59歳の胡春華副首相は、最高指導部(中央政治局常務委員)への登用どころか、その下の政治局員からも漏れた。

また、総書記時代、李克強首相を後継者にと動き、「反習近平」派と目されてきた胡錦濤氏も、大会の途中で係員に腕をつかまれ退席(体調不良とされているが)した。

後述するが、どんなにワンマン経営の企業の社長でもここまで露骨な人事はしないだろう。

党規約改正案の採決でも強引さが目についた。閉幕に先駆け、習近平総書記は、自らの権威強化に向けた表現を党規約に盛り込む改正案の採決をはかった。投票などではなく、「同意しない人は挙手をお願いします」という形式の採択では、表立って反対できる参加者などいるはずがない。

こうして、自身への不満を強引に抑え込んだ習近平総書記は、最高指導部の面々を、直属の部下で「ゼロコロナ政策」の指揮を執った李強氏(63)、長く秘書を務めてきた側近中の側近、丁薛祥氏(60)といった側近で固め、3期目の御代をスタートさせたのである。

いかにも、自身を「建国の父」毛沢東に重ね合わせる習近平総書記らしい手法だが、今回の党大会で明らかになったことを整理しておこう。

明らかになった「3つの項目」

(1)毛沢東に匹敵する存在になった習近平

習近平総書記に対し、中国建国の父、毛沢東に匹敵する権威づけが図られ、権力集中がこれまで以上に進んだ。

党の規約改正では、習近平総書記の指導思想を、「毛沢東思想」ばりに「習近平思想」と呼ぶことこそ盛り込まれなかったが、忠誠を誓わせるスローガン「2つの確立」(習近平総書記の指導的地位と思想の確立)を繰り返し強調した。

(2)4期目以降も視野に入れた習近平

習近平総書記を除く新たな最高指導部6人のうち4人が側近、もしくは極めて近い人間。中国の「戦狼外交」(攻撃的な外交)を担ってきた王毅外相も、69歳ながら政治局員に選出され、外交担当のトップに就任する見通しとなった。

中国語では、「多くの人が関わり何も前に進まなくなる状態」のことを”九龍治水”と表現するが、習近平総書記は、何でも前に進められるよう、最高指導部を側近とイエスマンで固め、4期目以降も視野に入れることに成功した。

その反面でワンマン経営の企業と同様、トップに対するチェック・アンド・バランスが効かなくなる危うさも残る。

(3)台湾統一を公約に掲げた習近平

党大会初日の10月16日、習近平総書記は、施政方針演説となる政治活動報告で、台湾統一への決意を高らかに宣言した。

「台湾問題を解決するのは中国人であり中国人が決める」、「台湾の平和的統一に努力を尽くすが、武力の使用を放棄する約束は絶対にしない」

また、党規約には、「台湾独立に断固として反対し、抑え込む」との文言も盛り込まれた。

これらの言葉は、台湾統一を国際公約にしたのと同じである。しかも、隣国に攻めんだロシアとは異なり、「台湾は中国の領土。だから他国は干渉するな」という気持ちも盛り込んでの発言である。

「台湾を取り戻す」

習近平総書記は大会初日の活動報告で、このように述べている。

「小康社会(ややゆとりのある社会)実現という100年目標は達成できたが、もう1つの目標、中華民族の偉大なる復興を全面的に推進する」

この言葉は、1840年のアヘン戦争以来、列強に領土を奪われ続けてきた「黒歴史」を3期目の5年間で清算する=台湾を取り戻す、という国内公約になる。それでも、8月10日、中国政府が発表した「台湾白書」(「台湾問題と新時代の中国統一事業」)では、平和統一を望んでいると強調していた。

「戦わずして勝つ」というのは「孫子の兵法」そのものだが、今回の党大会では、武力行使まで匂わせ、大きく踏み込んだ。

習近平総書記は、活動報告の中で、「安全保障(安全)」を89回、「強国」を15回も盛り込み、「早期に世界一流の軍隊に築き上げる」と宣言した。この点からも、どんな手段を講じてでも台湾を獲りにくるのは確実と言っていい。

なぜなら、3期目の5年間で、台湾統一に向けた成果を「見える化」してこそ、4期目、5期目へとつながるからである。

これにさっそく反応したのがアメリカだ。

10月17日、スタンフォード大学で開かれたイベントで、「中国は予想よりかなり早いタイムラインで統一を目指す決意を固めている」との認識を示している。中国が中国軍(人民解放軍)建軍100周年を迎え、しかも4期目がかかる党大会がある2027年は大きな節目だ。現在の中国の軍事設備を鑑みれば、この頃には、東シナ海や南シナ海における軍事力がアメリカを凌駕する可能性は十分にある。

My opinion

「世界の10人に7人が強権国家に住み、民主主義はいまや3人未満――.

国連改革など具体的な成果は見えない。混迷の背景に強権国家の攻勢に加え、民主主義の劣化とそれに失望した新興国の離反がある。」

以上のような内容の記事があるが、本質を捉えていない。

国連は主権国家という集まりであるが、もともと国連は第二次世界大戦の戦勝国を常任理事国と決めた組織であり、「拒否権」という一度得た権利は手放すはずがない。「拒否権」で「屁」の役にもならない「組織」となったのである。

加盟国が一票という投票制度の総会と理事国の選出という民主的な組織にすれば良かったのである。

強権国家に於いても国内に於いて一度手にした権力は簡単に手放すことはないので民主化が進まないのである。

国連における民主主義の劣化というより、「組織」づくりが悪かったのである。新興国に民主主義国家がなく、強権国家が多いのは「軍」政権が権力を手放さないのであり、無理な話てある。

中国は軍隊は国家に属しておらず、中国共産党の軍(解放軍)であり、共産党の力の源泉は武力であることが明確である。民衆に支持されていない政権である。武力で民衆を押さえつけているのである。中国流の民主主義と表現し、主張を彼らはするが、武力で民衆を弾圧しているのである。

ウイグル人のジェノサイドのように武力により統治をしているものである。

民主主義の欠点としては大衆迎合に長けた政権により独裁政権になることがある。それがナチス政権であり、現在はプーチン政権であろう。民主主義国家に於いても悲しいかな長期政権は独裁政権化しやすい面をもっている、その三権分立が機能していないロシアの姿を我々はまざまざと国民を弾圧するプーチンの姿としてをみているのである。どんとはれ!

参考文献・参考資料

習近平にプーチン…「独裁者」がのさばり「民主主義が衰退した」本当の原因 「歴史の終わり」の終わり (msn.com)

民主主義国の人口、世界で3割未満に 新興国が離反: 日本経済新聞 (nikkei.com)

民主主義はなぜ古代ギリシャで生まれた? (europa-japan.com)

アテネの民主主義|古代ギリシアが生んだ民主政 | Hitopedia

<5461726F2D96AF8EE58EE58B6082CC97F08E6A82C68CBB8DDD283230313029> (nagoya-u.ac.jp)

民主主義の歴史を解説!古代から現代までどう変わった? | ヒデオの情報管理部屋All Rights Reserved. (hideo002.com)

ロシア出身・小原ブラス、祖国では犯罪者扱いに…旅行すると強制送還の可能性「日本から出国不可です」 (msn.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?