無責任を学ばせない -あたらしいリーダー論を読んで-

最近、手に取る本は心理学に寄ってきている気がします。

心理学(しんりがく、(英: psychology)は、心と行動の学問であり、科学的な手法によって研究される。(Wikipedia抜粋)

相手の立場になって考れば自ずと心理学や哲学に行き着くのかもしれません。

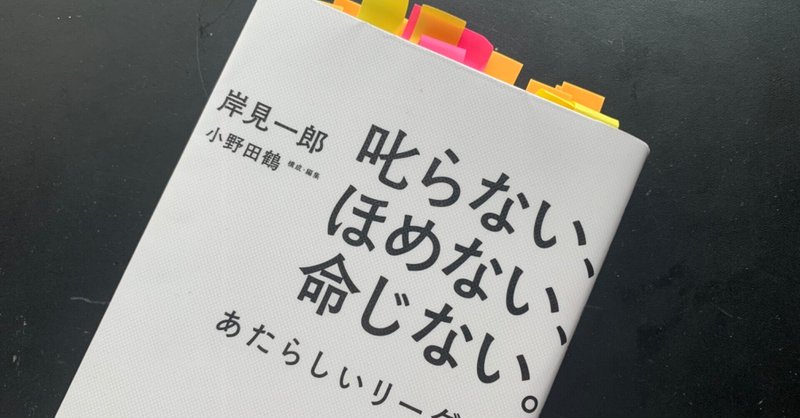

今回の読書感想文は

叱らない、ほめない、命じない。 あたらしいリーダー論

著者の「嫌われる勇気」で有名な岸見一郎さん。

私自身、アドラー心理学を推奨しているわけではないのですが、岸見さんの考えはフィットする感覚があります。タイトルだけで手に取ってしまう本の著者を見てみると岸見さんだったみたいな。

我が家の合言葉「課題の分離」

とはいえ、アドラーの考えでも我が家でよく出る言葉があります。それは

「課題の分離」

課題の分離とは、直面している課題を「自分が変えられるもの(自分の課題)」と「変えられないもの(他者の課題)」に分離する

特に親子の関係において役立っています。例えば不登校、学校に行くか行かないかは子どもの課題であって、親の課題ではありません。親が無用なプレッシャーをかけない、自己肯定感を下げるような行動はしないようにと心がけています。

「子ども自身が学校に行かなくてはいけない」と親は分かっていて、それが行動に起こせない、自己肯定感が低いが故に不登校であったりするのです。であればまずは自己肯定感が復活するのを待つしか親にできることはありません。

私は父親として「母と子の課題」であって、私の課題ではないと冷静に捉えるときがあります。だいたいにおいて母子で揉めていることに父親が口を出すとロクなことにならないと経験しているからです。

いうべきは毅然という、と。そして毅然たる態度と威圧的な態度と異なり、周囲に恐れは抱かないが、憧れを抱かせる。そうありたいものです。

1on1ですべきこと

本書ではビジネスにおいてたくさんの具体的な実践すべきことが書かれています。例えば1on1(1対1の対話)。

「あなたのあの仕事のおかげですごく助かった」「ありがとう」という話をする。そのことで、自分の存在がリーダーから受け入れられていると、チームのメンバーが感じられるなら、次からも仕事を頑張れる。できなかったことを指摘する必要はまったくありません。

「1on1」で指摘するとすれば、「できたこと」「貢献できたこと」です。

無責任を学ばせない

家族と会社における「課題の分離」は違います。

仕事における課題解決のために、違う焦点を当てていないか。例えばそのひとの言動や性格を解決しようとするならそれは本末転倒、人格否定にもなりかねません。

若いメンバーとの関係も似たようなものです。ミーティング直前になって、に必要な資料がそろっていないことが発覚すれば、その段階から時間が許す限り、一緒に資料を準備するわけです。そのときに、あなたが代わりに資料を準備してはいけません。

大事なのは、「問題をどう解決するか」だけに焦点を当てることです。「自分がどう思われるだろうか」とか「軽く見られてはいないだろうか」などど、問題解決に関係ないことに目を向けないことが、大事です。

今後のことを考えるしかないのであって、過去の言動の理由を問うことにあまり意味はありません。

職場において、部下の成績が伸びないとか、部下が失敗ばかりしているということであれば、上司がこれを「部下の課題だ」と、部下を切り捨てることはできません。部下と上司の「共同の課題」にしないといけません。

「答え」をもっていないを認める勇気

今は「答えが見えない」以前に課題すら特定するのが難しい時代ともいえます。だから課題の整理や優先度を決める、ここまでは分かっているといった共通認識をつくることがリーダーの役割ではないかと思っています。

リーダーも「自分が答えを持っていない」ということを率直に認める勇気が要ります。答えを知らないのに、「知っている」かのようにふるまってしまうとかえって、信頼を失うことになります。

褒めない勇気

以下はサイボウズ社長、青野さんと岸見さんの対談です。青野さんのリーダーとしての謙虚な気持ちと葛藤が垣間見えます。

自分自身を振り返って、「ほめる」というのは、やはりどこか相手を「操作しよう」という気持ちがあって、そのなかから出てくる行為なのです。

会社は成長を始め、多様で柔軟な働き方ができる会社として評価されることも増えました。その間のことを振り返ると、私は「社員に助けてもらった」という感覚が非常に強いのですが、自分自身がリーダーとして何よりも心がけてきたのは、「尋ねる」ということです。

サイボウズのような多様な組織になるためには・・・

そこに到達するには、やはり時間がかかります。最初は、気をつけたほうがいいです。「こういう言葉を使うと、相手を傷つけるのではないか」ということを過剰に気をつけるくらいでちょうどいいと思います。

誰かが見張っていないと、人は仕事をしないというのは誤解です。自由な環境に置かれたとき、貢献度が持てると思えば、人は働きます。・・・だからリーダーは「指示をする」というより、「モデルになる」べきだと思います。

指示しようとしていないか、管理しようとしていないか。自分はモデルになれているか自問しないといけません。

「どうせまた」が、勇気を挫く

ユーグレナ社長、出雲さんと岸見さんの対談。

親子間に限らず社員間でも「どうせまた」という空気は簡単に蔓延してしまいます。「どうせまた、やらされる」「どうせまた、できないだろう」、どうせまたとおもってしまったときは要注意です。

長く不登校だった子どもが突然、「明日から学校に行く」といい出すことがあります。そのとき、親がなんというかというと「どうせまた、一週間もすれば行かなくなるのでしょ」。

「どうせまた」を防ぐためには協力しあうこと。

誰かに丸投げしてしまっては、両者が傷つくだけです。お互いの課題の線引きを明確にしつつ、協力しあうやり方を模索しなくてはいけません。

協力するときに、「誰の課題か」がわからなくなっていることが多いです。だから、もつれた糸をときほぐすように、「これはあなたの課題」「これはわたしの課題」というふうに分けてから、協力していかなくてはいけない。

場合によっては、不完全であるリーダーのほうがいいわけです。そのほうが部下が育ちます。あまりにも有能なリーダーだと、部下は安心してしまったり、リーダーに任せてしまったりして自立しないことがあります。親子関係においても「この親でダメだ」と思うと、子どもは自立します。

完全を求めすぎない、不完全を認める。

深刻にならない

最後はカヤックCEO柳澤さんとの対談。

私は以前「あなたは頑固だよね」と指摘されたことがあります(決してネガティブに言われたのではなく)。その言葉が自身では意外すぎて驚きましたが、今では非常に的を得た指摘だなと思っています。

頑固が故に物事を深刻に捉えてしまうきらいがあります。

深刻にならないことが大事だと、私はいつも思っています。問題は常に起きていて、一つの問題が解決したからといって、それで終わりではなく、また新たな問題が起こります。・・・大事なのは「これから何ができるか」を考えることです。

怒りに変わる方法を学べば、怒りそのものを抑えるのと違って、怒る必要がなくなります。そんなトレーニングの最初のステップは、怒りの感情が起きたとき、「わたしは怒りの感情を持った」ということを言葉で伝えてみることです。

柳澤さんは「ありがとう」を自分のために言っている言葉としています。謝るのが苦手なのは勝ち負けにこだわりすぎている、アドラーのいう「共同体感覚」が欠如していると岸見さん指摘しています。

腹がたつ相手であっても「この人はこれでいいのだ」と認める。そういう気持ちをこめて「ありがとう」をいう。そういう方向に自分自身を向けていくための言葉として、使っている気がします。

<共同体感覚とは>

共同体感覚こそが対人感覚のゴールだと言っています。人間は一人では生きてはいけません。したがって、他者を敵ではなく仲間としてみることが大切で、それによって自分の居場所が獲得でき、仲間たちのために貢献しようと思えます。それが共同体感覚です

まとめ

まずは最後まで読んでいただきありがとうございました。すでに3,000文字を超えているので、ここまでたどり着いて頂いたことに感謝です。

本書では最後にこう述べられています

リーダーとメンバーの間に対等の関係が成立するならば、チームは創造的で幸福になれる。それが、アドラー心理学と哲学、経営学の交点に見えるリーダーシップの一つの解であり、希望であると思います。

岸見さん曰くアドラー心理学≒「嫌われる勇気」というタイトルが独り歩きしてしまい、「嫌われなさい」と伝わってしまったと書いていました。

「嫌われる勇気」を持つべきなのは弱い立場にあるひとたち、つまりリーダーは「嫌われる勇気」を持つべきではないということです。

本書はビジネスパーソン、そして親としての学びが多く詰まった本でした。秋の夜長に心理学や哲学に触れてみるのもいい季節です

本noteはあくまで私の気になったワードを解説したに過ぎません。この記事で本書を読んだ気にならずに自身の目や耳で体感して、気になった言葉を探してみてください。

以下、私の読書録です。こちらも「いいね!」やフォローしてもらえるとすごくうれしいです。

読書習慣において気をつけるべきこと

— 坪井 雄弘 Tsuboi Takehiro (@tsubotsubo) September 18, 2022

✅腹落ちするための咀嚼を怠らない

✅得た知識を他人に押し付けない

✅教えるのではなく気付かせる行動を

✅読書している自分に酔わない#自戒

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?