先輩が卒業してしまった修士・博士の学生へ〜大学院生のための研究関連情報の集め方〜

こんにちは やまたくです。

いよいよ新年度が始まりましたね。自分は博士課程2年になり残りの学生生活も僅かになってきたので、悔いの残らないように日々を大切に過ごしていければと考えています。

さて、今日は前回書かせていただいた、「春から研究室に所属する人向け」の下記の記事が自分の想像よりも好評だったことをいいことに、

その続きとして「研究室での学年が進んだ人向け」に情報収集の方法について特化した話をしていこうと思います。

(読者の皆様、本当にありがとうございます。大変励みになっております。)

1年以上同じテーマで研究を進めていると、少しずつ自分の研究の課題や、世界的に見た研究の立ち位置が見えてくると思います。

その一方で、先輩が卒業して研究に関する相談相手が減ってしまったり、後輩の指導をするために今まで使っていなかったような知識が求められたりします。

自分の力ではなかなか問題が解決できないとき、先輩たちは偉大だったなぁと毎年のように思うわけですが、

今回はそんな新M1、M2、ドクターに向けて、偉大な先輩が抜けた後にどうやって研究関連分野の知識を増やしていくかについて、自分の経験をもとにまとめていきます。

たった1人の大学院生の意見ですので、参考になる面、ならない面があると思いますが、こんな人もいるんだなぁという寛大な目で読んでいただければ幸いです。

なお、筆者の専門は高分子化学・光化学・計算化学ですのでその分野に偏っていることはご了承ください。

化学系大学院生のための研究関連情報の集め方

個人的な意見ですが、大学院生の研究において重要なのは情報を獲得することだと思います。

自分の研究だけを極めようとしすぎて視野が狭くなると、周辺分野の知識不足から、失敗した時にどこに助けを求めていいのかわからず苦労することになります。

常日頃、できるだけ多くのコミュニティから情報を収集するように心がけると、意外なところで自分の研究のヒントが得られるかもしれません。

そのことを前提に筆者がお勧めする研究室での学年が進んだ人向けの情報収集方法を3つ紹介したいと思います。

Slcakで色々な専門家の情報を仕入れられるようにする

Google Schalarを使って自動で関連論文が届くようにする

最強の友達をみつける

1. Slcakで色々な専門家の情報を仕入れられるようにする

最近は便利な世の中で、SNSを使って簡単に世界中の人と繋がることができます。TwitterやFacebookで他の研究者の情報を集めるのも有効だと思いますが、筆者が特にお勧めしたいのはSlackで色々なコミュニティの情報を収集することです。

化学専用オープンコミュニティとしてはケムステSlackが一番有名だと思います。

ちょっとした研究のアドバイスだけではなく、化学系の奨学金の話や求人情報も得られるので化学に特化した情報収集の場としては最強です。

また、分野ごとにチャンネルが作られているので、運が良ければその分野に詳しい大学教員からも質問に対する解答が返ってくることがあります。(国内の有名な先生も参加されているので、メッセージのやり取りを見ているだけでもとても勉強になります)

最近だと、大学の先生がオンラインサロンの場としてSlackを活用している場合もあります。

明治大学のデータ化学工学研究室の金子先生はプロセス・マテリアルズ・ケモインフォマティクスオンラインサロンを個人でも参加できるようにしてくださっていて、化学系でインフォマティクスにも興味があるよという学生に優しい設計になっています。

このようなSlackで情報を集めることのメリットは一度ワークスペースに入れば簡単に情報が手に入るようになることだと思います。

スマホのアプリで見る分には通学の最中に確認できますし、情報収集の障壁がものすごく小さくなると思います。

2. Google Schalarを使って自動で関連論文が届くようにする

次にお勧めなのが Google Schalarを使って自動で興味のある分野の論文が届くようにすることです。

研究序盤で労力を使うのは関連研究の文献調査です。その手間を少しでも減らす方法としてGoogle Schalarの利用は有効かつ単純です。

まずはGoogle Schalarで気になる研究者や関連分野の研究者の名前を検索してみましょう。

そうすると、Google Schalarに登録している先生であればトップに一致するプロフィールとしてヒットします。

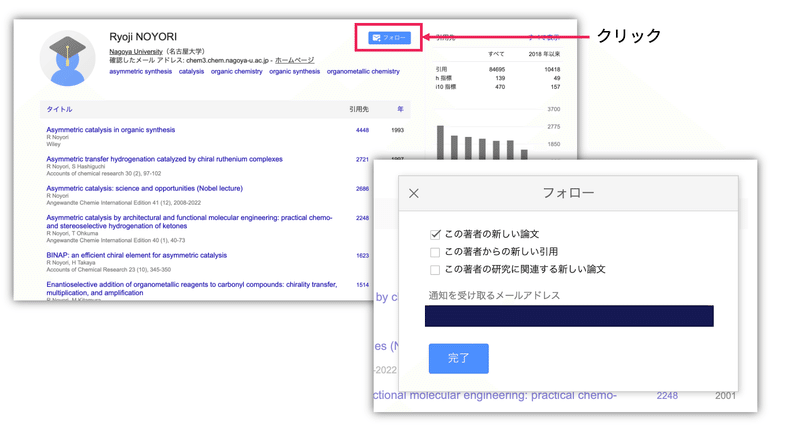

次に研究者プロフィールのフォーローをクリックすると、通知を受ける内容を選択することができます。

大体は「この著者の新しい論文」にチェックを入れておけば問題ないと思いますが、ものすごく研究分野が近いような場合には「この著者からの新しい引用」や「この著者の研究に関連する新しい論文」にもチェックを入れておくといいと思います。

ちなみに筆者は「この著者の研究に関連する新しい論文」を5人くらいの先生に設定したところ、毎週100本近い論文がGoogleからお勧めされるようになってしまったので、ほどほどの人数に絞ることをお勧めします。

設定はこれだけで完了です。

この設定をするだけで、関連研究者の最新の論文が自動で届くようになるので文献調査がものすごく楽になります。

今回は気になる研究者の論文に関する通知設定をメインに説明しましたが、特定のキーワードを設定しておくと、関連する論文が出版されたときにメールが届くようにすることもできます。

また、すでに自身の論文がある人は、「自分の論文からの新しい引用」をアラートに設定しておくと、自分の論文を引用した論文が出版された場合、自動で知らせてくれるようなったりなど、色々細かい設定もできるのでぜひ有効活用してみてください。

(やはり、自分の論文を引用してもらえていることを知ると、化学の発展に少しは貢献できたような気がして研究のモチベーションにつながります。)

3. 最強の友達をみつける

ここまで、基本的には情報収集に関する内容を紹介してきましたが、最後に紹介するのは「最強の友達をみつける」という至ってシンプルな方法です。

皆さんの周りには、ただの大学院生なのに、なぜかよく耳にしたり目にしたりする学生さんはいませんか?

多分どの分野にも圧倒的な研究業績で、学会で名前が知られている学生さんがいると思います。

そんな学生さんがいたら、まずは学会発表しているところに行き、質問をして仲良くなりに行きましょう。

特にポスター発表などの場合には研究に関連する話以外にも、実験のちょっとしたコツや、研究室生活、研究室運営の状況などの情報も聞ける可能性があります。

そういった「最強の大学院生」は、なぜか周りにも最強な人たちが多くいます。そのような人たちと、学会などを通じて仲良くなることで自分の研究のモチベーションにもつながりますし、他の研究室の学生がどんなペースで研究をしているのかを知ることができます。

(あまりの凄さに自信を喪失することもありますが…笑)

終わりに

今回は研究室での学年が進んだ人に向けて、情報収集の方法をメインに研究力を高める方法をまとめてみました。先輩が卒業してしまって、これからどうしよかと困っている学生さんなどの参考になれば幸いです。

今回は情報収集方法をメインに書きましたが、需要がありそうであれば、自分が行っている論文の読み方・まとめ方や学会発表のコツなどについても書こうかなと思っています。

どんな記事があれば有用かコメントなどで教えていただけると嬉しいです。

また皆さんの研究室での勉強方法や情報収集方法についてコメントで教えていただけると私自身の勉強になります。

ご愛読いただきありがとうございます