太陽の破片 【てるてる坊主考note #2】

もし君が 暗闇に光を求めるなら

ごらん僕を 太陽の破片が頬をつたう

≪尾崎豊『太陽の破片』≫

1、「天気祭の破片」

かつて、民俗学者の柳田国男(1875-1962)は、てるてる坊主を「天気祭の破片」と称しました。昭和11年(1936)に執筆された「テルテルバウズについて」という短文のなかでのことです。「天気祭」とは何か、柳田の説明に耳を傾けてみましょう。

嵐を伴なふ大降りはいやがつて予め之を避けんとし、又東北などの低温地帯では、長雨が続くとやはり人形のまじなひをして居る。この事前と事後の人形造りを総称して、天気祭といふ。

具体的には、「天気祭の人形は藁を束ねて、時には馬鹿馬鹿しく写実的なものを男女二体こしらへ」、「行列して之を村はづれに持つて行く」。こうした「天気祭」は、「風の神か雨の神かの、人形に姿を托して退却することを、信じて居た者の考案」と推測され、「御馳走をして、悪神が満足して帰つて行くことを旨」とする「前代農民の災害観に根ざして居る」。柳田はそう指摘しています。

そして、「花柳界などでこしらへる照々坊主に、酒を灌ぎかける風習のあるのも、明らかに是と脈絡がある」と例を挙げつつ、「町の照々法師は言わばこの天気祭の破片なのである」と位置づけています[柳田2002:486-487頁]。

ここで注目したいのは、「天気祭」で作られる藁人形、および「天気祭の破片」であるてるてる坊主のことを、柳田が形代として捉えている点です。形代とは穢れや災いを托されて除災のために用いられる呪具です。

すなわち、てるてる坊主には「天気祭」の人形と同様に、「風の神」や「雨の神」という目に見えない「悪霊」や「悪神」が托される。そのうえで、酒でもてなして満足してもらい、よそへと送り出してしまう。その結果として晴天がもたらされることを期待するのです。

こうした、柳田の言う「てるてる坊主=形代」説の是非については前回検討しました。

上記の検討のなかで手がかりとしたのは、「願いがかなう」ことと「酒でもてなす」ことの先後関係です。もし、「てるてる坊主=形代」説に従うならば、「酒でもてなす」ことで満足して帰ってもらうほうが先で、その結果としてあとから「願いがかなう」ことが期待されるはずです。

しかしながら、てるてる坊主の実際の作法に照らし合わせてみると、その順序は逆です。私の管見の限りでは、「願いがかなう」ことが先で、そのあとから褒美に「酒でもてなす」という事例ばかりが見られました。

このとき、褒美に酒でもてなす対象としててるてる坊主に依り憑いているのは、風雨をもたらす「悪霊」や「悪神」ではないはずです。それは、願いどおりに好天をもたらしてくれた存在、すなわち太陽なのではないでしょうか。前回、こうした見通しにたどり着きました。

はたして、風雨の悪神を托す形代ではなく、太陽の依り代としててるてる坊主を捉えることは可能でしょうか。すなわち、柳田が想定したような「天気祭の破片」ではなく、「太陽の破片」としててるてる坊主を捉えることは可能でしょうか。本稿では、てるてる坊主と太陽の関係を探ってみたいと思います。糸口とするのは明治期以前のわらべうたです。

2、「あっち」と「こっち」の照り具合

童謡作家である北原白秋(1885-1942)の発案で編まれた『日本伝承童謡集成』には、北海道を除く全国各地のわらべうたが、都府県別に集められています。収集方針としては、明治末期までのものを対象とし、大正期以降に創作されたものは一切省かれています[北原1974a]。

同書には、気象に関わるわらべうたとして、てるてる坊主が登場する唄が12例掲載されています(★下記の表1参照)[北原1974b]。いずれも、てるてる坊主に願いを掛ける唄ですが、願いの内容は大きく2つに区分できます。すなわち、≪将来の晴天≫もしくは≪現在の日照≫です。

てるてる坊主のわらべうた12例のうち8例は≪将来の晴天≫を願う内容の歌であり、「てるてる坊主てる坊主、あした天気にしておくれ」という、よく知られたフレーズが含まれています。いっぽう、≪現在の日照≫を願う唄は4例見られます(表1の⑤⑨⑩⑫)。本稿では後者の≪現在の日照≫を願うわらべうたに焦点を絞って、2つの点から検討してみましょう。

てるてる坊主に≪現在の日照≫を願うわらべうたをめぐって、注目したい1点目は、表1の⑩と⑫に見られるような、「あっち」と「こっち」の日の照り具合を比べるフレーズです。

てるてる坊主、てる坊主、あっちの方に日が照って、

こっちの方に日が照らんと、てるてる坊主にいうたろか。 (兵庫)

あっちの方は日が照って、こっちの方は日が照らん、

てるてる坊主に訴うてやろう。 (岡山)

「あっち」には日が照っているが、「こっち」は陰っている。「あっち」にばかり照らないで、「こっち」にも照ってほしい。そうした願望を唄っています。場所に目を向けてみると、兵庫(⑩)と岡山(⑫)という近接する地域の事例です。

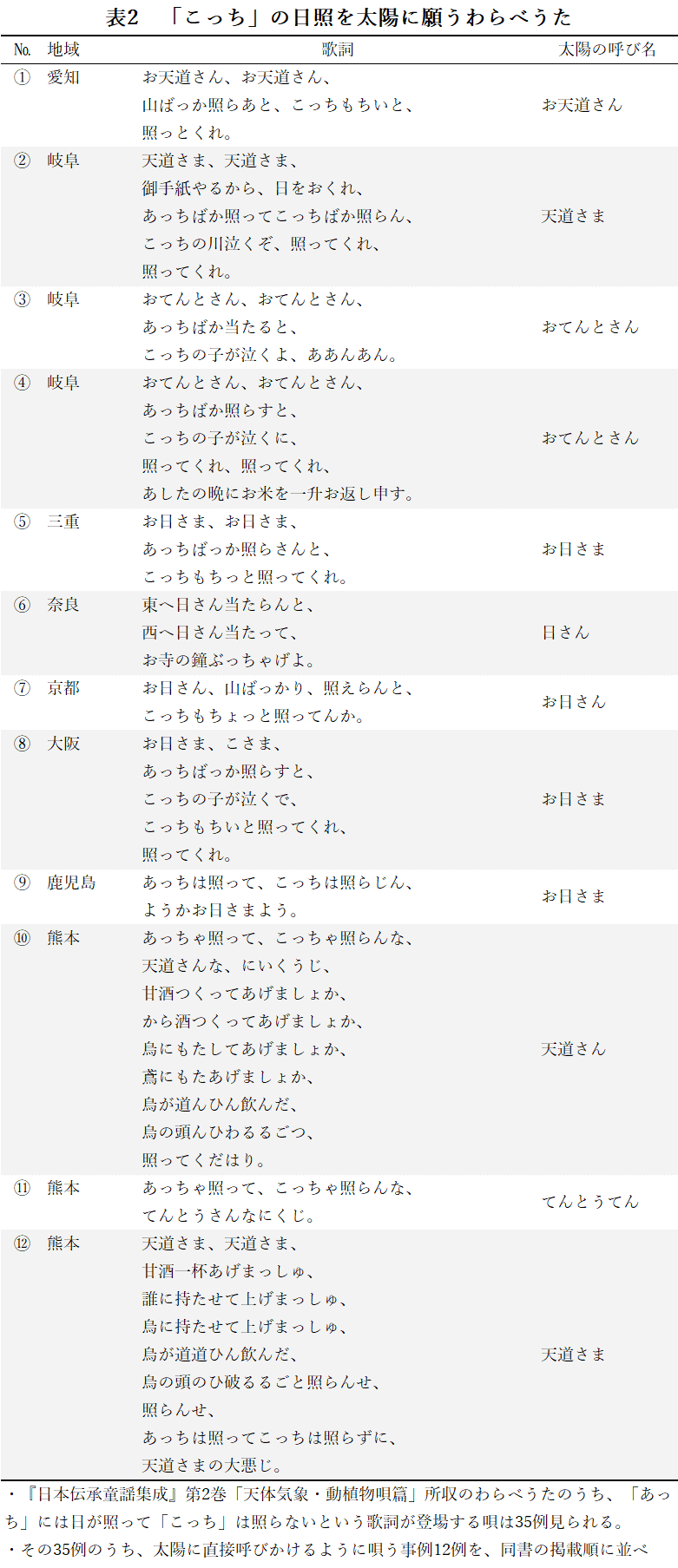

同じような願いを唄うわらべうたは、てるてる坊主が登場するものだけに限りません。『日本伝承童謡集成』所収の例を引くと、「あっち」と「こっち」を対比して日照を乞うわらべうたが、東北から九州まで全国各地から収集されています。本稿では唄の内容に詳しく触れる余裕はないものの、注目しておきたいのは、太陽に呼びかけるように唄う事例が散見される点です(★下記の表2参照)。

太陽への呼びかけが見られる地域は、岐阜や愛知のほか近畿や九州など、日本列島の中部や西部に目立ちます。呼びかける際、太陽の呼び名は「お天道さん」(愛知・岐阜・熊本)や「お日さま」(三重・奈良・京都・大阪・鹿児島)などさまざまです。

3、邪魔する雲を掻き分けて

てるてる坊主に≪現在の日照≫を願うわらべうたをめぐって、注目したい2点目は、表1の⑤に見られる「天あけろ」というフレーズです。

照る坊主、天あけえろ、天あけろ。 (長野)

「天を開ける」とは、固く閉ざした雲を掻き分けるようなイメージでしょうか。そのようにして、邪魔する雲の合間から日が照ってくることを「照る坊主」に願っています。

同じような願いを唄うわらべうたは、てるてる坊主が登場するものだけに限りません。『日本伝承童謡集成』所収の例を引くと、雲間から日が射すように願うわらべうたが、関東をはじめ宮城や長野など東日本に数多く見られます。

ここでも、唄の内容に詳しく触れる余裕はないものの、やはり興味深いのは、いずれも太陽に向かって呼びかけている点です(★下記の表3参照)。呼びかける際、太陽の呼び名は「(お)天道さま」(東京・茨城・宮城・長野)あるいは「(お)てんとさま」(埼玉・群馬)です。

ここで確認しておきたいのは、≪現在の日照≫を願うわらべうたに見られる、てるてる坊主と太陽の位置づけです。てるてる坊主に≪現在の日照≫を願うわらべうたには、「あっち」と「こっち」の日の照り具合を比べるフレーズ(表1の⑩⑫)や、邪魔する雲を掻き分けるようなフレーズ(同⑤)が確認できます。

そして、どちらのフレーズにおいても、てるてる坊主に願うのと同じように、太陽に向かって願うかたちも存在します。≪現在の日照≫を願う対象として、てるてる坊主が太陽と同じような位置づけをされている点を記憶に留めておきましょう。

4、≪現在の日照≫を願う対象

先述のように、てるてる坊主が登場するわらべうたにおいて、唄われる願いの内容は大きく2つに分けられます。1つは、よく知られた「あした天気にしておくれ」というフレーズを伴って≪将来の晴天≫を願うもの。もう1つは、本稿で紹介したような≪現在の日照≫を願うものです。

≪将来の晴天≫と≪現在の日照≫のうち、てるてる坊主に元々期待されていた願いはどちらなのか、かつて検討したことがあります。それは、「てるてる坊主」という呼び名から察するに「照る」こと、すなわち≪現在の日照≫でしょう。目の前が陰っている現状を打破するために、てるてる坊主を作って日が照ること(≪現在の日照≫)を願うのです。

もとより、日が照るためには、邪魔する雲がなく空が晴れている状態が求められます。いつしか、てるてる坊主に空もようをコントロールする役割が期待されるようになり、「あした天気に」といった願い(≪将来の晴天≫)が托されるようになったのではないでしょうか。

そして本稿では、≪現在の日照≫を願うわらべうたに焦点を絞り、てるてる坊主が太陽と同じような位置づけをされている点を確認しました。それでは、てるてる坊主と太陽のうち、元々≪現在の日照≫を願う対象とされていたのはどちらでしょうか。言うまでもなく、はじめは自然の太陽だったでしょう。のちに、てるてる坊主が生みだされ、太陽と同じ願いを托されるようになったものと推測されます(★下記の表4参照)。

冒頭で紹介したとおり、柳田国男はてるてる坊主を風雨の悪神を托す形代と捉え、「天気祭の破片」と称しました。それは、≪将来の晴天≫を願う目的のもと、天気祭からてるてる坊主が派生したとする見かたです。私の推測は柳田とは異なります。当初、てるてる坊主は≪現在の日照≫を願う目的のもと、太陽から派生したはずです。先述のように、実際の作法に照らし合わせてみても、てるてる坊主を太陽の依り代、すなわち「太陽の破片」と捉えたほうがしっくりくるものばかりです。

それでは、≪現在の日照≫を願う対象として、それまでの太陽に引き続き、「太陽の破片」としててるてる坊主が誕生したのはいつごろのことでしょうか。定かではありません。てるてる坊主と太陽の関係について、わらべうた以外にも視野を広げながら、今後も注目していきたいと思います。

参考文献(編著者名等の五十音順)

・北原白秋〔編〕『日本伝承童謡集成』第1巻 子守唄篇、三省堂、1974年a(初版は国民図書刊行会、1947年)

・北原白秋〔編〕『日本伝承童謡集成』第2巻 天体気象・動植物唄篇、三省堂、1974年b(初版は国民図書刊行会、1949年)

・柳田国男「テルテルバウズについて」(『柳田国男全集』第29巻、筑摩書房、2002年(初出は『岩波講座国語教育 小学国語読本綜合研究』(巻2第1冊)「アシタ ハ エンソク」参考、岩波書店、1936年)

#みんなでつくる夏アルバム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?