逆さまのてるてる坊主【てるてる坊主の作りかた#1】

はじめに

「あした天気にしておくれ」と願いを込めて吊るすてるてる坊主。歴史をさかのぼってみると、その存在は江戸時代には確認できます。江戸時代の絵画や書物、あるいは川柳などのなかに、てるてる坊主がしばしば登場します。

そこで注目したいのが、江戸時代のてるてる坊主には、驚くべきことに、逆さまに吊るされている姿が目立つ点です。今回は、そんな「逆さまのてるてる坊主」について紹介します。

1、江戸時代の逆さまの事例5点

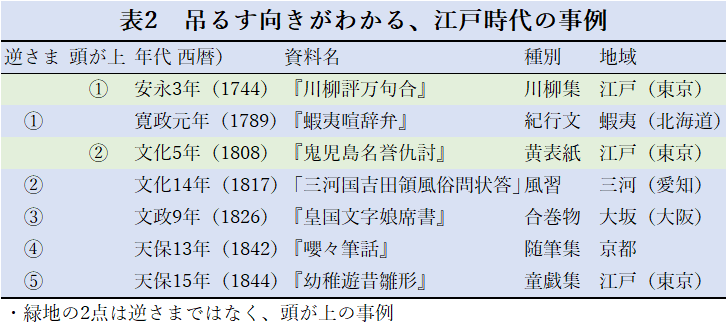

わたしの管見が及んだ江戸時代のてるてる坊主資料のなかで、てるてる坊主を吊るす向きが明らかな事例は7点。その7点のうち、実に5点が逆さまです。いっぽう、普通に頭を上にした姿のてるてる坊主は2点しか見られません。

それでは、「逆さまのてるてる坊主」の事例5点を古い順に紹介します。

【逆さまの例①】 1点目は、寛政元年(1789)の紀行文『蝦夷喧辞弁』から。旅人・菅江真澄(1754-1829)が現在の北海道を旅して集めた、各地の風習についての記録集です(★図1参照)。

菅江真澄は奥尻島の対岸、平田内(現在の久遠郡せたな町大成区)を歩いていた折、てるてる坊主を目にしました。その様子が挿絵付きで紹介されており、説明文には次のように記されています(同じ音の繰り返しを表す踊り字(くの字点)は横書きできないため、本稿では「〳〵」と表記。以下同じ)[内田武志・宮本1971:41頁]。

雨は、きのふのやうにはれずふれば、わらはべ、てろ〳〵ぼうづとて、紙にてかたしろをつくり……(中略)……此雨のはれなんことをいのり……(以下略)

つまり、雨がきのうから降り続いているので、子どもが紙で「てろ〳〵ぼうづ」という人形を作り、この長雨が止んで晴れるようにと祈っている、そういった様子が綴られています。

菅江真澄が描いたスケッチを見てみると、「てろ〳〵ぼうづ」は真っ二つにされて、木の枝から逆さまに吊るされています。

【逆さまの例②】 2点目は、文化14年(1817)の「三河国吉田領風俗問状答」から。国学者・屋代弘賢(1758-1841)が江戸幕府の命令に従って『古今要覧稿』を編むべく、その準備として各地に送ったアンケート「諸国風俗問状」に対する、答書のひとつです。現在の愛知県豊橋市あたりの風習がまとめられています。著者は吉田藩士の中山美石(1775-1843)。

「六月」の年中行事のなかで、「晴を祈る事」の一例として「テルテルバウシ」が紹介されています。こちらは残念ながら挿絵はなく、文章のみです。

「人形を作りて、椽先キなどの雨の少しくあたる所へ逆に釣置て……」と説明されており、注意書きとして顔に「目口などはかゝず」と記されています[竹内ほか1969:606頁]。

晴れを願うには、「テルテルバウシ」を作って、顔はのっぺらぼうのままで、軒先などに逆さまに吊るしたことがわかります。

【逆さまの例③】 3点目は、文政9年(1826)の合巻物『皇国文字娘席書』から。ほかの4点とは違って、こちらはフィクション作品です。

作者は歌舞伎役者の尾上菊五郎(1784-1849)、代作者は戯作者の花笠文京(1785-1860)、画家は浮世絵師の歌川国貞(初代。1786-1864)。出版元は江戸の芝三島町(現在の港区芝大門)にあった円寿堂です。

歌川国貞は江戸で活躍した浮世絵師であり、出版地も江戸ですが、物語の舞台は大坂。堀江(現在の大阪市西区)の遊廓における場面に「てり〳〵坊主」が登場します。この場合、江戸か大坂か、どちらの事例とみなすべきか迷うところ。本稿では仮に、大坂の事例と捉えておきましょう。

挿絵を見ると、軒先に「てり〳〵坊主」が逆さまに吊るされています(★図2参照)。着物に「こよひよし」、つまり「今晩OK」というメッセージが書き込まれており、ここでは「てり〳〵坊主」が訪問客への伝言板の役割を果たしています[尾上・花笠ほか1826:15丁ウラ]。

ただ、この「てり〳〵坊主」そのものが、どういう願いを込めて作られたのか、祈願内容については、残念ながら物語のなかには明記されていません。

【逆さまの例④】 4点目は、天保13年(1842)の随筆集『嚶々筆話』から。同書は国学者・野之口隆正(1793-1871)らが編んだ随筆集です。出版元は京都の近江屋佐太郎など。

『嚶々筆話』第2集に収められた「雑説」という文章のなかに、「てる〳〵ほふし」が登場します。著者は森田春郷。この人物については、その生没年や出身地など詳しいことはわかりません。

編者の野之口隆正は各地を転々として生涯を過ごしましたが、『嚶々筆話』の出版地である京都において、私塾を開いていた時期があります。森田春郷はその折に関わりのあった人物と推測されます。

さて、「雑説」の内容に目を向けてみましょう。こちらも残念ながら挿絵はなく、文章のみです[野之口・西田ほか1842:18丁オモテ]。

晴をいのるとて、白紙にて円頂をつくり、おなじ紙にて衣をきせて、簷のつまに逆にかけてまじなふ。その人形の名を、てる〳〵ほふしといふ。

つまり、「てる〳〵ほふし」と言って、晴れを祈るのに、白い紙で丸い頭を作り、同じ紙で作った衣を着せて、その人形を軒先に逆さまに掛ける、というまじないの方法について記されています。

【逆さまの例⑤】 5点目は、天保15年(1844)の『幼稚遊昔雛形』から。当時の江戸で見られた子どもたちの遊びを紹介した本です。

著者は戯作者の万亭応賀(1819ごろ-90)、画家は浮世絵師の静斉英一(1818-48)。出版元は江戸馬喰町(現在の中央区日本橋馬喰町)にあった吉田屋(★図3参照)。

「てり〳〵坊主」の項目に、次のように記されています(読みやすいように、平仮名の一部を漢字に、片仮名を平仮名に改め、句読点を付加)[尾原1991:113頁]。

親が旅立ちの日など、又は、花見の前日にあめがふると、子どもは紙で、人形をこしらへ、つるして、雨止みを祈るのなり。

つまり、親が旅に出る日、あるいは花見の前日などに雨が降ると、子どもが紙で人形を作って吊るし、雨が止むように祈るというのです。

挿絵を見ると、女の子が見上げる先で、「てり〳〵坊主」が軒先に逆さまに吊るされています。

2、江戸時代の一時期には逆さまが主流

ここまで紹介してきた、「逆さまのてるてる坊主」について整理してみましょう。注目したいのは年代と地域です(★表1参照)。

まずは年代について。「逆さまのてるてる坊主」5点のなかで、最も古いのは1789年、最も新しいものは1844年です。この55年のあいだに「逆さまのてるてる坊主」は集中しています。このころを「てるてる坊主が逆さまだった時代」と仮に名付けておきましょう。

続いて地域について。【逆さまの例③】は大坂の遊廓を舞台とするフィクション作品でした。そのほかの事例4点が見られた地域は、蝦夷【同①】・江戸【同⑤】・三河【同②】・京都【同④】といった広範囲に及びます。逆さまに吊るすという作法は、ある特定の地域だけに限られたものではなく、広く各地で見られたことがわかります。

3、逆さまではない事例2点

もとより、江戸時代のてるてる坊主がすべて逆さまだったわけではありません。先ほども少し触れたように、逆さまではなく、普通に頭を上にしたてるてる坊主の姿が確認できる資料も2点確認できます。2点とも、江戸の事例と見てよさそうです。

【頭が上の例①】 1点目は、江戸で編まれた川柳集『川柳評万句合』から。安永3年(1774)の「桜」1枚目に、当時のてるてる坊主の吊るしかたがわかる、次のような川柳があります[石川1989:242頁]。

花の宵 処々に坊主の 首くくり

お花見の晩に晴れるようにと、てるてる坊主が作られています。「首くくり」とあるので、首の部分でひもを結び、昨今と同じように頭を上にして吊るされている様子が目に浮かびます。

この川柳集が編まれた1774年というと、先ほど名付けた「てるてる坊主が逆さまだった時代」(1789-1844)の直前に当たります。

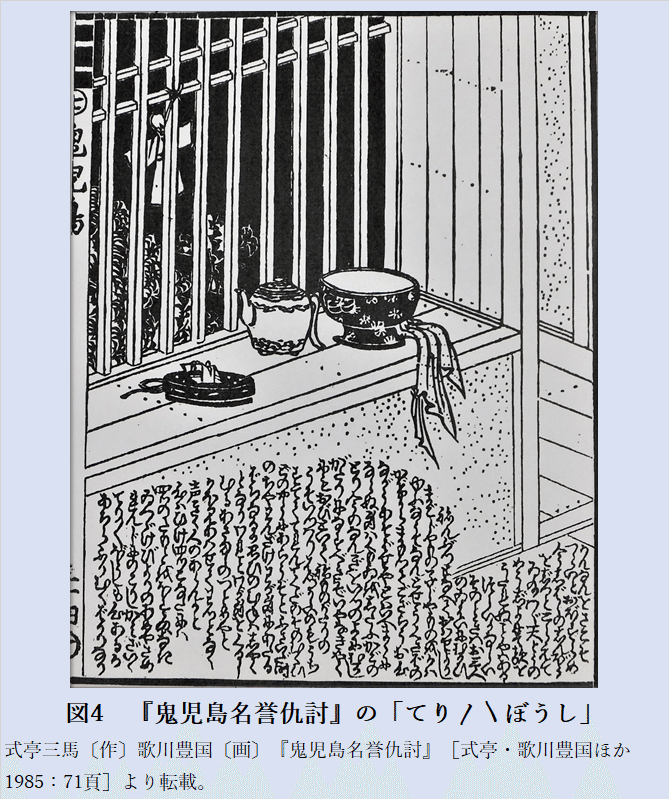

【頭が上の例②】 もう1点は、文化5年(1808)の黄表紙『鬼児島名誉仇討』から。作者は戯作者の式亭三馬(1776-1822)、画家は浮世絵師の歌川豊国(初代。1769-1825)。出版元は江戸の本材木町(現在の中央区日本橋)にあった地本問屋・西宮新六。

先ほどの【逆さまの例③】と同じく、こちらもフィクション作品です。「てり〳〵ぼうし」が登場するのは、やはり遊廓を舞台とした場面。「てり〳〵ぼうし」については、「居続け日和の雨や雨、連子に残りし紙細工」と記されています[式亭・歌川豊国ほか1985:70-71頁]。

つまり、長雨のなかでの遊興続きの日々に、紙で「てり〳〵ぼうし」を作って吊るしたものの、効き目もなく残ったままになっているというのです(★図4参照)。

挿絵を見ると、「連子」、つまり格子窓の向こう側に「てり〳〵ぼうし」が見えます。頭を上にした姿で吊るされています。

この『鬼児島名誉仇討』が発行された1808年というと、「てるてる坊主が逆さまだった時代」(1789-1844)の真っ只中です。

なお、【逆さまの例③】を描いた歌川国貞(初代)は【頭が上の例➁】を描いた歌川豊国(初代)の門人で、のちに歌川豊国(三代目)を称します。興味深いことに、師弟でてるてる坊主を描いているものの、頭の向きは正反対です。

おわりに

本稿では、江戸時代のてるてる坊主資料のなかで、吊るす向きが明らかな事例に注目してきました。

わたしの管見が及んだ7点のうち5点において、てるてる坊主は逆さまに吊るされていたことを確認できました。いっぽう、普通に頭を上にした姿のてるてる坊主は2点に過ぎません(★表2参照)。

たいへん数少ない事例に基づく推測ではあるものの、江戸時代の一時期、18世紀の終わりごろから19世紀の中ごろにかけては、「逆さまのてるてる坊主」が主流だったようです。いまから200年ほど前の時代です。

さて、当時の「逆さまのてるてる坊主」は、なぜ、わざわざ逆さまにされていたのでしょうか。そして、200年ほど前には主流であった、てるてる坊主を逆さまに吊るす作法は、その後の時代にはどうなったのでしょうか。また機会をあらためて探ってみましょう。

参考文献

【逆さまの例①】

・内田武志・宮本常一〔編〕『菅江真澄全集』第2巻、未来社、1971年

・内田ハチ〔編〕『菅江真澄民俗図絵』上巻、岩崎美術社、1987年

【逆さまの例②】

・竹内利美ほか〔編〕『日本庶民生活史料集成』第9巻 風俗、三一書房、1969年

【逆さまの例③】

・尾上梅幸〔作〕花笠文京〔代作〕歌川国貞〔画〕『皇国文字娘席書』、丸屋甚八、1826年

【逆さまの例④】

・野之口隆正・西田直養・岡部東平『嚶々筆話』第2集、1842年

【逆さまの例⑤】

・尾原昭夫『日本わらべ歌全集』27 近世童謡童遊集、柳原書店、1991年

【頭が上の例①】

・石川一郎〔編〕『江戸文学俗信辞典』、東京堂出版、1989年

【頭が上の例②】

・式亭三馬〔著〕歌川豊国(初代)〔画〕林美一〔校訂〕『鬼児島名誉仇討』(江戸戯作文庫)、河出書房新社、1985年

#夏だからやってみた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?