★キャンピングカー生活まであと99日★「物流博物館」

こんにちは。

いかがお過ごしでしょうか?

ぐっちーです。

今回は久々何もない休みの日に、前から気になっていた品川の「物流博物館」を訪れたのでレポートしたいと思います。

物流博物館とは

物流博物館は東京の品川駅から徒歩10分ほどのところにある小さな博物館です。

規模は小さく、じっくり見ても1時間ちょっとで回りきれるほどです。

ふらっと寄るのに丁度良いですね。

物流博物館はその名の通り、物流の歴史を学べる博物館です。

メインは江戸〜現代の歴史ですが、色んなものが伝来した弥生時代からの年表も用意されていました。

地下と1Fと2Fに分かれており、メインの展示は地下と1Fです。

まずは1F。

これまでの物流の歴史を学べるフロア。

訪問した経緯

物流博物館は品川駅から高輪方面に柘榴坂という道を上っていった突き当たりにあります。

ここは私がタクシーの仕事をする時にたまに通るのですが、その時に電柱に貼っていた広告を見たのがきっかけです。

元々、物流会社と関わる仕事をしていたのもあり、ずっと脳裏に残っていたのでした。

物流の歴史

歴史を学ぶ時にいつも思うのは、よく記録が残されてくれているなぁ、ということ。

当然ですが博物館を作るのにも歴史的文献が必要です。

今回は小さな規模の博物館とはいえ、作られるために集められた資料の数はかなり多いのではないでしょうか。

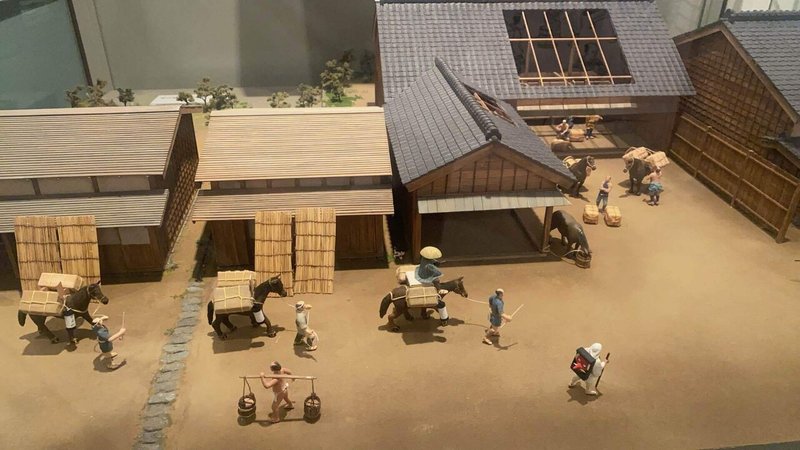

こういうミニチュアって見てて楽しいです。

写真判定町飛脚の再現。解説の中には「大坂・江戸間を8日で結んだ」という信じられない文言がありました。

え?人の足だけで8日間...?

複数人でリレーしているとはいえ、昔の人の脚力と体力は舌を巻きます。

それでいてしっかり月3回も往復するらしいです。

恐れ入りました。

しかし更にとんでもない人たちがいました。

それが「次飛脚」と言われる幕府公用の書状を運ぶ人たち。

昼夜兼行で江戸・京都間の500kmを最短2日半で結んだと言います。

昔の人って、何者なんだ...。

・

・

荷馬車、牛車、荷車の解説がありました。

昭和30年頃まで牛馬による輸送が残っていたそうです。

昭和30年というと私のおじいちゃんが青年の頃ですから、意外にも最近まで動物の力を使った輸送をしていたことが驚きです。

今では考えられないですね。

新橋〜横浜間で初めて鉄道開業されたのは

歴史の教科書でも習いましたよね。

鉄道ができると、駅から最終目的地まで荷物を運ぶ小運送業者が出現しました。

今でいうラストワンマイルの配送業者さんですね。

ちなみに新橋〜横浜間開通が1872年。

そこから17年で東海道線が全線開通。

さらに2年後に上野〜青森間が開通。

どうだろう?個人的にはこの開通スピードってかなり早いんじゃないかと思います。

昔の技術、しかも何もない土地に0からレールを敷くなんて。やっぱすごいよ、昔の人も。

しかし昭和41年で鉄道と自動車の輸送量が逆転。

トラック・軽トラック数は平成2年頃までほぼ増え続けることとなります。この頃からは減少傾向にあるみたい。

人手不足もあるけれど、トラックの数も減ってきているんですね。(1台の輸送量が増えているのかもしれないけど)

今なおトラック輸送が多いですが、その起点はこのあたりからなんですね。

元々は陸路で運輸されていたものが、時代と共に大量になってきたから海運が発達したそう。

時代は違えど、当時で考えると便利になっていたみたい。

船に荷物を置いて移動できるって、当時従来の運び方に比べれば革新だったんじゃないかな。

そして重い荷物を積んでも沈まない造船の技術もすごいです。

ちなみに江戸後期で江戸・大坂間を2〜3週間で結んだそうです。

次の展示は「宿場」について。

宿場町とはよく聞きますよね。

昔の街道に敷設された宿場の名残が今でも見られる地域があります。

そもそも宿場は、こういった運輸に携わる人や公用の旅をする役人を泊める役割も担っていたようです。

そのためか江戸時代には、宿場に一定の馬や人手を一定数用意しておくように強いられていて大きな負担となっていたようです。

風情良い響きの裏には当時の政治経済による苦労もあるみたいですね。

・

・

今とあまり変わらないですね。

現代の物流

フロアは変わり、地下1F。

ここでは現代の物流の解説がされています。

今までに比べて少し子供向けにやさしく解説されていますね。

先ほども述べた通り、現代物流の中枢はトラックです。私もトラックを多く持つ物流会社を相手に仕事していた時期がありました。

そこで聞いた話や、自分も配達や倉庫の仕事を経験して見てきたけど、物流に関わる仕事をしている人って本当に大変な思いをしてます。

長距離輸送や大量輸送のトラックドライバーは体力面は勿論、昔ほどの賃金もなく、拘束時間も長く、見合わない仕事を強いられています。

ビジネスの仕組みがどうとか知らん。必要な仕事に就く人が報われる社会になってください。

運送屋さんを見たら優しくしてあげよう。

こんなに重いのによく落ちないよね。

地下展示フロアの奥にはジオラマも用意されていました。

それにしても平日のお昼時に行ったからか、訪問者は私一人。独り占めです。

トラックや貨物列車が動き出します。

そしてもう殆ど展示の最後あたり。

「宅配便のあゆみ」と称して年表が展示されていました。

現代の我々の生活に直結する「配達」の部分です。

2024年問題などとも言われていますが、現代社会の運送業の課題のこともちょこっと書いています。

(個人的にはこういう現代の輸送問題などに、物流業界や公的機関がどう考えているのか、ヒントがあるかと思って期待していたが、あまりそこまで踏み込んで書かれてはいなかった)

・

・

2Fは実際に昔の人が担いでいた米俵や天秤棒などを体験できるコーナーと、ビデオ鑑賞ができるフロアでした。

担ぐだけじゃなくて運ばなきゃいけないから大変。

と言うか実際の重さは60kgらしい。

とんでもないな。

担ぐだけなら大丈夫でも、数時間持ちながら運ぶのは大変。

技術だけじゃなく知恵に頼るスタンスは見ていて快活です。

・

・

先述の通り、物流博物館は品川駅からアクセスも良く、ちょっとした時間で気軽に入館できます。

入館料も200円と超安いので、是非寄ってみてはいかがでしょうか。

<<<あと99日>>>

心も運ぶ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?