日本史 / 倭寇 (わこう) の侵略 1 「前期倭寇」

こんにちは、TOYOです。

これまでもお伝えしてきておりますが、私たちが教えられてきた歴史や科学、医学、経済学などの知識のすべては、その時代の権力者によって捏造された嘘だったことがわかっています。それは、日本史においても同じです。

今回は、14世紀、南北朝~室町時代初期から16世紀にかけて、圧倒的な軍勢で他国を侵略していた日本の「倭寇 (わこう) 」について考察してみたいと思います。

倭寇とは、ざっくり言うと日本版の海賊のことです。

しかし、この倭寇は本当に海賊だったのか?

本当は何が起こっていたのか?ということについて深く掘り下げることで、本当の日本史が見えてくるのではないかと思います。

倭寇 (わこう)

倭寇 (わこう) は、日本人による侵略を意味する言葉です。

一般的には14世紀から16世紀にかけて朝鮮半島や中国大陸の沿岸部や一部内陸、及び東アジア諸地域において活動した日本の海賊、私貿易、密貿易を行う貿易商人に対する中国・朝鮮側での蔑称。 和寇と表記される場合もあります。 また海乱鬼(かいらぎ)、八幡(ばはん)とも呼ばれます。

上の地図は、倭寇の侵略地や進路を表したものです。

倭寇は、前期倭寇、後期倭寇に分別され、前期倭寇は14世紀、南北朝~室町時代初期、主に九州北部の南朝が勢力の日本人がメインですが、加えて高麗人もいたようです。

倭寇は、主として朝鮮沿岸を活動の舞台として中国沿岸にも及び、そのため高麗は滅亡を早めたほどでした。

しかし、李氏朝鮮の対馬を中心とする統制貿易、日明勘合貿易の発展とともに消滅しました。

勘合貿易が行われなくなると再び倭寇の活躍をみました。

後期倭寇の活動舞台は主として東シナ海、南洋方面で、明はこれを南倭と称して北虜とともに二大患としました。

しかし、明の海防の強化と、国内を統一した豊臣秀吉の賊船停止の命令で倭寇は姿を消しました。

つまり、14世紀から16世紀にかけて、倭寇が海外に向けてこれほど広範囲に、活動していたということになります。

倭寇には規律があり、船団の規模も数十人から数百人であり、その中には重装備の武士も含まれていました。

捕虜となった者が倭寇に参加することもありました。また、モンゴル系の人たちも参加していました。

彼らは海賊、つまり犯罪集団であったこともあり、参加する人種は問わなかったのです。

倭寇は日本の海賊だと言われていますが、船団が数十人から数百人という規模は、海賊というよりも、むしろ国の軍隊そのものです。

日本人が朝鮮に向かって活動していたと思われていますが、実際は、朝鮮人やモンゴル人も多く参加していたようです。

倭寇が略奪の対象としたものの第一は米穀です。

租粟 (そぞく) を収める漕倉 (そうそう) とそれを運搬する漕船 (そうせん) がまず攻撃の目標になりました。

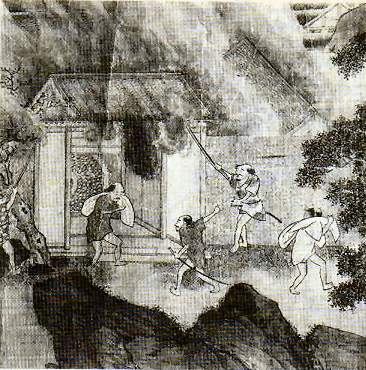

上の図は、略奪砲火の生々しい場面。家に火を放ち、獲物を持ち出す倭寇たち。家は富貴な人らしく豪壮です。

九州北部にいた菊池氏や松浦党といった南朝側の勢力は地理的に近かった朝鮮半島の高麗に向かい、そこで物資や食料を調達。

食料や金品を略奪するだけでなく、人間までもが略奪対象になったようです。

さらわれた高麗人は日本に連れてこられただけでなく、遠く琉球にまで転売されることもあったようです。

高麗では高官を日本に派遣し、倭寇を禁止するように求めるとともに、日本にいる高麗人捕虜を買って帰国させました。

日本から捕虜を高麗に送還すれば相当の対価が支払われました。

つまり、後にカトリック、イエズス会が人身売買に関わってくる以前の14世紀から、日本で人身売買が行われていたわけです。

前期倭寇

676年に新羅によって朝鮮半島初の統一がなされますが、8世紀末から9世紀まで王位継承の争いが起こり、地方でも農民が反乱を起したり、飢饉に見舞われたりと新羅は国力を失っていきます。

そんな中、有力な豪族たちが新羅を分裂させ国を建国していきました。

後三国時代といわれる時代です。

この争いを制したのは高麗(高句麗)。高麗は935年に新羅を併合すると、936年には後百済を滅ぼし朝鮮半島を統一しました。

高麗の建国者は王建(おうけん)、首都は開城(かいじょう)です。

現在、韓国のことを "Korea" といいますが、これは高麗を表すKoryoが変化したものだといいます。

500隻の船団で朝鮮半島に乗り込んだ倭寇でしたが、高麗水軍の火砲で船を失ってしまいます。

退路を失った倭寇の軍勢は、千数百頭の馬を使い、朝鮮半島各地を暴れ回るようになります。

500隻の船団や千数百頭の馬という規模から察すると、これは海賊というより、「日本 対 朝鮮」のかなり大規模な戦争だったのではないかと推測できます。

また、千数百頭の馬を使ってるというところから、もしかしたらモンゴル人が関係しているのではないかと考えられます。

したがって、モンゴルから馬を調達したのだとすれば、相当な規模でモンゴルと日本軍が手を組んで戦ったということになります。

獰猛な首領として知られていた阿只抜都 (あきばつ) は、15~16才の美少年であり、彼に率いられた倭寇は高麗の軍隊と各地に大きな損害を与えました。

李成桂は重症を負いながらも阿只抜都を倒して倭寇軍に勝利します。

李成桂はこの戦いで名を挙げ、やがてはクーデターにより自分の国家、李氏朝鮮を打ち立てることになります。

李成桂はこの後、日本の津島を介した貿易などで、前期倭寇を結果的に潰していくということになります。

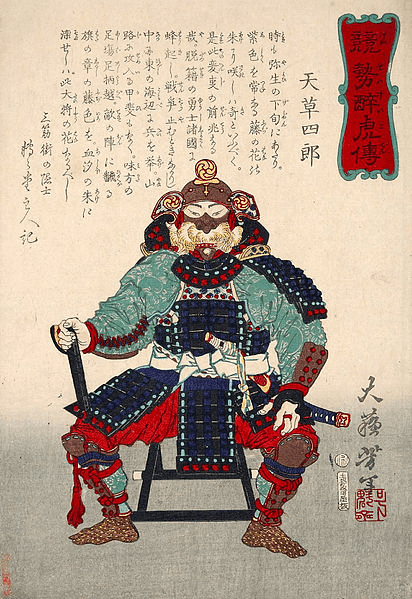

阿只抜都が、15~16才の美少年がリーダーだったということから、島原の乱 (しまばらのらん) の天草四郎(益田時貞)とイメージが被ってしまいます。

島原の乱は、1637年(寛永14年)10月下旬、島原・天草地域で引き起こされた、百姓を主体とする大規模な武力闘争事件です。

この島原の乱と、倭寇による戦いがとても設定がよく似ているのが気になります。

この倭寇による侵略は、海賊という規模をはるかに超えた「日本軍」ともいえるものだということがわかってきます。

このブログを作成するにあたり、寝起きの考察さんの動画、rekishikyoshiさんの「教養としての日本史 私立高校教師が教える歴史!新時代を生き抜く思考力・判断力・表現力・記述力を鍛える日本史」を参考にさせていただきました。