陶芸の作業工程を紹介

一般的な陶芸の作業工程や簡単な用語について、写真や動画を引用しながら紹介します。陶芸に興味がある方はぜひご覧ください。

質問等ございましたらお気軽にコメントで教えてください😊

なお、陶芸体験についてはこちらの記事に詳しくまとめています。

全体の流れ

陶芸の流れは、

形を作る→焼く→コーティング液(釉薬)を付ける→また焼く

となります。形を作る~完成まで、どんなに早くても1週間、長いと数か月はかかります。

以降で各工程をもう少し説明していきます😎

粘土の成形

粘土を好きな形に成形します。ろくろを使って茶碗にしたり、板状に伸ばして角皿にしたりします。(成形方法について気になる方は※1をご参考ください)

注意点として、乾燥や焼成で縮むので、目標よりひとまわり大きく作る必要があります😉(詳しくは※2を参考)

成形後の削り

粘土を成形した後、特にろくろで成形した場合、底が分厚くなります。成形後、数時間〜半日ほど乾かし、削りやすい硬さになってから底を削ります🙂

カップに取手を付けたり、器を削って装飾を施す場合(詳しくは※3を参考)も、このタイミングで行います。また、化粧土(詳しくは※5を参考)で装飾する場合は、この半乾きの状態で行います。

乾燥

粘土が完全に乾き切るまで数日乾燥させます。

この段階までなら、作品が気に入らなければ粉々にして水と練り、粘土に戻すことができます😮

素焼き

乾燥させた器を窯(かま)で800℃くらいで焼きます。窯は電気窯やガス窯など種類があります。(詳しくは※6を参考) 何時間もかけて温度を800℃まで上げます。冷まして取り出せるまで丸1日はかかります😲

補足ですが、このように焼き始めると何時間も開けられませんし、光熱費もかかります。なので窯にすき間がないように作品でいっぱいにしてから焼きます。逆にいうと、窯をいっぱいにできるほど作品が貯まっていなければ焼成工程に入ることができません(次の本焼きも同じ)。陶芸体験で作品が届くまで1~2か月かかるのはこのためです🤔

釉掛け

素焼きした器に釉薬(ゆうやく、うわぐすりとも読みます)を掛ける工程です。釉薬とは、器の表面のピカピカしているガラス質のコーティングです🙂(詳しくは※7、8を参考) 使う釉薬によって、器の色や質感が変わります。

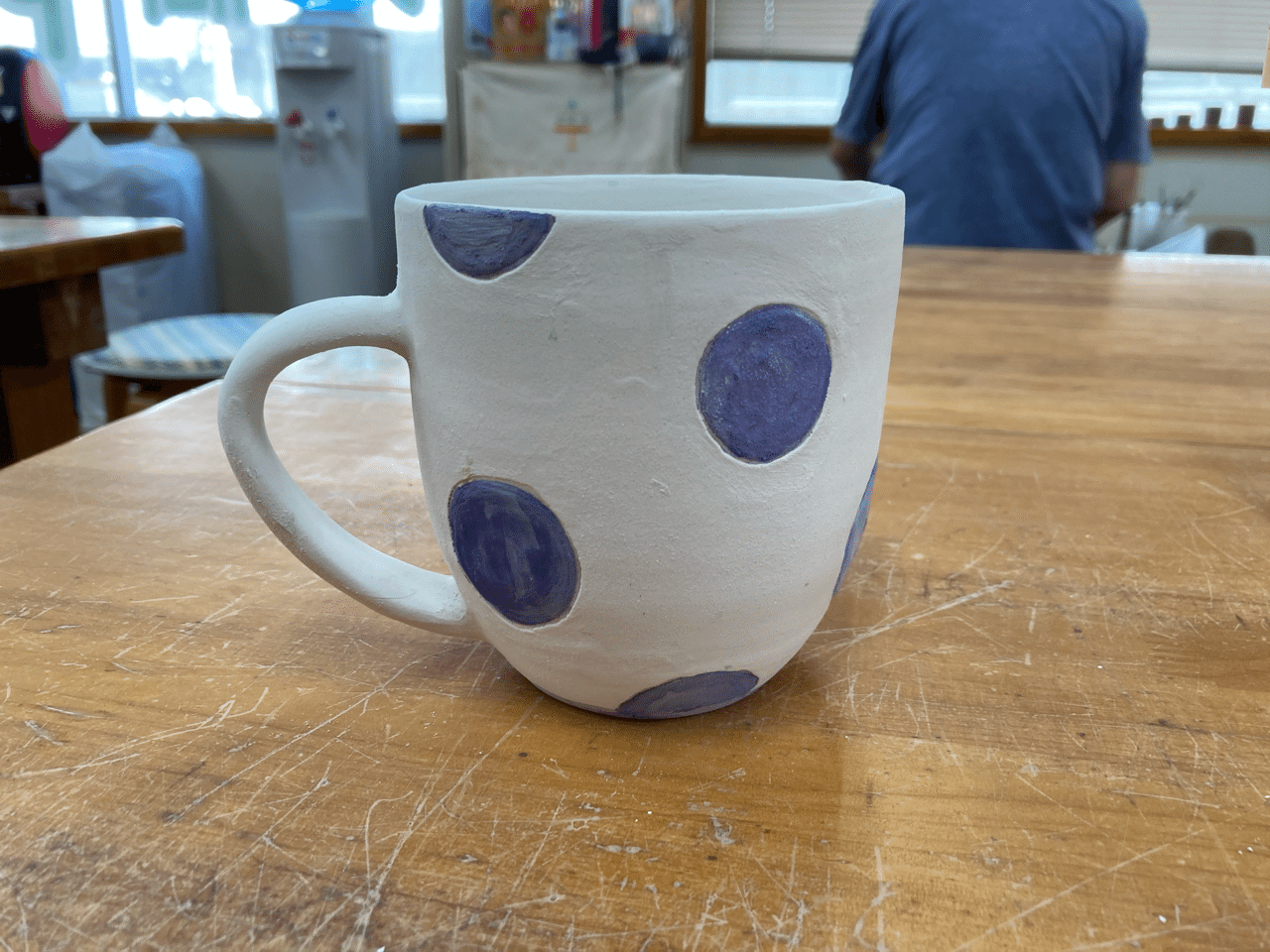

また、絵付けはこのタイミングで行います。(下絵付けの場合。詳しくは※10を参考) 素焼きした器に、専用の絵の具で絵を描き、その上から無色透明の釉薬を掛けます。

本焼き

釉薬がしっかり乾いたら2度目の焼成、本焼きを行います。本焼きは素焼きよりも高い温度で、1200~1250℃で焼くことが多いです。素焼きよりも高温なので、時間も長く、丸1日以上かかります😲

完全に冷めたら窯から作品を取り出します(窯出しといいます)。

最後に

本焼きの前後では器は色も質感も全く違うので、本当にびっくりします😊最もワクワクする瞬間であり、ぜひ体験してもらいたいです。

窯出しの直後は器から風鈴のような小さい音がします😲釉薬のガラス質と本体の粘土とは縮み具合が違うため、ガラス質の方に小さなヒビが入ります(貫入(かんにゅう)といいます)。冷めてからもしばらくヒビが入り続け、静かにしているとその音が聞こえます。この音も最初はびっくりするので、ぜひ聞いてみてほしいです😌

もっと気になる方へ

陶芸について調べるといろんな単語が出てきますよね🤔そういうポイントについて、もう少し掘り下げてマニアックに書いてみました。陶芸を始めようか迷っている方や、やってみたことがある方に、興味深く読んで頂けるかと思います😀

このポイントを詳しく書いてほしい、というようなご要望があれば是非コメント欄から教えてくださいね😉

※1 粘土の成形方法について

粘土の成形方法は大きく3つあります。①ろくろ成形、②たたら成形、③鋳込み成形です。

①ろくろ成形

くるくる回る台の上に粘土を起き、丸い形を作る方法です。陶芸と言えばろくろをイメージする方が大半ではないでしょうか😊手でまわす手ろくろ、電気で動かす電動ろくろがあります。

②たたら成形

粘土を板状に伸ばし、型に押し当てたり、切り貼りしたりして成形する方法です。四角い平皿などはこの方法で作ります。

③鋳込み(いこみ)成形

水などでドロドロの液状にした粘土を石膏でできた型に流し込んで成形する方法です。複雑な形の同じものをたくさん作るときはこの方法で作ります。

※2 収縮について

粘土の中には水分や、焼くと燃えてしまう成分、溶けて密に凝縮する成分が含まれています。したがって、3つの段階、①乾燥、②素焼き、③本焼きで縮みます。

どれぐらい縮むかは粘土の状態~完成までで、一般的に12~13%と言われていますが、土によっては10%~15%縮むこともあります🤔

また、成型するとき、水をたくさん使って電動ろくろで成形する場合と、硬めの粘土で板状に土を圧縮して成形する場合とでも、粘土に含まれる水の量が違うので、乾燥後の収縮率は変わってきます。つまり、やってみないと分かりません😱できあがりが20cmのお皿を作りたい、と思っても、実際には難しいのです😑

フタ付きの容器を作る場合、フタと本体を同時に作り、サイズをぴったりと合わせる必要があります。同じ粘土で同時に作ればほぼ同じように縮むからです。(それでも、フタの方が本体より少し縮むことが多いです)

例えば、本体が完全に乾いてからフタを作るとします。本体は乾いて縮んでしまっているので、それに合わせてフタを作ると小さいフタになってしまいます。しかし、どれぐらい縮むか厳密にはわからないので、狙って大き目のフタを作ることが難しいのです😵

※3 鎬文(しのぎもん)について

器にヘラなどで何本も溝を作り、溝と溝の間にできる線の模様のことです。単に鎬(しのぎ)と言ったりもします。

※4 粘土の種類について

粘土は大きく分けると陶土と磁土に分かれます。

■陶土と磁土

白くてガラス質の成分が多く粒子の細かい土は磁土といい、磁土で作られるのが磁器です。磁器は不純物が少なく真っ白で、硬く焼きあがるのが特徴です。洋食器は磁器が多いです。

それ以外のいわゆる普通の粘土は陶土といい、陶土で作られるのが陶器です。磁土と陶土の中間の、半磁器土という土もあります。

陶器は土に小さな隙間があるので水気を吸います。このため陶器のお皿はカビが生えやすく、十分に乾燥されてから収納した方がよいです😨

■陶土の種類

陶土は①色の軸と、②粒の細かさの軸とでさらに分類することができます。

①色の分類

赤土、黒土、白土の3種類に大別できます。それぞれ土に含まれる鉄分などによって、名前の通り色が異なります。同じ釉薬を掛けても、土によって発色が変わってきます🧐

②粒の細かさの分類

粘土の粒の大きさによって、目の粗いザラザラした土や細かいスベスベの土があります。目の粗い土には小さな石の塊が入っていたりします。 (電動ろくろで成形すると手が痛いです😖)

※5 化粧土について

ベースになる粘土を装飾するために、化粧土と呼ばれる土を使うことがあります。この化粧土は白や黒が主で、他にも黄色などいくつか色があります。

粘土とは違って目が細かく、水などでシャバシャバの液状に溶かした状態で使います。成形直後~半乾きの、粘土に十分に水分がある状態のときに化粧土を掛けます。完全に乾いてから化粧土を大量に掛けると、成形した器が急に大量の水分を含み、崩れてしまうためです😱

スリップウェア▼

化粧土はスリップとも呼ばれ、土にスリップを線状に垂らした装飾のある器をスリップウェアといいます。イギリスなどヨーロッパで多い技法です。

粉引き▼

日本では化粧土は器全体に均一に掛けたり(粉引きと呼ばれる装飾)、刷毛で塗って刷毛目を出したり、埋めて象嵌(ぞうがん:器に溝を掘ってそこに化粧土を埋め込む技法)にしたりすることが多いです。

象嵌▼

※6 窯の種類について

作品を焼く窯は、燃料によって種類があります。陶芸=木をくべて焼く薪窯、というイメージの方も多いのではないでしょうか🙂

薪窯以外には、電気で温度を上げる電気窯、燃料で温度を上げるガス窯、といったタイプがあります。大型の窯はガス窯が多いです。

電気窯▼

現代では電気窯がおそらく最もメジャーで手軽な窯で、電気で温度を上げるタイプです。マンションの部屋にも設置できる小さいタイプもあります🙄

※7 釉薬について

釉薬は器の表面をコーティングするための薬です。ガラス質の石の粉末や、草木の灰や石灰、発色のための金属などを混ぜて作られています。すべて天然由来だけの成分で作られた釉薬もあれば、人体に有害な金属が含まれた釉薬もあります🥺

■釉薬の分類

釉薬は、ざっくりいうと、①質感と②色で分類できます。

①質感

ガラスのように光沢があるもの、つやのないマットなもの、金属のようなもの、クレーターのようなボコボコしたもの、様々です。

②色についても同様に様々です。釉薬に含まれる鉄や銅、コバルトなどで発色します。例えば鉄分は、調合によって、黒、赤、茶、青といろんな色の素になります。

もっと細かく分類すると、釉薬の中の成分が溶け、冷えて固まるときの特徴によって分けることもできます😎一見焼き物には見えませんよね🙄

表面が玉虫色になるラスター釉▼

ガラスの中に結晶ができる結晶釉▼

※8 釉掛けについて

「掛ける」という言葉通り、基本的な釉薬の付け方は、水に溶かした液体状の釉薬に、器を浸して1mmぐらいコーティングします。素焼きの器は珪藻土のように水分をぐんぐん吸収するので、釉薬の水分が瞬時に吸収され、表面に釉薬が密着します😉

釉薬は均一に掛けるのが非常に難しいです😣釉薬の種類にもよりますが、手で器をつかんで浸すと指の跡がつきますし、筆で塗ると筆の跡がつきます😵

土は釉薬にコーティングされて見えにくくなりますが、釉薬は表面なのでミスが目立ちます。失敗できない、実は意外に難しい工程です😓

※9 酸化焼成と還元焼成について

本焼きするときには、酸化焼成と還元焼成の2種類があります。違いは焼くときの酸素の量です。酸素が多いのが酸化焼成、少ないのが還元焼成です。還元焼成は空気が窯の中にあまり入らない状態にして酸欠状態にして焼成します。

何が変わるのかというと、顕著なのは釉薬の色です😲

辰砂釉▼(伊勢久陶芸ショップより引用)

例えば辰砂という銅を含む釉薬は、酸化焼成では水色に発色しますが、還元焼成では真っ赤に発色します🙄同じ釉薬でも焼き方によって全く色が変わるのです。

※10 絵付けについて

絵付けには2種類、①下絵付けと②上絵付けがあります。大きな違いは釉薬の下に絵を描くか、釉薬の上に絵を描くか、です。どちらも絵の色が引き立つよう、真っ白な磁器の器に描かれることが多いです😉

①下絵付け

素焼き後の器に絵を描き、上から釉薬を掛け、本焼きします。焼く回数はトータルで、素焼き、本焼きの2回です。

染付(そめつけ)▼

焼き物で下絵といえば、呉須(ごす)という青い絵の具で描かれた器(染付といいます)が多いです。

②上絵付け

本焼きした器の上に絵を描きます。ガラス質のツルツルした面に専用の絵の具を乗せていきます。そして800℃ぐらいで3回目の焼成を行います。ものすごく時間と労力がかかります😲

釉薬の上に絵の具を乗せるので下絵付けよりも発色がきれいです。伊万里焼や九谷焼が代表的な上絵の器です。いろんな色で鮮やかに、細かな模様や絵が描かれています😊

よろしければサポートをおねがいします😊頂いたお金は粘土代に使い、陶芸の道を極めていきます。いつか作品にプレミアがつくようにがんばります🍵