エムス電報事件⑩~事件の影響を検証する(後編)

前回はこちら。

エムス電報事件の影響を見直した新説とは、アメリカの歴史家デヴィッド・ウェッツェルが唱えた説である。

電報の報道と開戦決定は無関係?

ウェッツェルによれば、「エムス電報」は1870年7月14日朝に初めてパリに伝えられたが、報道したのは一紙のみで、プロイセンへの敵愾心を煽る報道内容でもなかった。フランス各紙が、プロイセンからの侮辱を強調した報道をするのは、同14日夜から翌日になってからであった。

一方、フランスの立法議会が戦費調達のための緊急予算案を可決したのは15日午後である。すなわち、エムス電報がなかったとしても、フランス政府にとって開戦は既定路線であったと考えられる。エムス電報によって煽られた世論は、普仏戦争の開戦にそれほど影響しなかった、というのだ。

ウェッツェルは、バート・エムスにおけるやり取りがあった7月13日以前でも、フランスの世論はすでに好戦的な性格を強めていたと指摘する。

ウェッツェル説への反論

それでは、「エムス電報事件」の影響は軽微で、実態以上に過大評価されているのだろうか。ドイツ近現代史が専門の飯田洋介氏は、「グローバル・ヒストリーとしての独仏戦争」(NHK出版)でもう少し踏み込んだ考察を行っている。

当時の駐仏イギリス大使ライオンズの報告によれば、エムス電報事件前後のフランス政府内には、次のような動向があったという。

スペイン王位継承問題でプロイセンが譲歩した時点では、平和維持の見通しが立ち、フランス政府には緊張緩和の徴候が見えていた。ところが、14日午前にエムス電報の内容がベルリンからもたらされ、政府は一気に開戦に傾いたという。

飯田氏の見立ては、「エムス電報事件は従来言われていたほどフランス世論に影響はなかったかもしれないが、フランス政府内にわずかに残された和平ムードを吹き飛ばす威力はあった」というものだ。

歴史上の事件は、しばしば誇張されて後世に伝えられる。研究が進めば、従来の見方が修正されることもある。しかし、過大評価が過小評価へと行き過ぎる「揺れ戻し現象」もしばしばみられる。なので、上記の飯田説はバランスが取れた見方だと言っていいように思う。

歴史を動かしたビスマルクの情報操作であるが、こうした新しい見解が出てきていることも、頭に入れておく必要がある。

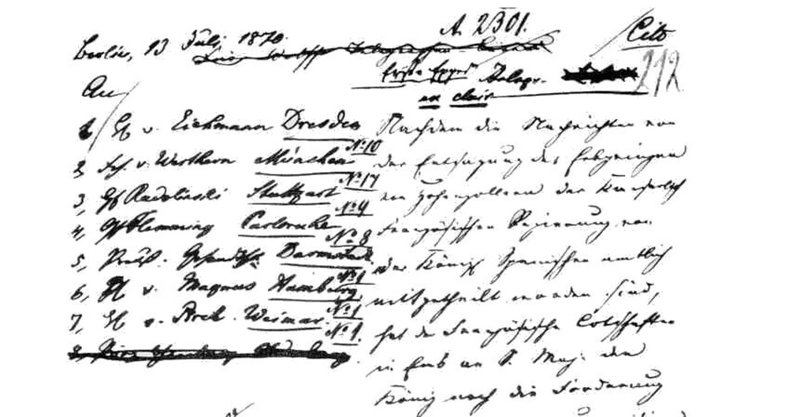

(画像は「エムス電報」の原本)

続きはこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?