仙仁透

マガジン一覧

新人講師が教室で活躍するための仕事術

職人気質の人が多く「習うより慣れろ」の空気感が多い塾業界。このマガジンでは僕が新人時代に考えた方法論や、後輩やバイトの指導をしたときに行うアドバイスをまとめていきたいと思います。新人でどうやればいいか迷っている人の助けになれば幸いです。

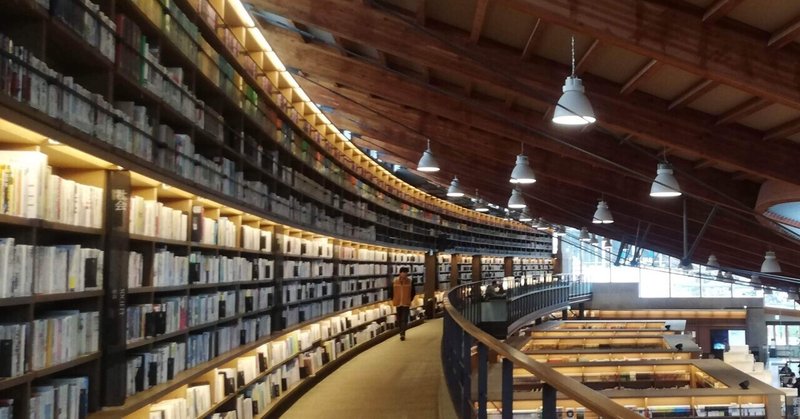

立命館大学国語解説

立命館大学の文学史について解説しています。

ピュアでポップな現代文講義 J-POP歌詞考察

「息を止めて見つめる先には長いまつげが揺れてる」(aiko『カブトムシ』)この歌詞を読んで、主人公がどのくらいの距離から相手を見ていると思いますか? 60cm?それとも1m以上? 「まつげが揺れてる」のが見えるには相当接近していなければなりません。そして、だからこそ見つめるには「息を止めて」いなければいけない。そんな風に考えると二人の関係性が自ずと見えてきます。 言葉から論理的に考える力が、国語の「読解力」です。 入試問題を前にすると嫌になる「読解」も、題材を変えると案外面白いのでは?。そんな風に思って作ったのがこのマガジンです。 よかったら登録お願いします!

受験生版悩みのるつぼ

「受験勉強を始めたいのだけど何から始めたらいいのか分からない」「やる気が続かない...」 このマガジンでは、僕が日々生徒と接する中で貰った質問や悩みに対して答えてきたものを記事にしていきます。