有楽町のビーグル犬と阿佐ヶ谷のトイプードル

自分の好きなもの、好きなことについて書く機会を得ましたので、ここにしたためさせていただきます。本文が読書感想文なのか、そもそも文章として成り立っているのかさえ不明ですが、好きなように書き込める場所なので思うままにさせてもらいました。支離滅裂それもまたいいでしょう。

追記

前日談として、いろいろ奮闘したことを別記事にてしたためさせてもらいました。興味あれば流し見でもしてください。(2021.01)

砂漠に立つ木とオアシスに立つ木

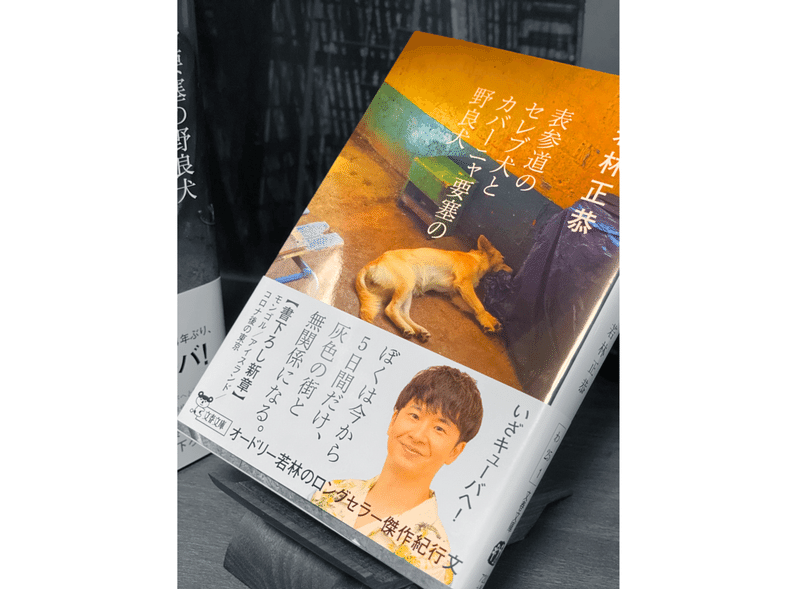

お笑い芸人オードリー若林正恭さん。

現在42歳、2008 年のM-1グランプリにて敗者復活戦から這い上がり準優勝。その後様々な番組に出演し一躍スターへの階段を登らされることとなった。

コンビを結成して8年、芸人として売れない日々が続いた。

鬱屈とした日々が続いた。

社会の流れや人の流れに敏感で、なぜ人がそのような行動を起こすのか、なぜ巨額の富や社会的地位を高めることが良いとされているのかが分からなかった。(と思う)

テレビ番組に出演し、食レポや流行りもののVTRにコメントをしたり、ディレクターやプロデューサーが求めるものに答えなければならない機会が増えた。

その頃のことは、のちにダヴィンチにて連載され、書籍化もされた。

当時のぼくはというと、行先のないレールの上を歩かされる大学生活を送っていた。

ぼくは、大学生になればもっと人生が華やかになり、勉強にアルバイト、仲間に恋人、週末は飲み会に明け暮れ、自分という幹からまた新しい枝分かれを体現できるものだと思っていた。

しかし違った

分かれた枝先は枯れ果て、実るどころか緑黄の葉も育たない砂漠にそびえ立つ木のような存在になっていた。育った気になっていた。しかたのないことだった、根本が枯れていたからだった。

そんな時に出会ったのが、彼が以前出版した「社会人大学人見知り学部 卒業見込」だった。読書の習慣がなかった自分に言葉が落ちてくるようだった。ストンと心に落ちてきた言葉は、たまに歪でまれに柔らかくぼくを深めにエグってきた。これほどにも共感し没頭し読むことができたのは恥ずかしくもあり嬉しくもあった。

砂漠にオアシスはあったんだ。

かつて人見知り芸人や じゃない方芸人としてのイメージがあった彼が、こんなにも隠してきた根本の部分を書き、そして話している姿に興味や親近感ですら湧いた。(この頃オードリーのオールナイトニッポンを聴き始めたことも要因の一つでもある)

ミーハーのごとく影響されまくりのぼくが、彼の著書を読み終わるのにそう時間はかからなかった。

革命家

バブル崩壊後、世の中が「勝ち組」「負け組」といったヒエラルキーでいい表されることが多くなり、一定の労働力(技能・知識)に沿って一定の労働料(給与)が支払われる。一定の労働料を得られれば一定の幸せを得ることが可能となった。

持ち上げているくせに、どこかで足を踏み外すのを待っていそうな目。祝福しているようで、おもしろくなさげな目。笑っているようで、目が舌打ちしている。

ぼくはこの一文に、ひどく共感してしまった。

仕事をするにも生活するにも、ただ道を歩いているだけでもこれでいいのかと不安になってしまう。どこか斜め後ろから俯瞰で見ている自分がいた。出る杭は打たれるのなら打たれ強さを持ちなさいなんていう自己啓発本にはうんざりだ。打たれるから誰も出る杭にはなりたがらないし、打たれればすぐ収まる。ぼくには人一倍その打たれ弱さがあり、杭打ちたがり国民のことをひどく嫌っている。

誰しも心のどこかに出る杭として一つ抜きん出たいという思いもあり、社会という組織のなかで並列の杭を演じているのだろうと思った。そんな無粋なことを考えないで済む国はあるのだろうかと考えていたが、やはりそもそも制度が異なるキューバが安置なのかもしれない。

ピュアな自分を演じていれば、楽しく充実した生活を送っていたはず。なのに、ふと元の自分に帰れば、周りの目さえも鋭く見えた。それからぼくはずっと目をみられないでいた。そのおかげでまた遠ざかり、遠ざかられたりもした。余計なことだとわかっていても考えてしまう、考えてしまうことすら退屈な時間であることにも気づいていた。

ぼくの退屈な時間を埋めてくれたのはいつも彼の存在だった。

2016 年 彼は キューバへのチケットを手にし、東京に別れを告げた。

5 日間、この国の価値観からぼくを引き離してくれ。同調圧力と自意識過剰が及ばない所までぼくを連れ去ってくれ。

ぼくは今から5 日間だけ灰色の街と無関係になる。

頭上を飛び回っている聞き飽きた冷笑的な言葉が、機体が速度を上げると同時に身体の後方へと過ぎ去っていく。

生き続けていれば、肯定的な意見だけでなく否定的な意見も耳にする。そのほとんどの意見は声をかけるなどという柔らかいものではなく、リアリティーがあり殴りつけられることのほうが多い。当人が発する言葉のエネルギーが、無意識のうちに強くなったり弱くなったりして相手に伝わってしまうことがこの原因のほとんどだと思う。インターネット社会、疑問に感じたことはすぐに答えが出せる、欲したものはすぐに手に入れることができるようになった。その反面、顔を介し言葉を介して意思の疎通をはかる機会を逃してしまうようになった。言葉のエネルギー源は声帯であり顔であり表情であり身振り手振りであるのだ。自分を隠して匿名で揶揄するくらいなら、直接相対して交わることのほうがよっぽど人間味であり会話なのだ。人見知りだろうが自意識が高かろうが、会話をすることから相手を知ることにしよう。そのあとで、好きか嫌いかを決めれば良い。はなから相手を否定する生き方は、していても楽しくないし、幸せではない気がしている。

彼 が乗る機体のその搭乗口まで見守っていたぼくに、向こう側から「まだこっちがあるぞ」と手を招いているような気がした。これまでいろいろな景色を見させてもらったから、この先も信じていきたい。だって武道館2万人集めたコンビじゃない。

ホテル・サラトガ

本書の中には、いくつかキューバの街並みの情景が浮かぶ場面がある。

ニューヨークや東京で見るような近代的な高層ビルはひとつも見当たらない。どの建物も年季が入っている。

その全てがいままでに直接目にしたことがないもので、能が狂喜乱舞している。

スパニッシュコロニアル様式と言われているが、かつてスペインの植民地だったころの名残だ。

ぼくは世界史には詳しくないが、本書の節々には実際に撮影されたキューバの景色が挿入されている。彼が見た景色を脳内でぼやっと浮かべながら読んでいると、挿入された写真がさらに色付きを濃いものとした。

ぼくは金沢駅が好きだった

鼓を縦に2本立てたような柱にほどよく湾曲した屋根がかかっている門(鼓門と呼ばれている)が、流動的でかつ頑なにそびえ立つ姿にタックルを受けた。

あのなんとも言えない造形美を実際に目にしたくなった。3連休の合間に新幹線に飛び乗り、乗り継ぎを重ねたどり着いた先に、それらはたしかに存在していた。いざ目の前にしてみるとぼくはまたもや言葉を失った。「この気持ちはなんだろう」と鼓門の下から見上げていた。しっかりピントを合わせて脳内に投影したあと、心になにか熱いものが生まれていたことだけが、今も当時を思い出させる。故郷でもないのに、また帰ってきたくなるような場所には何かがDNA的に組み込まれているのだと疑うしかなかった。

ぼくは、今までの人生で初めて訪れた場所や、初めて目にしてきたものの中で、それらの発するエネルギーを言語化できないことが多かった。その理由はかつてこの場所で生活していた人がいた、切磋琢磨して生き抜いた、文明開花してきた時代があったのだという見えない部分を想像していたからなのだと思った。

彼 がどう感じたかはわからないが、ゲバラ邸宅も革命博物館も、

かつてここに人がいた、血を流し涙を流していた人がいたという内側を想像したのかもしれない。この感情を抱くことができることが旅行の醍醐味で、脳のシワを深掘りさせる魅力の一つだ。やってみないと分からない行ってみないと分からないことがたくさんあるけれど、ぼくも同じ景色を見てみたいという思いがますます強くなっていった。言葉より先に溢れ出る”何か”を感じたくなってしまった。

本書をどこまで読み進めても、行きたい海外リストの中に「キューバ」が追加された人も数少なくはないだろう。

オードリーは北の国から

彼 ならではのユーモラスな場面がいくつか登場する。

僕が一番お気に入りのシーンは、ビーチに向かう電車に乗りどこで降車すればいいのかわからなかった若林さんが、水着を着て浮き輪を持っている家族連れをじとーっと見つめているシーン だ。

このビーチでの一幕はラジオを聞いていても楽しいし、こうしてエッセイで読むとまた違った雰囲気で読むことができた。じとーっと見つめているという描写はとても生々しいですよね。

「社会人大学〜」から続き「ナナメの夕暮れ」まで、そして今では「無地note」と覗いてきましたが、そのどれもが繋がっていて今の彼 を創っているのだと思いました。全部が殴り書きで新鮮ナンデス。

本書の解説にCreepy NutsのDJ松永さんが寄稿しています。生々しく生きる若林さんに呼応され共振し、松永さんも自身を勇気づけられた と。本書発売直後この解説にも、また共感し共鳴した読者がSNS上に溢れた。

同じように元気付けられた人も、同じ周波数のムジナとして様々な形に生きている。ピンとしても、コンビとしても芸能界を生きて歩いている姿を見続けたいと思っている。

かつて、俗世では新しいことや普通と比べると異端とされていることを避けていく冷笑していく風潮があり、出る杭を打ちまくっている。なぜ自分が異質と感じるものを排除したがるのか駆除したがるのか疑問だった。それでいて世間に認められると、あたかも古株顔をして賛成派に願える癖がある。世間の流れがそうであるように、同調圧力に流し流されるがまま取り残されないよう仮面を繕い叩かれないようにしている。そんな生き方に嫌気がさしている。

先日佐久間宣行さんのオールナイトニッポンにゲスト出演したバカリズムさんがこんなことを言っていた。

「オードリーは北の国からで、成長物語なんですよね。」と。

長い年月をかけて移り変わっていく様子はいつまでも鮮明で、暗い海の底を照らしてくれた。

そんな彼がいてくれることが、ぼくの生きる糧なんだと思いたい。

どこまでいってもどこまで考えても、先の見えない真っ暗闇でぶっそうな藪の中を歩いていくのはいつまでも不安だ。外界のキャンバスに自在に描けるのなら、手元のパレットに出しきったはずの絵の具は、もうすでにグレーのマーブル模様を作り出していた。筆に取ってキャンバスに描く自作のゲルニカは後衛的な作品に成り下り、品評会に出しても髭面のおっさんたちにとったらタピオカ屋を素通りしていくことくらい間違いなかった。

早く水を足してくれ。

足し算じゃなく、引き算を。

混沌とした壁画ベタ塗りの采配を、色で薄めてまぎれもない器にしてくれ、それはカラフルでなくてもいい、限りなく透明に近いブルーに。同調圧力に負けない強い器に成るにはまだまだ時間はかかるが、打たれても割れない器に見えるくらいの色彩を塗布してくれ。

若林さんにとって、飛行機から見えた景色が色付いて見えたように

同じように染めていきたいだけだった。

ただそれだけでも救われる、味方と感じられるだけでまた生まれ変われるような気がしていた。

まだやれる

まだ頑張れる

ぼくがどんなに悔しくてもどんなに落ちぶれても、また土曜日には色をつけてくれる。

ピンクやターコイズブルー、またはエメラルドグリーン

とまではいかないけれど、まだまだ出会ったことのない色で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?