概念型探究は非線形的に進む?線形的に進む?

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、ヴィゴツキーの学習理論である社会構成主義の学びをどのように実践しているのかをまとめていけたらと思います。まだまだIB教員2年目の実践ログなので、どのような場面に難しさを感じながら社会構成主義の授業にトライしているのかについてまとめていけたらと思います。

今回のnoteでは、「線形的な学び」「非線形的な学び」を切り口に考えていきます。問いはこちらです。

概念型探究のフェーズは、線形的にまっすぐ進んでいくのでしょうか?それとも、非線形的に進んだり、戻ったりしながら進んでいくのでしょうか?

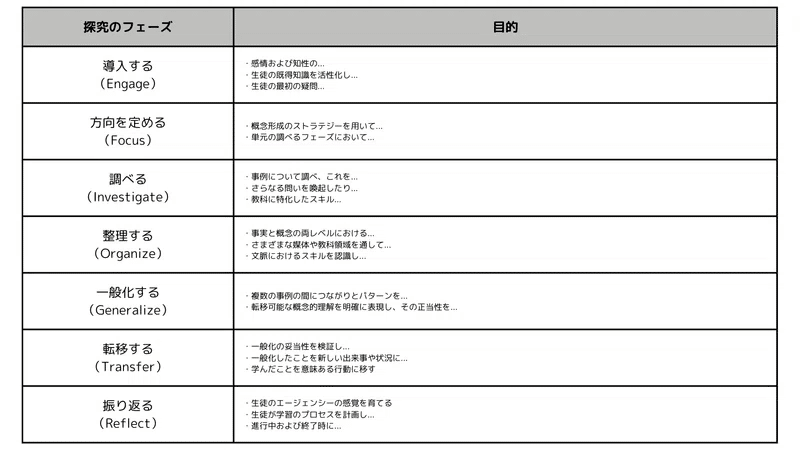

「概念型探究のフェーズとは?」詳細は以下のnoteにまとめてあります。

私自身も、概念型探究のフェーズを知った時、線形的に学びが進んでいくように感じて、徐々にフェーズをあげていくようなイメージを持ちながら授業計画を設計していました。しかし、実践をしているとユニットの2週目で、リサーチした事例から、日常生活と繋げて転移できるアイデアのようなものを導き出す生徒が出てきたり、単元の終わりごろにまとめて一般化をしようとすると事例について理解をしておらず一般化ができなかったり、事例について時間が経って忘れてしまったりと、一般化や転移を単元の最後にまとめて行うことが違うようにも思えてきました。

実際に第2週の終わりの振り返りで、日常生活に転移できるアイデアを書いたリフレクションがこちらです。

知ったことは、自分が正しいと思うと相手の意見が聞けない人もいる。そして、そういう人がいると正しいことを知っている人が教えようとしても意見を聞かず争いや戦争が起きてしまう。それが起きて太平洋戦争が起きました。自分が思ったことは、自分も誰かと喧嘩をする時、同じことをやってしまうことに気づきました。だから、どれだけ自分の意見が正しいと思ってもまずは、相手の意見を聞くことをやってみようと思います。

このリフレクションを見ても、概念型探究のフェーズというものは線形的に進んでいくのではなく、非線形的に進んでいくものだと気付かされました。

【Central idea】

平和維持と紛争の解決への努力が人々の平和な暮らしを支える

【重要概念】視点、原因、責任

【関連概念】平和、政府、紛争、資源、価値観、政治、権力、思想

【探究の流れ】

- 紛争の発生に寄与する歴史的出来事や社会的要因

- 個人、組織、政府の考えと義務

- 紛争と平和に対する理解を形成する多様な視点と解釈

ユニットの第2週では、主にリサーチを中心に行いました。第3週に入り、国と国の争いとしてだけで戦争を見るのではなく、戦争が起きている中で、紛争と平和に対する理解を形成するために、アクションを起こした人の考えや義務に触れる学習活動を行っていきます。

学習のデザインにおいて、フィールドトリップを取り入れることを大切にしています。教科書やインターネットの情報だけでなく、実際にその土地に行くからこそ感じられること、考えられることがあると思います。

このユニットでは、杉原千畝さんの記念館にいきます。

「杉原千畝さんとは?」

「東洋のシンドラー」とも呼ばれる外交官です 。彼は、第二次世界大戦中、日本領事館領事代理として赴任していたリトアニアのカウナスという都市で、ナチス・ドイツによって迫害されていた多くのユダヤ人にビザを発給し、彼らの亡命を手助けしたことで知られています。

ユニットの第3週ということで、整理するフェーズに入ろうと思っていたのですが、杉原千畝さんという人物が生きていた時代背景を元に考えや義務に迫っていきました。PYPのカリキュラムでは探究の流れが3つ位置づけられており、この3つは順番に1つずつ進めるのではないと聞いたことがあるのを思い出しました。それぞれの探究が相互に繋がるようにデザインをしていく必要があります。ここにも探究のフェーズが行ったり来たりするのかもしれないです。

【探究の流れ】

- 紛争の発生に寄与する歴史的出来事や社会的要因

- 個人、組織、政府の考えと義務

- 紛争と平和に対する理解を形成する多様な視点と解釈

STEP1:導入する

そこで、とある新聞記事から導入を行いました。新聞記事の中に書かれてあった「命のビザ」というキーワードを元に「なぜ、命のビザと呼ばれたのか?」について考えていきました。

子どもたちの中で「ビザとは何か?」「なぜ、ビザで命を救えるのか?」「ユダヤ人とは?」「ヒトラーとは?」「人種差別なのでは?」という疑問が出てきました。

明日はいよいよ杉原千畝さんの生まれ育った場所でフィールドトリップを行います。ここで学んだこと、考えたことが、次の探究につながっていきます。子どもたちから生まれた疑問や、理解度を見ながら、概念型探究のフェーズを行ったり来たりする学びのあり方について、引き続き学んだことを発信していけたらと思います。

いつも読んでいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?