思考する教室をつくるPart2「概念型探究のフェーズって?」

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究の実践を日々迷いながら模索しています。これまでに1年間、PYPのカリキュラムで7ユニット、MYPのカリキュラム(数学)で4ユニットの実践をしてきました。

このnoteでは「思考する教室をつくる-概念型探究の実践(リンク)-」の本を参考にしながら、私自身の探究の実践の振り返りを行なっていきます。この振り返りは私一人では到底できるものではなく、この1年間学びを重ねてきた方々と一緒に振り返る貴重な機会を頂いたので、自分自身の学びのログとして記しておこうと思います。

今回のnoteは「思考する教室をつくるPart2」になります。

▼これまでのnote(これから積み上がっていく予定です!)

Part1 探究って?▶︎リンク

Part2 概念型探究のフェーズって?

▼ こちらが参考にしている書籍になります。

改めて、毎週金曜日のこの勉強会が自分自身にとって振り返る大切な時間になっています。もしかすると、今の自分に一番求めていた時間が、同じ目的や方向に向かって走ってきた方と「あるトピックについて、お互いの実践や考えをシェアしながら、自分自身の実践を立ち止まって振り返る時間」だということに気付かされました。

前までの自分はメンターのような存在がいる学校で一緒に働くことが自分自身の成長にとって必要条件のように考えていましたが、もしIBが目指している「学ぶ力を育む」ことを大事にしているのであれば、自分自身もいつまでも誰かの元で学び続けるフェーズにいるのではなく、自分自身で反省的思考reflective thinkingが働かせ、それによって新しい知識や能力、態度が習得できるサイクルが生まれる環境を積極的につくっていくことが重要だと思いました。

「なぜ振り返ることが重要なのか?」

私が昨年度聞いて、すうっと腑に落ちた話をシェアします。

"まず、教室の中でもいいので、歩いてみてください"

自分が、今どこにいるのかって歩いてみないとわからないよね。

そして"ここまできた"と自分自身の現在地を知るためにも、どれくらい自分が歩いたのかを振り返らないとわからない。

例えば、勉強をしている時や友達と喧嘩をしている時って必死だからわからないことが多い。

だから、やりっぱなしだとダメ。

これまでに自分が何を学んできたのかを振り返ることが大事です。そして、振り返るにも、観点がないとどこにフォーカスして振り返ったら良いのかが分からなくなってしまい振り返るのが難しくなってしまう。

今、私たちが大事にしている観点は◯◯◯です。

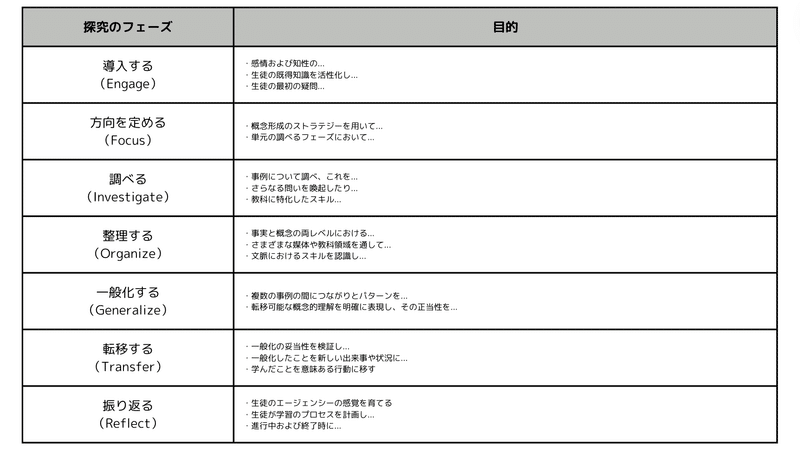

さて、本題に入ります。今回のテーマは「概念型探究のフェーズ」について全体的に考えていきました。まずは、Part1で考えた「Type of Student Inquiry」に出てくる4つの探究の型における教師の役割と概念型探究のフェーズのつながりについて考えていきました。

▼ Type of Student Inquiry

▼ 概念型探究のフェーズ

ここでは、文章を一部省略しています。問いとしては、この概念型探究のそれぞれのフェーズにおいて、教師の探究のアプローチ(4種類)はどのように繋がっているのかを集まった人と考えをシェアしていきました。

この図は私の中で、概念型探究のフェーズと探究のアプローチについて図にまとめてみたものです。私の中では、ガイドされた探究のモデルをベースにしていると思っていましたが、フェーズごとにみてみると、私の探究へのアプローチは行き来していることに気づきました。具体的には、探究の導入では、学習者が次のユニットでの学びに惹きつけるために、写真等を用いて導入を行います。

例えばこの写真を見て、子どもたちに「See-Think-Wonder」の思考ルーティーンのワークを行います。子どもたちは、この写真から見えたもの(See)、考えたこと(Think)、疑問(Wonder)を書き出していきます。ここで、子どもたちがこのユニットについて何を既に知っているのかを知ることになります。大切にしているのは子どもたちが自由に問いを出せることを大切にしています。ここで子どもたちから出た問いと元々教師が設計しているものを組み合わせながら授業設計を行なっていきます。

導入後は方向を定めるフェーズに入り、このユニットの調べるフェーズにおいて扱うことができそうな事例を子どもたちの日常生活で起きている事例を元に行いました。ちょうど、この頃「推し」の価値観をめぐるぶつかりが教室内で起きていました。そこで、「推し」についてどのような価値観を持っているのかを「白い糸のワーク」で行いました。

ここでは、推しについての「認識のずれ」や「異なる価値観」を持っていることが「ミスコミュニケーション」につながっていることを身近な事例からクラスでのディスカッションを通して、このユニットの探究の方向性について事例を元に考えていきました。

次の調べるフェーズでは、身近な事例だけでなく、社会に起きている事例のリサーチを行なっていきました。

ここでは、共通の課題と問い(リサーチ内容)を与えることで、その後の複数の事例からつながりやパターンを見つけやすくするために構造的なアプローチにしました。

そして、いよいよ18人でペアになって9つの事例が集まったところで、整理するフェーズに入っていきます。ここでは、概念的な問いで複数の事例から一般化していく課題を出しました。

ここでは事実と概念の両レベルを働かせながら(相乗的思考)自分の理解を表現していきました。ここまで来ると、いよいよ次の一般化するフェーズに入っていきました。ここでは、子どもたちは複数の事例から自分なりの理解を言語化できているので、このユニットでフォーカスしていた2つ以上の概念を組み合わせて明文化することができる準備が整っていたので、ガイドを緩めて(生徒の理解度に合わせて)いきました。

そして、いよいよ明文化したものが別の場面でも応用できるのかについて個別で確かめていきました。児童の中には明文化した主語が「外国人は〜」になっており、「他の場面でも応用できるにはどのような表現にしたら良いかな?」と問いかけると「自分以外の人は〜にしたら良いと思う」という風に他の場面に転移できるように複数の事例から正当性を裏づけれられるのかを確認を行いました。ここまできたら、このユニットで学んできたことを意味ある行動に移していくフェーズに入っていきます。

ここでは、学習者が自由に自分の学んだことを自分が表現しやすい方法でアウトプットする余白を作りました。粘土で表現する人、詩で表現する人、俳句で表現する人、絵本で表現する等様々な方法で作品が作られていきました。今回はその中でも1つを紹介します。

「ルールの聞き間違い(認識のズレ)からミスコミュニケーションが生まれる」ということを詩で表現したものになります。

この詩は左から読むと理解できますが、私たちは無意識に自分の経験(知識)から右から読むと思います。しかし、右から読んでもこの詩はいまいち理解できません。しかし、反対側の視点(左から読む)に立つと意味の理解ができると思います。このユニットでは、自分の視点だけでなく、相手の視点にも立つことで理解が深まる事を学んできたので、この詩の表現方法は面白いと思いました。他にも、自分たちの学校生活に活かせるアイデアも出てきました。ここでは、この学びの着地点を子どもたちに委ねているので、オープンな探究に近づいているのかなと思いました。

今回のnoteでは「概念的理解のフェーズ」について「それぞれのフェーズにおける大人の探究的なアプローチ」の方法を考えながら理解を深めていきました。大切なのは、探究のフェーズやフェーズ1から順番に進んでいくものではなかったり、探究のアプローチも徐々にガイドを緩めていくような単純なものではなく、それぞれのフェーズを行き来しながら学びを構築していくとろにあると思います。

次回は、概念型探究の文化をどのように学校で育んでいけるのかについて考えていきます。いつも読んで頂きありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?