女性と骨密度 ーどうすれば上がる?ー

骨密度は、健康な骨の形成と骨の強度に重要な役割を果たしています。しかし、加齢や生活習慣の変化により、骨密度が低下し、骨粗鬆症や骨折のリスクが増加することがあります。この記事では、女性の骨密度についての重要な情報を提供し、予防と管理のための実践的なアドバイスを紹介していきます。

そもそも、骨密度とは?ー骨組織内に含まれるミネラル(主にカルシウムとリン)の量を、骨の体積に対して表した指標です。骨密度は、骨の強さや骨の抵抗力を示す重要な指標であり、骨の健康状態を評価するために使用されます。一般的にはDEXAスキャンにより骨密度が測定されます。

右:骨粗鬆症

なぜ骨密度は低くなる?ー6つの要因

更年期のホルモン変化: 更年期になると、女性の体内でエストロゲンという女性ホルモンの分泌量が減少します。エストロゲンは骨形成を促進する役割を果たしているため、ホルモンの減少=骨密度の低下につながりやすくなります。

加齢: 年齢とともに、骨形成と骨吸収のバランスが崩れ、骨吸収が優勢になります。これにより骨密度が低下する傾向があります。

栄養不足: カルシウムやビタミンDなどの栄養素は、骨の健康に重要です。十分な量のカルシウムを摂取しない、ビタミンD不足の状態が続くと、骨密度が低下する可能性があります。

運動不足: 適度な運動は骨の健康に重要です。骨への負荷をかける運動(重力に抵抗する運動)は骨形成を刺激し、骨密度の低下を防ぐ助けとなります。

喫煙と過度のアルコール摂取: 喫煙や過度のアルコール摂取は、骨の健康に悪影響を与えることが知られています。喫煙は骨形成を妨げ、アルコールはカルシウムの吸収を妨げる可能性があります。

遺伝要因: 残念ながら遺伝的な要素も関係します。家族歴に骨折や骨粗鬆症の症例がある場合、自身の骨密度にも注意をむける必要があります。

骨の健康を守るにはどうすれば?ー日常生活で取り組むべき三点

カルシウムとビタミンDの摂取

重力に抵抗する運動

禁煙と過度のアルコール摂取

カルシウムどれだけ必要?ー1200mg

アメリカでは50歳以の女性に一日1200mg、50歳以下の女性医には1000mg、妊娠、授乳中の女性には1300mgのカルシウム摂取が推奨されています。

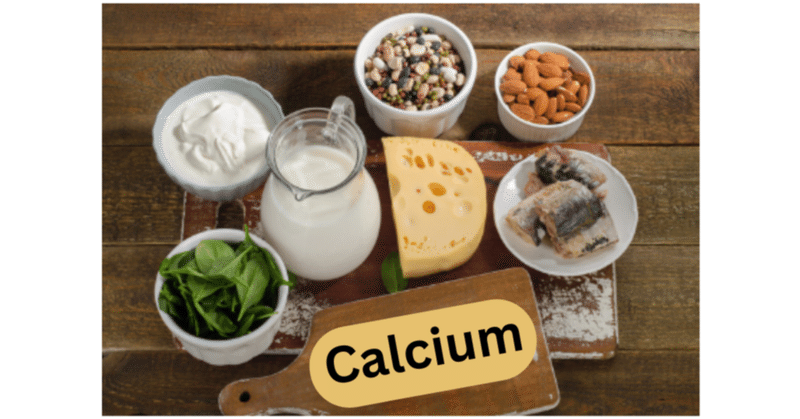

何をたべれば?ーカルシウム豊富な食材

1:乳製品

低脂肪牛乳1杯(約240 ml):約300 mgのカルシウム

低脂肪ヨーグルト1カップ(約245 g):約300 mgのカルシウム

チーズ1スライス(約30 g):約200-300 mgのカルシウム

2:魚介類

サーモン(生または焼き)100 g:約100 mgのカルシウム

しらす(生または干し)30 g:約100 mgのカルシウム

干しエビ(生または焼き)30 g:約60 mgのカルシウム

3:大豆製品

豆腐(絹ごしまたは木綿)100 g:約200-250 mgのカルシウム

豆乳1カップ(約245 g):約300 mgのカルシウム

納豆(1パック):約50 mgのカルシウム

4:葉野菜

ケール 1カップ(約67 g):約180 mgのカルシウム

ほうれん草 1カップ(約180 g):約240 mgのカルシウム

小松菜 1カップ(約190 g):約100 mgのカルシウム

5:ナッツ

アーモンド 1オンス(約28 g)約80 mgのカルシウム

ヘーゼルナッツ 1オンス(約28 g):約30 mgのカルシウム

ブラジルナッツ 1オンス(約28 g):約45 mgのカルシウム

そしてカルシムの吸収に必要なのがなんといってもビタミンDですが、食事からの摂取だけでははなかなか難しいので適度な日光浴、便利なサプリメントなども併用するなどして、賢く摂取しておきたいものですね!

適度な運動って?

アメリカではWeight bearing exercises(ウェイトベアリングエクササイズ)が推奨されています。体重を支えながら行う運動のことを指しますのでシンプルにウォーキングや階段の上り下りといったものもその一つです。ウェイトベアリングエクササイズは、体重を負荷として利用することで、骨に刺激を与えます。骨は、負荷がかかることでより強くなり、骨密度が向上するとされています。ダンスやエアロビクスも推奨されています。水泳や水中ウォーキングだと水によって重力が大幅に軽減されるので、骨密度に対する効果はあまり期待できません。

女性の健康と切っても切れない関係の骨密度にに対してまとめてみました。いかがだったでしょうか?

皆さまの健康維持に役立つヒントになれれば嬉しいです。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?