【ima訳「今昔物語」業平】巻二十四第三十五 在原業平中将東の方に行きて和歌を読むこと+巻二十七第七話 在原業平の女が鬼に食われた話 (24-35)+(27-7)

小説「今昔物語」業平

今も昔も、恋をしてはいけない人への恋心というものは、禁じられるからこそ燃え上がるものでございます。そして、その結末は得てして不幸なものが多いかと。恋多き男として描かれる業平の、「今昔物語」における結末や如何に。

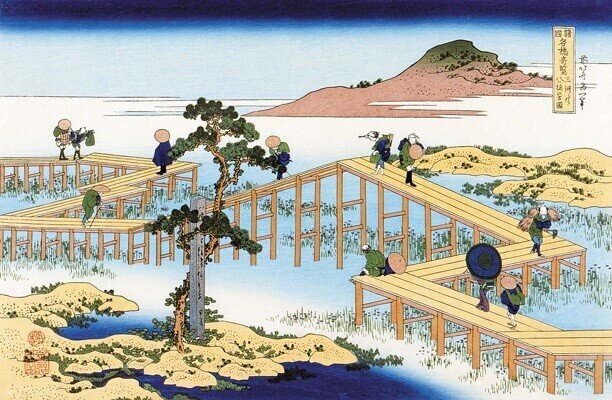

人がようやくすれ違うことができるほどの幅の板が、斜めに斜にそれぞれの角度で思い思いに組み合わさって橋となっている。向こうまで辿り着く前にこちらへ戻ってくるのではないかと考え考え、右に左に斜めに上下に橋を渡っているといつの間にか向こう岸までたどり着く。川の水が蜘蛛の手のように分かれ橋脚を固定する場所をまっすぐにはとれないという技術的理由から、このような形状の橋になり、橋がたくさん組み合わさっているから八ツ橋というらしい。

この橋の有り様は今の自分と同じだと、橋を振り返って業平は思う。京にはいまいと思い、三十五歳にして東国に住まいを求めて旅している。が、いったいどこにたどり着くのか、そもそも自分はどこに向かっているのか、業平自身にも分からないまま進んでいる。京にはいられない、というよりいたくないという、ただそれだけが歩む原動力である。あんなことがあった京都にいられるはずもない。先に進んだ仲間から名を呼ばれ、業平は自分を重ねて眺めた八つ橋を背にする。

業平の心が高子にとらわれたのは三年前、業平が三十二歳のときであった。蔵人になった業平は諸国から上納された着物を運び入れることもあり、后妃が住まう後宮への立ち入りを許されていた。そこで、高子と出会った。いや、出会ったと言うよりも、高子を見た。時に高子は十五歳。幼い頃に見知っていた幼子が、天皇の女御候補として舞を練習している姿を見て、有り体に言えば、恋に落ちた。業平にとって、それが複雑に歪曲した長い橋の出発点であった。高子を見た、あの瞬間から、業平は橋とも思えぬ橋を渡るようにして歩いてきた。いずれ后となる人物との恋。いつ落ちてもおかしくない橋であった。あの頃、高子にこんな和歌を送った。

吹く風に我が身をなさば玉すだれひま求めつつ入るべきものを

(吹く風にわたしの身を変えられたなら、あなたの部屋の美しいすだれの隙間を求めて入るのですが)

そして、高子からの返歌があった。

とりとめぬ風にはありとも玉すだれ誰《た》が許さばかひま求むべき

(あなたが取り留めておけぬ風であっても、誰が許したらすだれの透き間を探しあてることができるでしょう)

和歌だけでなく、高子と直接ことばを交わしたいと願ったがその機会も見いだせず、さりとて昂ぶる気持ちを押さえる法も知らず、業平は高子を探しては近くに座ることを繰り返していた。

八ツ橋から支流の川沿いに進んだところで、休憩しようと連れのものが言う。業平が馬から下りて、乾飯を食べていると、川のほとりにカキツバタが咲いている。濃い紫の花を見るだけで、高子がこのような色の着物を着ていたと、もう高子のことを考えている。紫は禁色なので限られた者しか身に付けられない。と、連れのものが業平の名を呼び、

「カキツバタという五文字を、句の頭ごとにおいて、旅の心を和歌に詠んではどうか」と言う。しばし目を閉じて、思い浮かぶままに詠む。

からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ

(何度も着て身になじんだ唐衣のようになれ親しんだ妻がいるので、はるばる来た旅を思う)

折句のために着物の褄と掛けつつ「つま」の語を使ったが、心には高子が浮かんでいた。気づけば、鼻をすする音があちらこちらで聞こえる。なるほど、京に残してきた「つま」を思っているのか。業平は変に冷めた心地がして重い荷物を背に抱えた。ごつりと、荷物が腰骨に当たる。

「参ろう。日が暮れてします前に宿をとりたい」

苦労して馬の背に荷物を載せながら、皆の方を振り向きもせず言う。小川のせせらぎが、また業平の記憶を揺り動かす。

業平は高子の手を引いていた。高子の手は冷たい。高子の冷たい手は、業平の手を握り返すでもなく、嫌がって振り払うこともなく、引かれるままについてきた。月の出ていない夜を選んだので、高子の表情すら読めない。今は芥川のせせらぎのみを頼りに、業平は黙々と高子の手を引いていた。いずれは天皇の妃となるであろう幼子を、夜中拐かしている。その事実が業平の心を高揚させると同時に、業平の肝を冷やす。

「あれは何?」

突然、高子が言った。業平の体が強張る。思わず、さっと左右を見渡して、真っ暗なことを思い出して苦笑した。しばし耳を澄ましてみるが、追手はいなさそうだ。

「ほら、あそこ光ってる」

業平が黙っているのを構わず、高子が言った。草の上に露が、わずかな月の光を集めていた。露でございます、と言うと露のことを聞いてくる気配があったので、お静かにとだけ言って業平は手を引いた。

白玉か 何ぞと人の 問ひしとき 露と答へて 消えなましものを

(「白い宝石か、何か」と尋ねたときに、「露だよ」と答えて、死んでしまえばよかったのに)

八ツ橋から、さらに遥々と行き行きて、駿河国に入る。宇津の山という山に分け入ろうとしたが、入っていこうとする道はとても暗く、心細い。蔦やかえでが茂っていて物寂しい。

「とんでもない目に遭うことになった」と思っていると、一人の修業僧が山から下りてくる。よく見ると、京での顔見知りの人である。僧が驚いた様子で、「このような所で、如何なされたのですか」と尋ねるのを邪険に扱うわけにもいかず、業平は馬から降りて、荷物と修行僧の間に立つ。話を早く切り上げる口実に、手紙を託し、和歌を詠む。

するがなる うつの山べの うつつにも ゆめにも人に あはぬなりけり

(駿河の宇津の山まで遥々と来て、現実の中でも夢の中でも、あなたにお逢いできないのです)

手紙を渡す頃には雨が振り始め、修行僧は足早に業平から離れる。雨で馬の脚が取られるので、業平は馬とともに歩く。雨で視界が白濁し、いつしか高子を拐かした夜を思い出す。

蕭蕭と降っていた雨はやがてはっきりと分かる程のつぶになり、終いには叩きつけるような大雨に変わった。雨に降られたことがないと言う高子はかえってはしゃいでいた。が、雷が光り、空気が震わすように鳴り響くとひどく怯え始めた。身を隠せるところがなく思案にくれていたが、道沿いに打ち捨てられ使われていなさそうな校倉があったので、わずかにしか開かない戸の隙間から、業平は高子と自分の身体を押し入れた。床板もなかったので、倉の奥に立て掛けてあった畳一枚を打ち敷いて高子を寝かせた。雨に濡れてひどく震えていた。土の匂いに混ざって、良い薫りがした。高子の手が業平の頬に触れ、腕が首に回された。

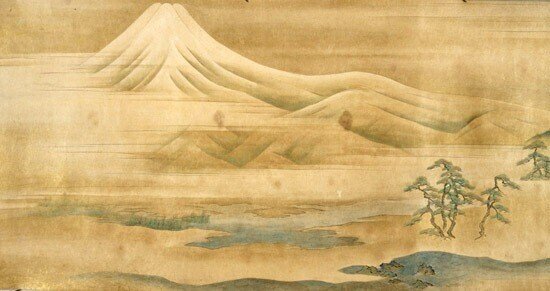

さらに行くと、富士の山が見えてくる。五月の末なのに、雪が高く降り積もって、白い。それを見て、業平は詠ずる。

ときしらぬ 山はふじのね いつとてか かのこまだらに ゆきのふるらむ

(時を知らぬ山は、富士の嶺。今はいつだと思って鹿の子まだらの雪を抱いているか)

その山は、京の辺りに例をとると、比叡の山を二十重ね上げたほどの高さであり、形は塩尻のようであり、稜線は真っ直ぐである。白く、真っ直ぐである。その白さがまた、時を揺さぶる。

突然、雷が打ち付けるように鳴り響いた。高子を奥へ押しやり、弓胡簶を腰にさげ、庇の下に出た。雷は神鳴りであり、神の怒りである。天皇の后候補を盗んだことを神がお怒りになったか。業平は、太刀を抜いて、右に左にひらめかし、弓をとって鳴弦して雷鳴の陣を敷いた。

ふと、雷と雷の間に、高子のことが気になった。まったく物音がしない。不審に思って振り返ってみると、横たわった高子の体に、頭がなかった。全身が粟立った。

高子の体は、まとっていた着物を下に、異様なほど真っ白に、不自然なほど真っ直ぐに、静かに横たわっていた。そしてやはり、頭がなかった。そう確かめると、業平は、ひどく恐れるあまり、取るものも取りあえず、着のみ着のままで道とも分からぬ夜の闇を逃げた。

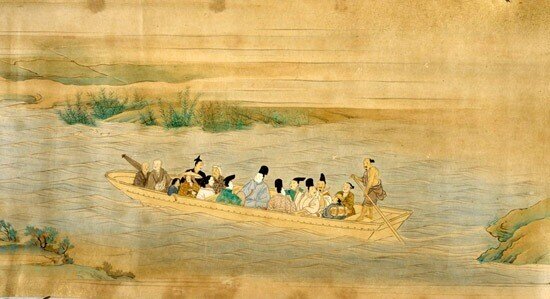

なお行き行きて、武蔵国と下総国との国境にある大きな川に出る。角田河というらしい。その川の岸辺にうち群れて腰を下ろし思いやれば、「限りなく遠くまで来たものだなあ」と、連れのものがつぶやく。すると、渡し守が「早く船に乗りなされ。日が暮れてしまいますぞ」と言うので、乗りこんで渡る。人数の割に舟が小さく、皆が乗り切るのか心配したが、船頭の指示で足を互い違いに座る。皆を先に乗せ、最後に座って大きな荷物を端に置く。と、水の上に鴫ほどの大きさの白い鳥で、くちばしと足の赤いのが飛び交いながら魚を取っている。京では見たこともない鳥なので誰も名前を知らない。渡し守に、「あれは何という鳥か」と尋ねると、渡し守は「あれは都鳥と言います」と答える。業平は、これを聞いてこのように詠ずる。

なにしおはば いざこととはむ 都どり わがおもふひとは ありやなしやと

(都鳥という名を持っているのならば、さあ、尋ねよう、都鳥よ、私の想い人は生きているのか、いないのか)

船中の人はこれを聞いて、皆そろって涙を流す。生きているのか、いないのか。波一つない水面に舟が不自然に揺れ、荷物がごとりと転がり業平の膝に当たる。業平は髪の毛が逆立つような気持ちになり、声を発するのをどうにかこらえる。

鳥の鳴き声が聞こえた。夜の帳が東の空から空け始めてようやく、業平は助かったと思った。あれは何だったのだろうか。高子に一体何が起こったのか。なぜ頭だけがなくなっていたのか。

ーーー鬼か。鬼に襲われたか。

だが、唯一の入り口は自分が雷を鎮めるために立っていた。仮に鬼が喰らうたとして、悲鳴も音も聞こえなかった。鬼は、固く物忌をしていても問いかけに答えてしまうと入ってしまうと言うが、あの雷雨の最中、そんな様子もなかった。

やがて日が差し込んでくると、追手に見つかる危険にようやく思い当たった。後宮から女を盗み出し死なせてしまうなど、厳罰で済む話ではなかった。隠れていた茂みから立ち上がり、業平は自分の右手がそれを持っていることに気づいた。

鬼の仕業であればいい。業平は何度も何度もあの日のことを思い出す。高子はその後しばらく行方不明とされていたが、染殿の蔵に隠されていたとして、何事もなかったかのように後宮に戻ったと聞く。だから、業平は京を離れてこうして旅をしている。後宮にいるという高子と、いまここにある高子と、どちらがうつつでどちらが夢なのか。舟に揺られながら、どこまでも東へ向かおうと業平は思う。

ちょこと後付

古典には類話が数多くあります。人から人、口から口に、物語が広がっていった過程で微妙に変化したものがそれぞれに書き留められたか、あるいは意識的に換骨奪胎している場合もあるでしょう。そして、そのように複数の形がありつつも現在まで残っている物語には、人間の普遍的な部分を捉えている何かがあると言えます。

今回、現代小説訳した「今昔物語」巻二十四第三十五「在原業平の女が鬼に食われた話」には「伊勢物語」、六段「芥川」という類話があります。

「伊勢物語」、六段「芥川」

二条の后と称される高子(たかいこ)を「をとこ」が盗み出したが、雷雨に遭い、荒れ果てた倉に隠して、雷に太刀をふるっている間に鬼に一口で食われた。男は泣き騒いだが、甲斐のないことであった。というのは、作り話で、実際は盗み出された時に高子が激しく泣いたので高子の兄に見つかり、取り返したのである。

「今昔物語」巻二十四第三十五「在原業平の女が鬼に食われた話」

(美しい娘を盗み出して倉に隠して雷に太刀をふるところまでほぼ同じ)そして、気づいたときには女の頭と着衣だけが残っていた。業平は「奇異《あさまし》く怖しくて」、取るものも取りあえず、着のみ着のままで逃げ去る。

「伊勢物語」の男は鬼に食われた女を思って泣きます。情緒的で、押さえられない恋心を描いた物語と読むことができます。反面、「今昔物語」の業平は「奇異く怖しくて」逃げ去ります。その美貌に惚れ込んで見の危険も顧みず盗み出した女なのに、一目散です。恋人にしたいから盗む、鬼に食われて恐ろしいから逃げる。このように今昔物語の業平は即物的で、恋心をめぐる話とはとても読めません。しかし、いわゆる恋愛ものというコードに囚われず淡々と物語を紡ぐ「今昔物語」の中にこそ、当時の人々が抱えていた心理の本質があるように思います。当時、人がふといなくなることはたくさんあったでしょうし、それを鬼の仕業とすることで日常を再開する人々の重さ、或いは軽やかさが「今昔物語」の魅力です。

なお、今回、「今昔物語」から二話を組み合わせ、さらに「伊勢物語」も使って現代小説訳をしているので、「小説『今昔物語』」としました。もう、訳じゃあないです。思えば、遠くに来たものだ。

最後まで読んでくれた方がいましたら、本当にありがとうございます。業平はなんで東の国を目指したのだろうという疑問を「今昔物語」ベースで突き詰めたらこんな話になりました。楽しんでいただけたのなら幸いです。

伊勢物語をかわいい漫画で紹介しているおすすめサイト

原文はこちら

この話の原文に忠実な現代語訳はこちら

【参考文献】

新編日本古典文学全集「今昔物語集 ③」(小学館)

「業平ものがたり 『伊勢物語』の謎を読み解く」 松本章男(平凡社)