学校ってなんだ! ~日本の教育はなぜ息苦しいのか~

おそらく今日本で一番有名な校長先生は工藤勇一先生です。現在横浜市にある横浜創英中学高校の校長先生をされていますが、2014年から2020年まで勤務された千代田区立麹町中学校での様々な学校改革に注目が集まり、一気に全国にその名前がとどろきました。以下Wikiより経歴を抜粋しました。

2014年に千代田区立麹町中学校の校長に就任すると、子どもの自律を重視した教育改革に取り組み、宿題廃止、定期テスト廃止、固定担任制廃止など、従来「当たり前」とされてきたことを覆した[4]。宿題については「すでに分かっている生徒には無駄であり、分からない生徒には重荷である」として[5]、定期テストについては「ある時点での学力を切り取って評価することに意味はない」として[6]、固定担任制については「学級担任が生徒に対して責任を持ち過ぎてしまい、生徒の自律を妨げる」として[7]、それぞれ廃止した理由を述べている。また、制服の改定や、私服を一部導入するなど数多くの改革に取り組んでいた。

「宿題廃止」「定期テスト廃止」「担任制廃止」などと言われると、学校の伝統文化の破壊者みたいに思えるかもしれませんが、工藤先生の改革はすべてが合理的で、そして非トップダウン型の改革です。

私はこれまでに工藤校長の著書を数冊読み、セミナーにも何度か参加してお話を聞いたこともあります。そのたびに毎回感銘を受け、「こういうリーダーになりたい」と思うのですが、私から見た彼の魅力は大きく分けて2つありまして、1つは教育者としての奥深さ。もう1つはリーダーとして器の大きさです。前者に関しては、これまでのご自身の経験から、ブラック校則を始め理不尽なことがまかり通っている日本の教育界において、子どもたちに本当に必要なもの、必要ないものを真剣に考え、「より良い教育」を実践しようとする覚悟が教育者の鏡だと思えます。また後者に関しては、一人ひとりとの対話を重視しながら、最上位目標を達成するための合意形成を図っていくアプローチが工藤先生の真骨頂なのです。これは時間も労力もかかる大変な組織改革のアプローチですが、彼はそれをやり抜いたからこそ今これだけ注目を集める存在となっています。シンプルに教育者として、そして組織のリーダーとしてすごい人なのです。

そんな工藤校長が演出家の鴻上尚志さんと対話を行い(きっかけはFacebookらしいです)、その対話がまとめられたのが本書になります。

以下あらすじです。(AMAZONより引用)

「従順な子」をつくる教育は、もう終わりにしよう!

ブラック校則、いじめ、心の教育、不登校、教師の長時間労働――。

日本の教育が抱える最大の問題とは?

『学校の「当たり前」をやめた。』著者と、日本の同調圧力を追及してきた演出家による必読の学校論!

・教師への信頼を失わせるブラック校則

・「服装・頭髪の乱れは心の乱れ」という迷信

・不登校からのリハビリ

・いじめの件数に意味はない

・「朝の挨拶運動」はただの時間外労働

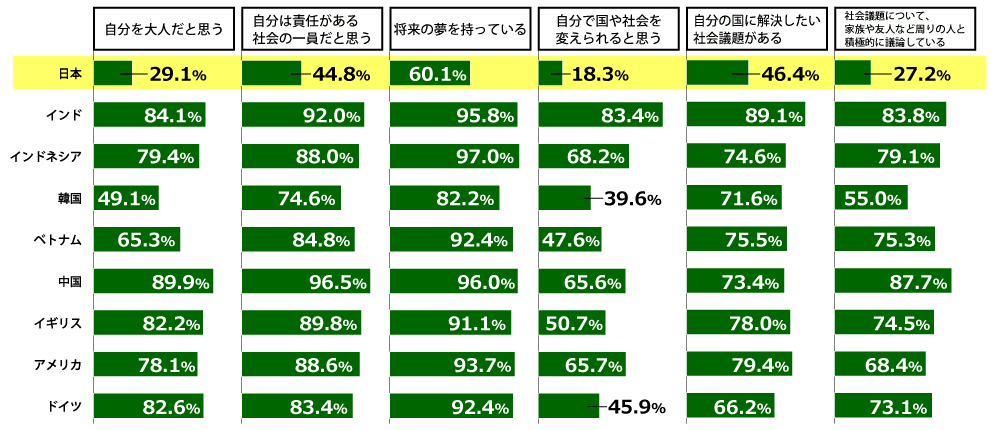

・「国や社会を変えられると思う」は18.3%

・「わかる授業」が良い授業なのか

・30人を超えると集団の質が変わる

・スマホのルールは子どもたちが決める

・ぶつかり合うのは当たり前

・スーパー教員がもたらした学級崩壊

・「絆」と「団結」が目標になってしまう

・対話が苦手な日本人

・感情をコントロールする技術

・日本にユニコーン企業が少ない理由

ブラック校則に直面する生徒、子の不登校に悩む親、長時間労働に疲れる教員……すべての人に贈る、常識を疑うヒント。

実際本書において工藤校長が語られているのは、『学校の「当たり前』をやめた。』などの様々な著書や講演等話されていた内容です。ですので、工藤ファンからしてみると目新しい部分は少ないかもしれませんが、鴻上さんとの価値観とシンクロする部分が多く、非常にテンポよく、興味深い対話となっております。

その中でいくつか印象に残った工藤先生の言葉を引用したいと思います。

根底にあるのは同質性の高い社会、例えば鴻上さんが指摘されている同調圧力であるとか、自律性を失った社会であるとか。

【校則廃止にいたるまでの経緯について】私が麹町中でやったのは、それこそ戦略的なものでした。最初から校則を問題化し、廃止を宣言したところで教員が乗ってきませんから。どこの学校にもいろいろな教員がいるわけです。怒鳴りまくっている教員もいる。自分の持ち物のように部活を運営している教員もいました。職員室の中でけん制し合っていて、自分こそが管理職に文句を言えるのだ、虚勢を張りたがる教員もいます。そうした構図の中で闇雲に戦ったところで何も進まない。みんな反発するに決まっていますから。

必要なのは対話です。それは、声がでかい人たちに合わせて折り合いをつけることでもなければ、議論に勝つことを意味するものでもない。お互いの共通の目的を探し出す作業こそが真の対話なのではないでしょうか。

くりかえしますが、大事なのは自己決定させること。それを促すために、とにかく子供への問いを重ねること。小さな自己決定の積み重ねが、子どもをリハビリと言うか元気にさせていくんですよ。

自ら考え、行動するためには、感情も含めて自らをコントロールすることが必要と考えるからです。問題が起きた時に、誰かのせいにしてしまっていては、自ら考えることはできません。「自分ごと」として考えなくてはならないのです。

人間はみんな違うし、だからこそ、対立が起きるものだと教える。協調性も重視されなくていいし、みんな仲良くしなくてもいい。「絆」とか「心を一つに」なんてのも、無理やり押し付けるものじゃない。それぞれの違いを乗り越えていくために、どうしたらいいか。それを教えるのが教員の役目だと思っています。

目標の最上位におくべきは、学校を自己決定できる教育の場に変えていくこと。そしてダイバーシティを受け入れていくこと。対話を重ねながら共通の目的を探すと言う地道な作業はやはり子供のうちからしなければいけません。

【上記の調査(日本財団調査2019年)結果を受けて】日本の教育の最大の課題はこの調査結果にこそあると私は思います。たとえどんなに学力が高くても、社会を当事者として歩んでいくことのできない子どもたちを育ててしまっては元も子もありません。

今の教育は、大人が何でも与える側にいて、子どもは与えれることに慣れてしまっている。一種のサービス産業と化しているんです。だから自分で考えたり自分で決めたりする能力が育たない。

自分で物事を考えられなくなった人間には共通する特徴があります。うまくいかないことがあると、必ず他人のせいにするんですね。だからいじめが多いのは学校のせいだし、授業が面白くないのは先生のせいだし、自分のクラスが仲良くなれないのは担任がだらしないからだと、こどもだけでなく保護者も同じように考えている。こうした自分で考えることができない人間は、総じて自己肯定感が低いから、他者に対するやさしさもない。

【学校改革について】最初は一人ですよ。私一人。ただ、それはね、その手法をみんなが知らないと言うだけの問題なんですよ。反発や抵抗だって必ずある。あって当たり前。普通の学校であれば、反対があればそこでとん挫してしまうわけですが、私は異論が出るのは普通だろうとしか思っていないので、それを逆風と思わない。トップが言葉を持っていれば、ちゃんと通じます。

私は主張するわけです。当事者意識が育っていないこと、自己肯定感がないことの問題など、これが日本の最大の課題なんでしょうと。世界の教育改革は、これらがないと平和が来ないと言っているんですよ。当事者意識を持って、対話をして、違いを受け入れる。その苦しさをちゃんと受け止めながら対話をして合意をするということが、世界で求められていると。その時代に、その力が必要だと言われている時代に、残念なことに日本はここが最も課題だと。この部分を意識した教育改革をしなきゃいけないんでしょうということを。私は訴えるんです。

協調性から多様性へと移っている今だからこそ、教員は、社会に向けての言葉を子どもたちに伝えないとだめだと思うんです。子どもたちは、やがて社会に出ていくわけですが、今の社会は、私たちの時代より、はるかに混とんとしていて多様です。様々な価値が混乱したまま交錯している。そういう社会で子どもたちが健康的に自立するためには、身内に向けた「世間」の言葉ではなく、「社会」に向けた言葉を獲得する必要があると思います。

ダイバーシティの中で生きていくにはエンパシー(共感、感情移入)を獲得するしかないと思う。相手の立場に立つことができる能力を教育の場で育てていくことは十分に可能だと思います。

人は信頼する人や尊敬する人からしか価値観を学びません。多くの場合、好きな人からしか学ばないと言ってもよいかもしれません。ですから、信頼を失った教師が生徒たちにどんな立派なことを述べたとしても、その言葉は生徒たち自身の価値観、生き方に響くことはほぼありません。それは教師にはとてつもなく苦痛です。その延長線上には対立関係しか生まれないからです。

当たり前のことですが、自分の生きている「社会」をより良いものに成長させていくためには、そこにいる一人ひとりが「社会の当事者」として成長できなければならないということです。一見不可解なことのように感じるかもしれませんが、学校という場はそれが学べる、大切な場所であることを僕は自らの体験を通して確信することができたのです。そのために重要なことは「対話」です。互いの違いを理解しながら、全員がOKなものをみつけだすための「対話」。このプロセスをすべての子どもたちに学ばせることさえできれば、社会は確実に変えられます。

人は変わる。変わる可能性を持っている。それは子どもも教員も同じなんですよね。だからこそ希望を持つこともできるんです。

本書における「工藤語録」をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。工藤先生の人柄や価値観などがよくおわかりいただけたのではないかと思います。

私の目標は、まず自分の勤務している学校を『日本一』の学校にして、そして日本の教育全体を変えていくことです。途方もない目標かもしれませんが、一歩一歩前進している実感は持っています。工藤先生は自分が尊敬する教育者であり、リーダーです。日本で一番有名な校長先生として方々で発言されており、非常に大きな影響力を持たれています。ある意味自分のロール・モデルと言える方であり、このように彼の言葉をまとめたことによって、改めて自分の教育観を振り返ることができました。

まだまだ道半ばなので、これからも精進していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。