【資格の合格体験記】数学検定準二級の合格報告|Seitaさん|社会人勉強コミュニティ

こんにちは!

コミュニティメンバーのSeitaです。

2023年11月に数学検定準二級に合格しましたので、その報告をします^^

1.学習・受験状況

資格・試験名:数学検定準二級

受験日:2023年10月29日(日)

勉強時間:約50時間

勉強期間:6ヶ月

受験回数:1回

受験費用:5,600円

使用教材:ユーキャンの数学検定ステップアップ問題集

勉強前の状態:文系の大学受験で使って以来、10年弱のブランクがありました。

試験前の状態:問題集を二周し、応用問題に対しても自信がついていました。

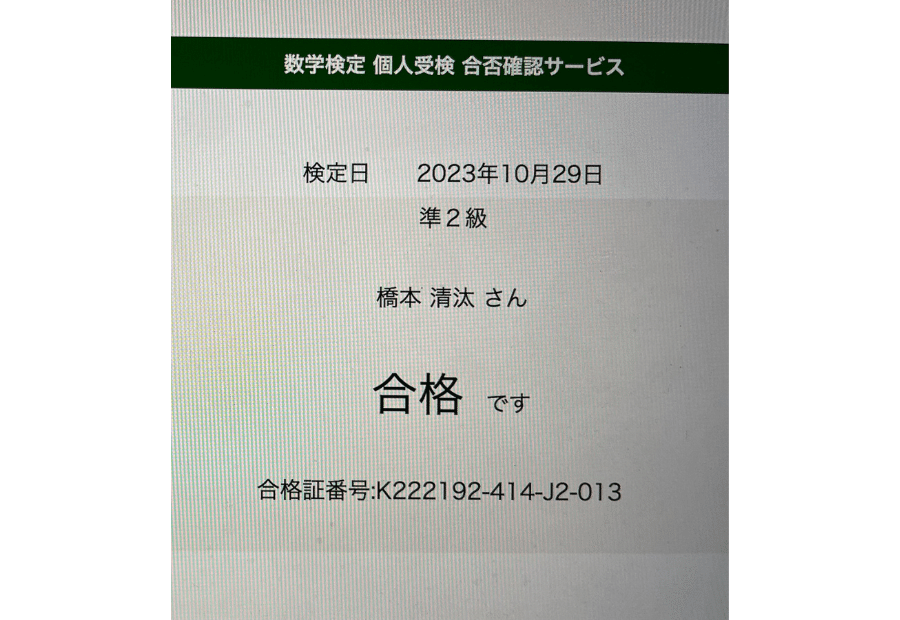

合格証明証を貼り付けておきます。

2.受験理由

大きく3つの受験理由があります。

高校時代から数学は好きな科目の一つでしたが、当時は思うように成績が伸びませんでした。大人になったらやり直したい、と思ってたので、高校時代の復習から勉強を再開しました。

普段、外国語の勉強をしていて、数学も一つの言語だと感じるようになりました。特に、感情や表現の違いより論理を重視する点が、気楽で楽しいと感じています。

基礎の総復習として、難しすぎない数学検定が最適だと考えました。問題集も市販のもので網羅されているので、本をたくさん買わずに済むと思いました。

3.試験の感想

学生時代以来の数学の記述試験に少し緊張しましたが、力を出し切れたと思います。最後の応用問題は初めスムーズに解けたのでニヤニヤしていましたが、終了10分前にミスを見つけて、何度もやり直した挙句、結局間違えてそうな気がしています。回答が公開されたらもう一度解いてみようと思います。受験者のほとんどは中高生でしたが、会場で最年少の12才の少年と最高齢72才のおばあちゃんが雑談しているシーンがあり、微笑ましかったです。何歳になっても、学ぶ楽しさを謳歌していきたいと改めて思いました。

4.合格に向けて意識したこと

外国語学習と大きく異なる点は、求められる応用力の高さだと思っています。もちろん、外国語もライティングやスピーキングでは知識を応用して作文しますが、その過程で必要な論理は文法や文型、慣用表現など、それ自体の理解や活用が複雑、ということはあまり感じません。対して数学は、公式や基礎問題の上に応用が何段階もレベルがあって、取り組む順序や理解の深さに気をつけながら勉強しないと身に着けることが難しいだろうと考えています。この応用力を今回は、数学検定の難易度に絞り、問題集にないレベルの深い知識を調べたり、難解な応用問題を別冊で解いたり、ということはしないようにしました。

5.勉強方法で上手くいったと思ったこと

応用問題の練習として、もう一つ工夫した点は、自分なりに解き方を抽象化することです。パターンが限られていて暗記しやすい基本問題とは異なり、応用問題はパターン暗記では網羅できないほどたくさんあり、少し条件が変わるだけで解き方が大きく変わったりします。「最終的に何を答えることが求められているのか」「今与えられているものに関連する公式は何か」「与えられている条件を変形したら何か気づかないか」「どうして途中で解き方がわからなくなったのか」自分の思考の形跡を解答と擦り合わせながら、自分なりの「技」を作っていきました。これがうまくいき、案の定初見問題ばかりだった応用問題もスムーズに取り組めました。

6.勉強方法で改善したいと思ったこと

解く過程まで答案用紙に書く記述問題とは別に、最後の回答のみを書く問題も多かったのですが、それに甘んじて問題用紙に乱雑なメモをしながら解いたせいで、ミスが発生しました。普段勉強する時も、全て解法を記述できるよう練習していきたいと思います。また、今回の試験には足りましたが、今後の成長のためにはより多くの問題を体験すべきだと感じました。当日は初見の問題が多く、数学の応用の幅の広さを改めて実感しました。ゆくゆくは小学校の算数や、中学受験の難解な問題などもチャレンジしていきたいです。

7.具体的な勉強方法

問題の多い二次関数、三角比、整数から取り組みました。公式も忘れていたので、基礎問題は公式をチラチラみながら、覚えるだけでなく解放として活用できるよう身につけていきました。応用問題は解く前に、解答に至るまでの解くステップをまず書くようにしました。この時点でわからないことがあれば解答の該当箇所だけ見て、それを次は自分で思いつくためにはどういう思考の経路を持っていればいいか、を考えてメモしました。

8.試験直前にやったこと

1周目、2周目が終わってからは、ノートのメモを見返したり、即答できる自信のない問題に付箋を貼って解き方だけをイメージする、という簡易的な復習を繰り返しました。問題が同じなので段々覚えてきてしまいますが、今自分は思い出したから解けたのか?ここがこう違ったらどうやって解く?その論理の連結部分を言葉で説明できる?と自問自答しながら取り組んでいました。学生時代は答えや解き方を暗記しようと、解いた後のノートや解答をみるのに時間を費やしていました。数学は、答えよりむしろ、問題を見て解く、ということを繰り返さないと、本番で問題文を見た時反応できないと考えました。

9. オススメの学習アイテム・アプリ

個人的にはボールペンが好きですが、本番は鉛筆なので、これからは普段から鉛筆で解こうと思っています。アプリは特に使っていませんが、証明できない公式や忘れてしまった中学数学の知識などは、ネット検索とYoutubeで補っていました。普段TiktokとYoutubeshortsばかり見ていて勉強時間が削られるので、あえてそれらのアプリで数学教育アカウントをフォローし、勉強しろ、と自分に言い聞かせるようにしていました。

10.これから受験する方へ

数学検定は基礎問題と応用問題が難解すぎず、勉強し直すにはちょうど良い難易度だと思いますのでおすすめです。数学が苦手な文系あるあるかな〜と思いますが、暗記に頼ったり、関連性の低い歴史や深すぎる知識にはまって解く練習が減ってしまうことは、避けるべきだと思います。数学の問題を解く、あるいは解けるように技を身につけていくという過程は、暗記や同じことを繰り返す「作業」とも言い切れず、調べたり読んだりして知識を増やす過程を楽しむ「調査」「分析」というのも小さな一面にすぎないと考えています。主となる要素は、「新しい思考回路を作っていくこと」「それを練習して身に着けること」だと思います。

私は、子供の時楽しかった百マス計算や九九のようなペースで、大量の問題をどんどん解く楽しさを思い出すようにしています。新しい思考回路、論理の接続を頭に作ろうとする時は、人や事業、歴史の論理を思い浮かべます。「この人はAといってたのにBをしたのはなぜだろう。根本的な指針になっている思考Cは何か」「この事業はA戦略によって儲かると思ったのに儲からなかったのはなぜか」「史実Aが起きた原因は史実Bと言われているが正直納得できない。より詳しく過程を調べてみよう」

あくまで個人的な考え方ですが、お役に立てれば幸いです。

11.次にチャレンジしたいこと、取得したい資格

二級(数学2B;高校二年生)と準一級(数学3C;高校三年生)の準備を始めるのはもちろんですが、同じ知識で応用する力そのものを伸ばすべく、青チャートの数学1Aも初めていきたいと思っています。学生時代にも使っていましたが、やはり解法の暗記にこだわり、解く練習が足りなかったので、今回は解くことを中心にしつつ、今回うまくいった「解き方の抽象化」をやっていきたいと思います。難解になるにつれて、理解や習得もキツくなると思いますが、解く楽しさを忘れず、レベルアップしていきたいと思います。

参加申込みはこちら!

参加をご希望の方は下記のリンク先からお申込み下さい。

東京自習会の公式ラインアカウントに繋がりますので、友達追加後に【参加希望】とご連絡下さい。

▼こちらからご連絡下さい!

https://lin.ee/dZqLgaE

ご質問やご相談も公式ラインで受け付けていますので、お気軽にお問合せ下さい!

あなたのご参加お待ちしています(^▽^)/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?