『うしおととら』と『鬼滅の刃』が謳う、太陽と共に戦うことの意味

私には、命を救ってくれた漫画がある。

「オススメの漫画は?」と問われれば、それこそ絞りきれないくらいたくさんあるけれど、「自分を構成している漫画を1つだけ教えてください。」と問われれば、私は迷うことなくこう答える。

『うしおととら』と。

それは、1人の少年と1匹の妖怪の、心の旅路の物語だ。

十代の頃、もう本当に何度繰り返し読んだかわからない。

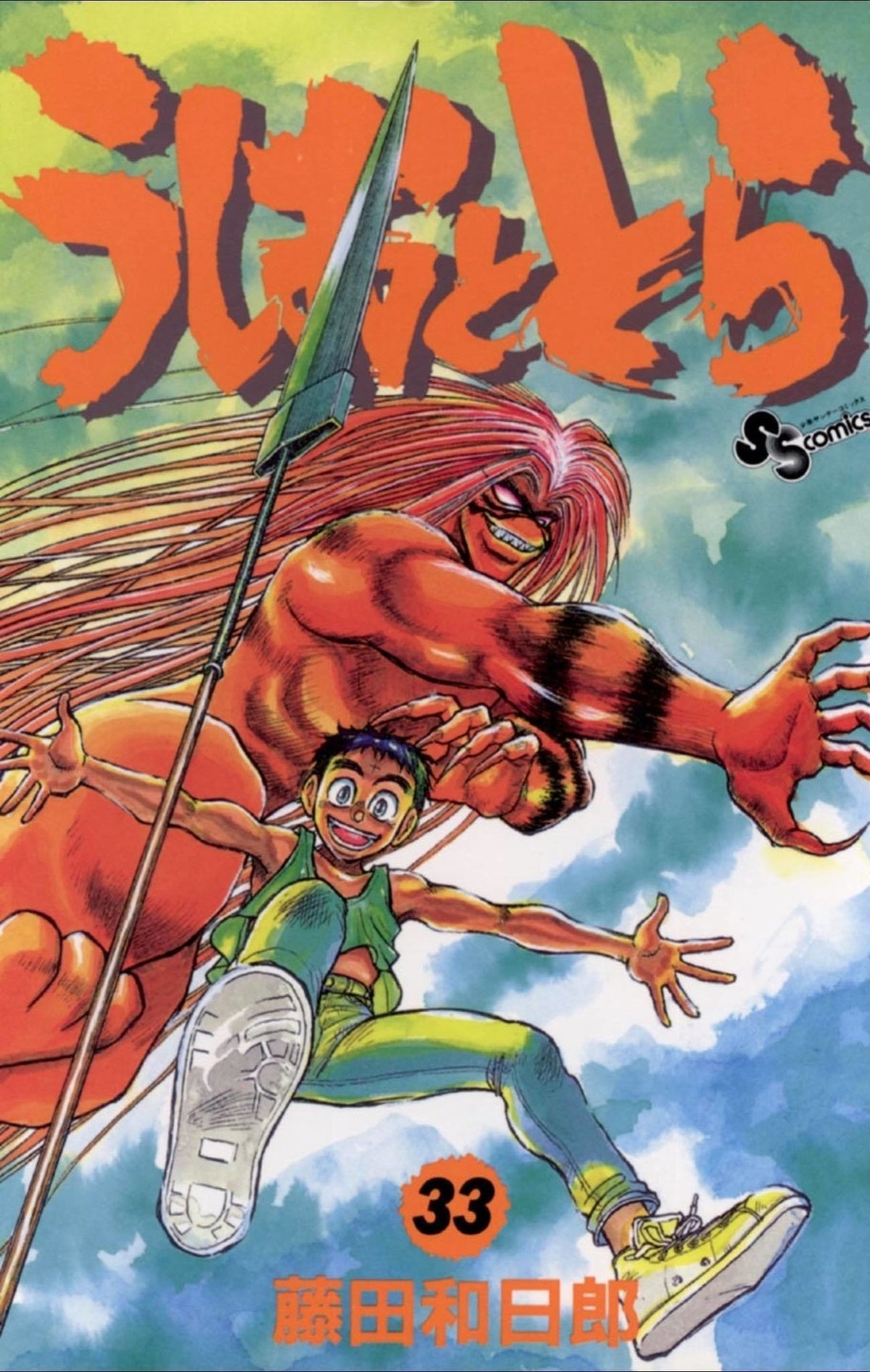

二十代以降も、何度数々の名シーンを思い出したかわからないし、何度心を震わせたかわからない。単行本1巻に手をつけたが最後、例外なく33巻(と外伝)まで一気読みせずにはいられない(そして例外なく毎回涙ぐむ)。

そのエンドレスには理由がないと思っていた。

ただただ『うしおととら』に文字通り命を救われたと感じていて、そこにはどれだけ称賛してもし足りないくらいの深い恩義があるだけだった。

そう、『鬼滅の刃』を読むまでは。

『うしおととら』と『鬼滅の刃』。「願い」を描いた二つの物語

『鬼滅の刃』を読んでいる最中から徐々に感じ始め、そして最終話を読み終わった今だからこそわかったことがある。

それは、『うしおととら』と『鬼滅の刃』という二つの作品が、数々の共通点を持つ(この点自体、表立って言及しているものを見たことがないけれど)というだけでなく、容易には言葉で表現し得ない次元で深く結びついていて、しかも両作品とも、私が(そして、おそらくは多くの人が)心を震わさずにはいられない、とある共通の「願い」を描いた物語だったということだ。

ここからは、両者に似ている点があるだとか、鬼滅ロスの人は『うしおととら』を読むといいよだとか、単にそういう話がしたいわけではない。この二つの作品がそれぞれ、蒼月潮、竈門炭治郎という主人公の心の在り様を通して、「より善く生きる」ことの意味、価値を漫画という手法で描き切ったものであるということを、何とかお伝えしたい。

『うしおととら』との共通点を感じながら『鬼滅の刃』を読んでいてふと気がついたのは、私が心を震わさずにはいられない物語には共通点があるということだった。

それは、人が世代を超えて人以外の何かに立ち向かい、願いのバトンを繋いでいくという物語であるということだ。

無限の理不尽に立ち向かう人間の力

まさに『うしおととら』に、こういう台詞がある。

おの…れえ…あそこかァ…白面…

また…別の国の無辜(むこ)の民を殺すつもりか…

オレの村を焼いたように……

獣の槍よ…オレはもう…おまえを使えない…

だが追ってゆけ…オレの代では白面は倒せなかった…が……

次…その次の代では倒せるやも知れぬ…

そしてその時は…オレも戦うぞ。

これ以上、白面の者に泣く者が出ぬように…

みんなが楽しく暮らせるように…

※『うしおととら』31巻173-174頁より引用

どこから生まれ、何のために存在しているのかは不明。ただただ命を蹂躙するという悲劇を生み出し続ける、人ならざるもの。

そんな理不尽極まりない存在というのは、私たちのリアルな世界に目を向ければ、何も白面の者や鬼舞辻無惨のような、異形のものとは限らない。

それは自然災害かもしれないし、未知のウィルスかもしれない(あるいは、迫りくる隕石や宇宙からの脅威かもしれない)。

打ち勝つための正解なんて誰にもわからない、そもそも正解があるのかどうかすらわからない、「無限」とも区別がつかない理不尽そのものを目の前にして、人が、誰かを想い、愛する気持ちを糧に、一瞬の灯火とも思えるその命を繋いで重ねて、いわば「有限」を何とか紡いでようやく到達し得た、凝縮されたその一瞬が、「無限」を突破していく。

その瞬間、その物語の中の一つのピースに過ぎなかった、でも、間違いなく願いのバトンを繋いできた全てのキャラクタたちが全力で、そして、その物語を追体験してきた私自身が心の底から、「無限」の理不尽に向かってこう叫ばずにはいられなくなる。

人間を舐めるな、願いのバトンを見くびるな、と。

出会いを通して人の心を照らし出す二人の主人公

人間はこれまで、自分たち自身に起因する危機はもちろん、数多くの人為に拠らざる危機にも直面してきた。

その度に先人たちは、智恵という名のバトンを引き継ぎ、目の前の危機を何とか乗り越え、未来に願いを託してきた。

私たちと同じ悲劇を、どうか未来の子どもたちが味わうことのないように、と。

『うしおととら』と『鬼滅の刃』は共に、そんな願いが幾重にも重なった物語だ。

そして、有限の願いが「無限」を突破するというその奇跡は、超人的な力をもって課題を解決する者でも、新しい価値観を創造する者でもない、「より善く生きよう」とする心の持ち主だけが、無数の出会いの果てに辛うじて成し遂げることができるのだという、そんな旅路の物語だ。

蒼月潮も、竈門炭治郎も、「異形」を連れて旅路を歩む。

彼らは戸惑い、泣き、憤るが、「より善く生きる」ことからは、決してブレない。彼らにとっての「より善く生きる」とは、感性を豊かにし、自らの内なる声に従うということ。

そうした彼らの心は、触れた者たちを触れたそばから変えていく。

本来の役割に気づかせ、強くしていく。

同時に、ある者は匠の技を通じて想いを受け取り、またある者は家族の仇を討つという悲願を自分の身体に織り込む。

他方で、白面の者も、鬼舞辻無惨も、陰そのものという存在だからこそ、陽と、陽が連れてくる全てのものを、怖れている(それは、陽にはなりきれなかった者や、陰に徹さざるを得なかった者らも同様に)。

我が何のために存在しているのか。それが彼らにはわからない。

陰であるが故に、自らの存在意義自体に執着し、だからこそ、死を怖れている。ただひたすらに陽に憧れ、最後には、陽として生まれたかったと願ってしまう。

赤ん坊になってまで。

つまりは、『うしおととら』と『鬼滅の刃』は共に、陽の存在と陰の存在を巡る物語であるとも言える。

陰と陽。老子の言葉。太陽を背負う意味。

これを言葉にしている先人(哲学者)がいるので、その人の言葉(の現代語訳)をいくつか、いわば願いのバトンとして、ここで紹介しておきたい。

その人はただ、「老子」とだけ、呼ばれている。

彼の言葉として残されているもののうち、特に、以下に引用した部分は、竈門炭治郎の生き方そのものと重なる。

最高の善は、水に似ている。

水は、万物に利益を与えつつ、また静かであり、多くの人が嫌がる低い場所にいる。

これが神意にかなった合理的なあり方、すなわち『道』である。

※『老子の教え あるがままに生きる』(安冨歩/ディスカヴァー・トゥエンティワン)39-40pより引用

『道』の作用は、尖った心をやわらかくし、縺れた関係を解きほぐし、光を調和させ、汚れを清める。

深い水のように湛湛としており、その源から発して、常にここにある。

※同30-31pより引用

人がよく生きるのは、簡単なことだ。それには、感性を豊かにすればよい。

身体を通じてものごとを感じれば、自分がどうすれば良いか、自分がどのようになればよいか、ただちにわかる。

※同32-33pより引用

自らの内なる声に従い、『忠』を守って生きるにまさるものはない。

忠とは、自分自身の心の真ん中にいる、ということだ。

※同34-35pより引用

蒼月潮も、竈門炭治郎も、どんな苦難の中でも、絶望的に思える旅路においてでさえ、陰に落ちることはなかった。

彼ら自身の心の在り様と、旅路で出会った全ての者たちの願いが、彼らを陽の世界に繋ぎとめ、引き上げたから。

それこそがまさに、彼らがより善く生き、太陽(日輪)と共に戦ってきたことの証ではなかったか。

※『うしおととら』(藤田和日郎/小学館)33巻より引用

『うしおととら』と『鬼滅の刃』は謳う。

正解がわからない世界に生きているからこそ、私たちは、より善く生きるべきなのだ、と。

WRITTEN by 小野田 峻(小野田髙砂法律事務所/代表弁護士)

※東京マンガレビュアーズのTwitterはコチラ