短編-そうだったねと呟いて(四六時中辛五里霧中)-

第一回

カムイ与謝五朗が手にしたのは筑前煮しかよそうことのできないお茶碗だった。

ミドリ館二郎の頭にかぶさったのはイチジクで出来たヘアバンドだった

マドロミ喜三太の心には上記の2人が住んでいる。

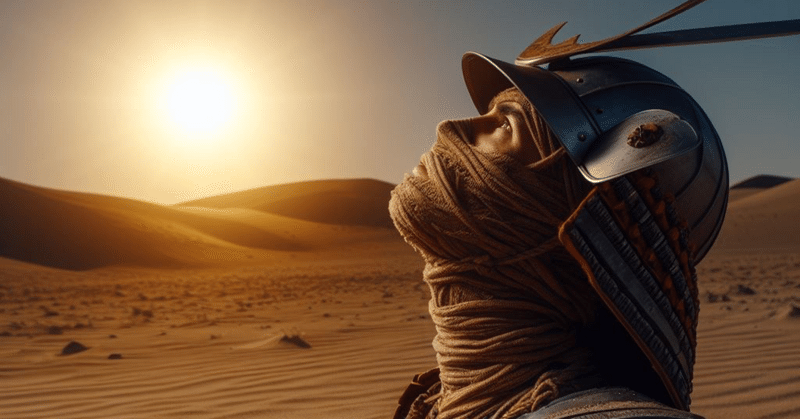

昔、みんな倒れた戦があって、その時に死骸の山に埋もれて天を睨んでいたのが喜三太だった。

その頃から10年以上が経ち、なんとか死骸の山から抜け出た彼は

西に聳え立つ福祉山を超えて一欠片砂漠の砂の中に潜り込んだのだった。

-今日は何をしよう-

そう考えながら

-どうやって何にもしないで過ごそうか-

そうぼんやりと考えているカムイは取手のついた消毒薬をただ胸に塗り込んでいて、

それなのにミドリはあっけらかんとしていた。

砂で出来た煙草をいつものように、

喜三太は口にくわえ、指パッチンで火をつけようとしたが、指を擦るたびにそんなことは出来ないと実感し、背筋がゾクゾクする快感を止められないでいる。

お天道様に照らされた表面の砂はキラキラと海の如く輝いていて、

はるか遠くには蜃気楼がみえることから、どうやらかなり暑い様子が伺える。

喜三太はいつになったら砂から這い出て、つがいを見つける旅にでるのだろうか。

せっかくの一生を棒に振るも振らないも、それは彼らの選択だから一向に構わないのだが、それにしても退屈なのは私である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?