『用心棒』VS.『荒野の用心棒』

黒澤明監督の映画『用心棒』('61)と、それをリメイクしたセルジオ・レオーネ監督の映画『荒野の用心棒』('64)です。後者は、最近日本でドル三部作として、『夕陽のガンマン』('65)、『続夕陽のガンマン』('66)とともにリバイバル公開されました。(見出し画像は、『用心棒』初公開時のパンフレット表紙及び『荒野の用心棒』初公開時のポスターよりコラージュ)

1.そっくりの内容

『用心棒』と『荒野の用心棒』。リメイクなので、ストーリーが似るのは当然なのですが、「似ている」というより、ほとんど「同じ」です。

主人公の流れ者(三船敏郎、クリント・イーストウッド)が、ある集落にやってきます。その集落では、二つの家が集落を縄張りにしようと、争っています。腕の立つ流れ者は、一方の家に用心棒として雇うよう売り込み、相手への攻撃をけしかけます。対立が下火になると見るや、一方に妾として囲われている女をもう一方に奪わせたり、また逆の家に敵方の主人の息子を捕えさせたりと、対立を煽ります。しかし、流れ者は裏切りがばれてリンチにあい監禁されます。彼は命からがら脱出するのですが、それが火種になって一方の家が完全に焼き討ちにされます。そこに、流れ者が戻ってきて、残った一家を壊滅させ、集落に平和が訪れます。

ざっとこんな感じです。細かく言うと、『用心棒』では、当初流れ者を用心棒として雇わなかった一家が勝つのに対し、『荒野の用心棒』では雇った方が勝ちます。また、『荒野の用心棒』では、一家が軍隊の金塊を強奪するくだり、主人公の流れ者がその金塊を盗もうとするくだりが追加されています。

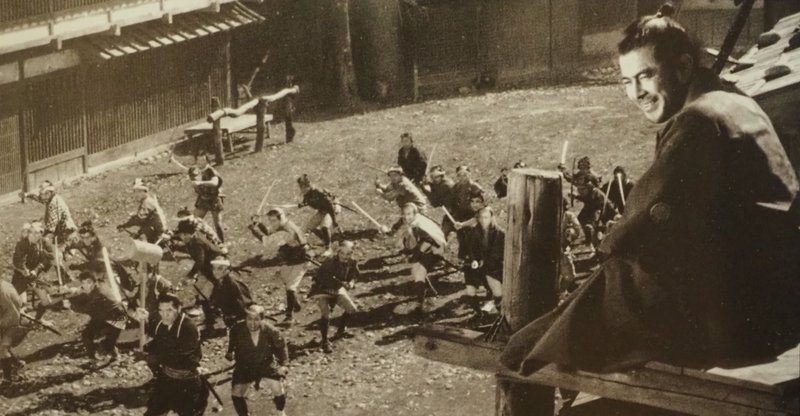

(画像は、『用心棒』DVD特典ブックレットより引用。以下同。)

最後に残った一家の方に腕の立つ男(仲代達也、ジャン・マリア・ボロンテ)がいて、流れ者とその男との対決がクライマックスになります。ここで、『用心棒』では刀と拳銃の対決、『荒野の用心棒』では拳銃とライフルの対決になります。『用心棒』では、意外とあっさりと決着がつきますが、『荒野の用心棒』では、じっくり時間をとって二人の決闘を見せます。

ストーリーがほぼ同じなので、あとはそれをどう料理するかということで違いがでてきます。ちなみに、『荒野の用心棒』は『用心棒』を製作した東宝に無許可で製作されたため、当然ながら訴訟ざたになりました。詳細は割愛しますが、ここまでストーリーがそっくりでバレないと思ったのでしょうか?

2.単純明快なストーリー

まず、単純明快なストーリー。平和に暮らそうとする住民たちを犠牲にして抗争に明け暮れるヤクザもの同士を戦わせ、双方を壊滅させるという、この胸のすくストーリーを最初に考えた『用心棒』は素晴らしと思います。

刀一本で着の身着のままの浪人(桑畑三十郎と名乗る)が、一人でこれを成し遂げるのです。ふらっと来て、悪人をすべて退治し、何人かの普通の人々を幸せにして、去っていく。用心棒として手に入れた50両は、逃がした妾とその家族に持たせ、彼が手にしたのは、その間の飯、酒、寝床だけです。

黒澤明は、西部劇的な活劇を想定してこの映画を構想したそうです。自身の『七人の侍』('54)が『荒野の七人』('60)で西部劇としてハリウッドでリメイクされたことも当然に意識していたでしょう(そもそも、『七人の侍』も西部劇的ですよね)。ただ、『七人の侍』では、侍たちの人生や村人たちの置かれた状況、時代背景などが丁寧に描かれ、村の地理的状況などを踏まえた作戦立案、人間関係、友情、信頼、恋愛など、様々な要素が織り込まれていましたが、それに比べて『用心棒』では非常にシンプルです。

主人公の三十郎が何者なのか一切の説明はありません。仲代演じる男のリボルバーの拳銃はどこから来たのか、全くわかりません。東野英治郎演じる宿屋(めし屋?)のおやじが三十郎を助けるのですが、普段はこの人、誰を相手に商売しているのでしょう。集落もとても小さく、そもそもここで縄張り争いをする価値なんかあるのでしょうか。などなど。いや、そんな理屈を抜きにして、単純に楽しもう。そういうことなのでしょう。

集落の地理的状況もわかりやすいです(小さいだけに)。集落の真ん中に広場のような大きな道が通っていて、その一方のつきあたりにある一家と、もう一方のつきあたりにある一家が対立しています。浪人は、その真ん中にある宿屋に泊まり、時々そばにある火の見やぐらに登って、両家の対立を眺めます。カメラも上に登り、その構図をわかりやすく見せてくれるため、すっきりします。

それに加え、三船敏郎の存在感、迫力。当時40歳前後だったようですが、その貫禄は素晴らしく、また刀さばきの素早さ。その魅力がいかんなく発揮されています。

3.二番煎じはオリジナルにかなわない?

このようにわかりやすく、楽しめる単純なストーリーを生み出したことが、何と言っても『用心棒』の素晴らしさです。また、オリジナルとリメイクを比較するような時、最初に作られた方に軍配を上げるのが常道なのでしょう。「やっぱり二番煎じはオリジナルにはかなわない」という具合に。

ただ、私としては、繰り返し観たくなるのは、実は圧倒的に『荒野の用心棒』だと思っています。

イタリアのセルジオ・レオーネ監督は、『用心棒』の単純明快なストーリーはそのままに、全く新しいタイプの西部劇を作り出しました。エンニオ・モリコーネの軽快で疾走感のある音楽は、冒頭のシルエット・アニメーションとともに、私たちをグっと引き込みます。そして全編をとおして、映像と音楽の組み合わせは、シンプルなストーリーを最高のバランスで引き立てます。何回観ても楽しめる。心躍らされる。カタルシスを感じる。『荒野の用心棒』にはそんな魅力があります。

長い間、西部劇といえばアメリカ映画のお家芸でした。そこにイタリアから果敢に切り込んでいったのが、『荒野の用心棒』だったわけです。それまでもドイツなどで若干西部劇はつくられていたようですし、イタリアでも若干の例はあるようですが、後にマカロニ・ウェスタン(英語圏ではスパゲティ・ウェスタン)と呼ばれるようになるイタリア製西部劇の一大ブームを築いたのが『荒野の用心棒』でした。

それまでの西部劇と言えば、雄大でフロンティア・スピリットにあふれ、勧善懲悪を旨としていました。見方によれば、それは緩慢で自己陶酔的なものでした。そこに、卓越したガンさばきとともに、スピードとリズムをもたらし、西部劇に全く新しい景色をもたらしたのです。

その後のマカロニ・ウェスタンでは、残酷さを売りにするものが多く登場しますが、セルジオ・レオーネ監督の作品では、リンチの場面以外はそれほどひどい場面は出てこず、そこにも好感が持てます。

撮影当時まだ30代前半だったクリント・イーストウッドも、あご髭のおかげで、そこそこの貫禄に見えます。また、ある程度の若さは、機敏なガンさばきにかえって説得力を与えます。この役は、イーストウッドに決まる前、ヘンリー・フォンダやチャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーンらにもオファーされたそうですが、諸事情で実現せず、イーストウッドになったのはむしろ幸運でした(フォンダ、ブロンソン、コバーンはその後数年のうちにレオーネの別の映画に出演することになります)。

『用心棒』は数年に1回観て楽しめる。『荒野の用心棒』は毎年1回観ても楽しめる。そんな感じでしょうか。

アメリカ製の伝統的西部劇をモチーフにして生み出された『用心棒』が、イタリアで盗作さながらにリメイクされ、それが全く新しい西部劇を生み出すことになるという、皮肉な状況になったわけです。さらにこのマカロニ・ウェスタンのスタイルは、日本にも「逆輸入」され、子連れ狼シリーズなどに影響を及ぼし、時代劇に還流されていくという面白い現象も見られました。

よろしければ、以下もどうぞ。『荒野の用心棒』で決定的に重要な要素となったエンニオ・モリコーネの音楽について書いています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?