宮崎県の生物多様性:地域戦略・保全利用を考える

九州山地、祖母傾山系、霧島山系、それらから発する耳川、五ヶ瀬川、一ツ瀬川、大淀川、清武川、日向灘沿岸の宮崎平野、リアス式海岸や砂浜海岸など、宮崎の環境は多様です。このような、環境の複雑さが、宮崎の生物多様性を形作っています。

はじめに

生物多様性の保全や利用を考える場合、どのような生き物が、どこに分布しているのかを把握することが、第一ステップになります。地域の住民の皆さんも、自分たちの周辺に、どのような生き物が暮らしているのかを知ることができれば、生物多様性への親しみや、理解も深まるでしょう。このような意図から、日本の地方自治体(47都道府県)の生物多様性の特徴を可視化して、保全利用に関わる科学情報を普及させていくことにしました。

この記事では、宮崎県の生物多様性の保全利用計画に関する分析結果をお知らせしていきます。新たな分析結果が出力でき次第、随時その内容も加えて、この記事自体を更新していくつもりです。この解説は、日本の生物多様性地図化ウエブサイト(保全カードシステム)と連動させて情報提供しています。生物多様性の様々な地図情報(レイヤー)を、チャンネルを切り替えて閲覧できますので、以下サイトをご覧ください。

宮崎県の生物多様性を特徴づける環境条件

宮崎は日向灘に面しているため、太平洋の黒潮の影響で、最終氷期から現世に至るまで温暖で安定した気候環境が維持されてきました。

そして宮崎は山岳地域です。熊本県境の九州山地には国見岳(1739m)や市房山(1721m)、大分県境の祖母山(1756m)や傾山(1605m)、大崩山(1643m)、鹿児島県境の霧島火山には韓国岳(1700m)、夷守岳(1344m)、新燃岳(1421m)、高千穂峰(1574m)があります。宮崎県の内陸も、九州山地、祖母傾山系、霧島山系、鰐塚山(南那珂山地・日南山地)から連なった山腹と丘陵が広がっています。

これらの山地の高標高域には日本南限のブナ林、低地の丘陵部にかけては常緑性の照葉樹林が分布しており、多様な植生を見ることできます。

霧島山系と九州山地の間には小林盆地、霧島山系と鰐塚山地の間には都城盆地があります。また霧島山系には大浪池や御池のような火山湖も多いです。霧島山系は日本でも有数の多雨地帯で、年間降水量は4500mm以上になり、モミやツガが優占する暖温帯性の針葉樹林が分布しています。

そして、九州山地、祖母傾山系、霧島山系などに端を発する耳川、五ヶ瀬川、一ツ瀬川、大淀川、清武川などの中下流域から日向灘沿岸には宮崎平野が分布している。沿岸の地形も多様で、北部や南部は沈水海岸(リアス式海岸)で入江や岬が多く、中部は砂浜海岸が分布しています。

以上のような、環境の複雑さが、宮崎県の生物多様性を特徴づけています。

それでは、宮崎県の生物多様性(植物・動物の種数)の地図を見てみましょう。

生物多様性の可視化:種数地図

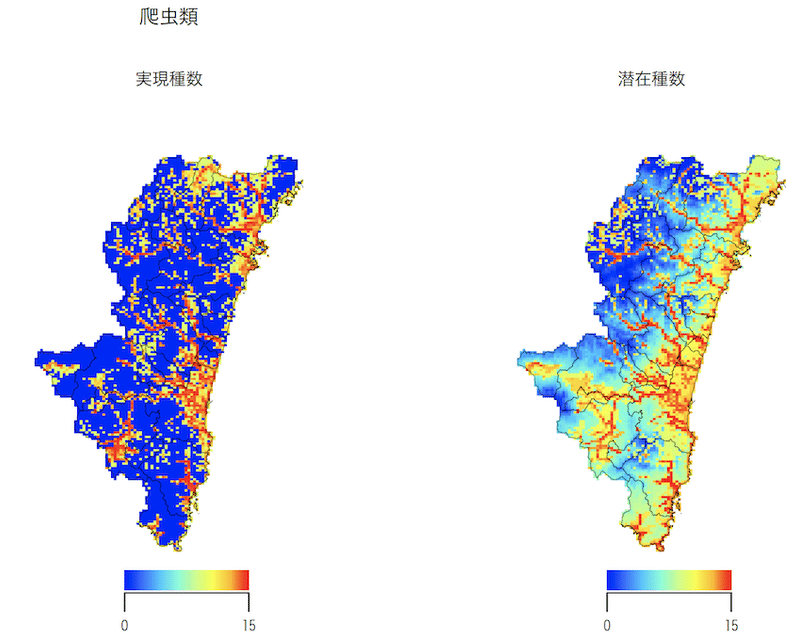

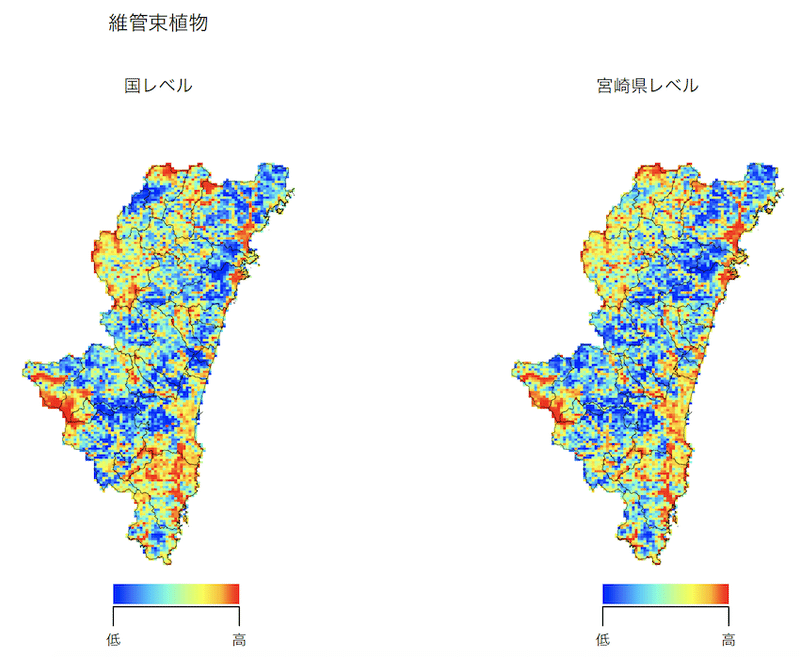

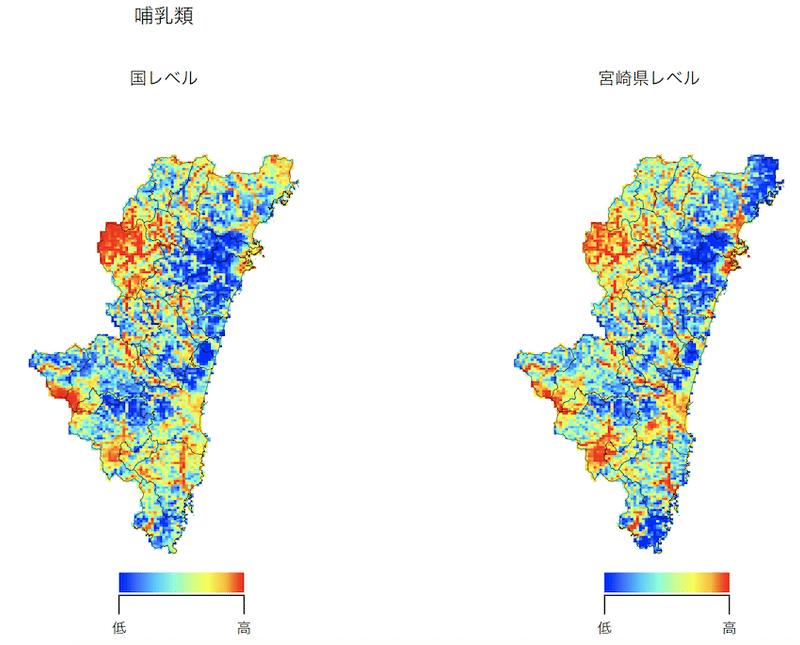

生物種の分布予測を元にして、種数を1kmスケールのメッシュごとに数え上げて、地図化した結果を以下に紹介します。赤色のメッシュは種数が多い地域です。

宮崎県の維管束植物(木本・草本・シダ)の種数が潜在的に豊かな地域は、霧島山系とその周辺地域、九州山地、祖母山、および、それらの山地に端を発する河川流域、耳川(日向市)、五ヶ瀬川(延岡市)、一ツ瀬川(西都市)などです。

土地利用によって、植物種数のパターンが複雑になっていることもわかります。例えば、低地や中山間部など人為活動が活発な地域・流域では、植物種数の豊かな場所がパッチ状になっています。

土地利用の変化が日本の生物多様性に与えた影響については以下の記事をご覧ください。分析方法と日本全体の傾向がわかります。

哺乳類の種数が潜在的に豊かな地域は、九州山地と祖母山の山岳地域、霧島山系などです。土地利用によって、哺乳類の種数が豊かな地域が減少して(青色地域が増加して)パッチ状になっていることがわかります。

鳥類の種数が潜在的に豊かな地域は、太平洋岸の低地(特に宮崎平野)と河川流域です。また、霧島山系から小林盆地や都城盆地にかけての地域、祖母山から九州山地も鳥類の種数が豊かです。土地利用によって、祖母山から九州山地の鳥類の種数の豊かな地域が縮小して、種数の豊かな場所がパッチ状になっています。

爬虫類の種数が潜在的に豊かな地域は太平洋岸の低地(宮崎平野)と河川流域です。土地利用によって、爬虫類の分布適地が全体的に縮小して、種数の豊かな地域が小さなパッチ状になっていることがわかります。

両生類の種数が潜在的に豊かな地域は、祖母山の山腹や九州山地です。また県中南部の平野部も、両生類の種数が豊かです。土地利用によって、両生類の種数の豊かな地域が分断・縮小して(青色地域が増加して)、種数の豊かな場所が小さなパッチ状になっていることがわかります。

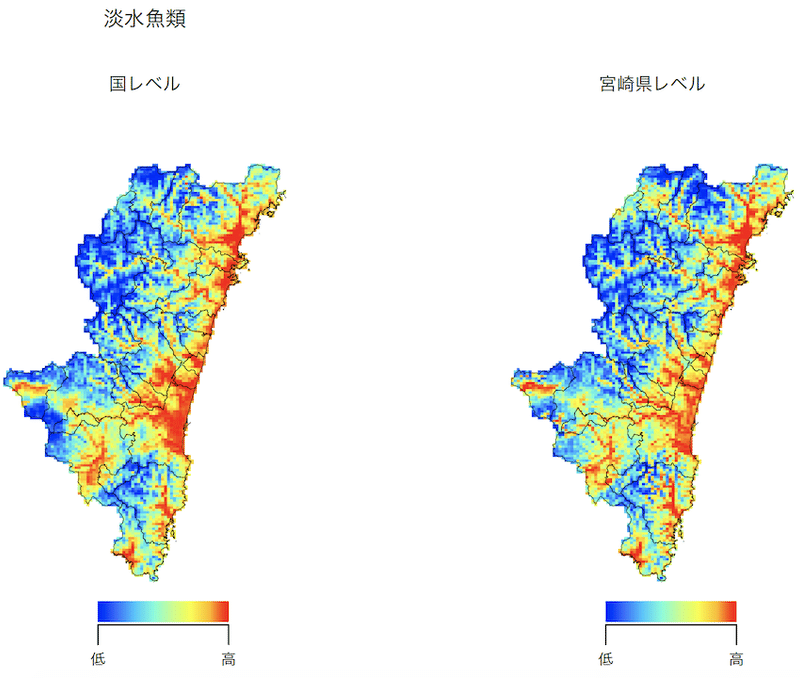

淡水魚類の種数が潜在的に豊かな地域は、日向灘(太平洋)に注ぐ河川です。特に、宮崎平野の大淀川や清武川の流域は、淡水魚の種数が豊かです。また、県北部の耳川(日向市)、五ヶ瀬川(延岡市)、一ツ瀬川(西都市)、県南部(日南市)の広渡川、酒谷川なども、淡水魚の種数が豊かです。

生物多様性の保全重要地域を特定する方法

生物多様性の保全重要地域はどこですか?と聞かれたら、多くの人は「生物の種類数が豊かな地域」と答えるかもしれません。その解答は、ある意味正しいのですが、他にもいろいろと考える要素があります。

生き物のレア度:希少性

例えば、生物の種数は少なくても、他の場所には存在しない、そこだけに分布する生き物(固有な生物種)がいたら、そこは、生物多様性を保全する上で、かけがえのない場所と言えます。

つまり、保全重要地域を特定する場合、生物の分布情報を基にして、レアな=希少な生き物が、どれくらい分布しているのかを定量する必要があります。

保全政策上の重要生物:絶滅危惧種

また、生き物の種類によっては、絶滅が危惧されている種もいます。そのような生物はレッドリスト種に指定されて、重点的な保全施策が図られています。したがって、絶滅危惧種が分布しているかどうかも、かけがえのない場所を特定する上で考慮する必要があります。宮崎県では2000年に宮崎県版レッドデータブックを取りまとめて以来、希少種の調査をもとに、2007年、2010年、2015年度にレッドリストの改訂を行なっています。

生物の機能:人間社会にとっての生物の価値(生態系サービス)

さらに、生き物は様々な機能を持っていて、私たちは生物を資源として利用し、生物多様性や生態系サービスの恩恵に浴しています。したがって、それぞれの生き物が持っている価値も、かけがえのない場所を特定する上で重要な情報になります。

しかし、ここでもう一つ問題があります。それは私たち人間社会の都合です。

地域社会の経済活動

例えば、市街地や農地のように経済活動が活発な土地区画は、宮崎県の地域社会の持続的発展のために重要なエリアです。つまり、私たち人間にとって重要な土地区画を維持しつつ、生物多様性を保全して、両者のバランスをうまく調整する必要があります。

そこで、宮崎県内の1km x 1km土地区画メッシュ全ての、人口・道路密度・市街地・農地など社会経済に関するデータも整備します。

これによって、地域社会の経済活動が活発なエリア(特に人口密度の高い土地区画)を避けつつ、生物多様性を保全する上で、かけがえのない場所はどこか?を探索することができます。

具体的には、宮崎県を1km x 1kmの土地区画メッシュに分割して、それぞれのメッシュに、どれくらいレアな生き物がいるのか、どれくらい絶滅危惧種がいるのか、どれくらい価値ある生物がいるのかを定量して、場合によっては、利害関係者の要望を元に、例えば地域社会の経済活動が活発なエリア(特に人口密度の高い土地区画)を考慮しつつ、生物多様性を保全・利用する上で、どのメッシュがどれくらい重要なのかを順位付けします。

これは、生物多様性の空間的保全優先地域の順位付け分析と呼ばれます。

宮崎県の生物多様性の保全重要地域

維管束植物(木本・草本・シダ植物)と脊椎動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類)を統合して、生き物の種ごとの希少性・レッドリストランク・有用性などを考慮して、宮崎県の生物多様性保全の重要地域を順位づけした結果が以下の地図です。

注)土地区画の社会経済的価値も組み込んだ分析結果は今後公開予定です。

日本全体の生物多様性保全の観点からみた重要地域は、九州山地(国見岳から市房山にかけて)、祖母山、霧島山系の山地域、県南部の鰐塚山、宮崎平野と大淀川の流域、一ツ瀬川、耳川(上流域に当たる椎葉村)、五ヶ瀬川の流域です。また、宮崎県レベルでみると、以上の地域に加えて、日向灘(太平洋)沿岸域の生物多様性の保全重要度が相対的に高くなります。

以上は植物と脊椎動物の地図情報を統合して、全生物分類群を包括して保全優先地域をスコアリングした結果でした。

次に、それぞれの生物毎に保全重要地域を見てみましょう。

国レベルあるいは宮崎県レベルで見ても、維管束植物(木本・草本・シダ)の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する場合、祖母山、傾山、大崩山、九州山地(国見岳から市房山にかけて)、霧島山系が重要地域です。また、鰐塚山の保全重要度も高いです。さらに、五ヶ瀬川や大淀川の流域の保全重要度も高いです。

哺乳類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する場合、九州山地(国見岳から市房山の脊梁から東側の椎葉村にかけての山腹)や霧島山系などが特に保全重要です。また、祖母傾山地や鰐塚山にも、保全重要地域がパッチ状に分布しています。宮崎県レベルで見た場合、都城の盆地から宮崎平野にいたる大淀川流域も哺乳類保全の重要地域です。

鳥類の種多様性を保全して、種の絶滅率を最小化する場合、太平洋岸の沿岸域、および、宮崎平野とその河川流域、都城盆地です。また、九州山地と祖母傾山や大崩山も鳥類の保全重要地域です。

爬虫類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する場合、太平洋沿岸から内陸の低地、および、九州山地、祖母傾山、霧島山系に端を発する河川沿いが重要地域です

両生類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する場合、祖母山、傾山や大崩山にいたる山腹、九州山地(国見岳から市房山の脊梁から東部にかけての山腹)が重要地域です。また都城盆地から鰐塚山地にかけての地域も保全重要地域です。

淡水魚類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する場合、宮崎平野の大淀川や清武川の流域、県北部の五ヶ瀬川(延岡市)、耳川(日向市)、一ツ瀬川(西都市)が重要地域です。また、県南部(日南市)の広渡川、酒谷川なども、淡水魚の保全重要地域です。

宮崎県レッドデータブック(RDB)事業の検証

宮崎県の生物分布データを用いて、宮崎県RDBにリストされている種の希少性を分析しました。分析の意図と手法については以下の記事を参照してください。

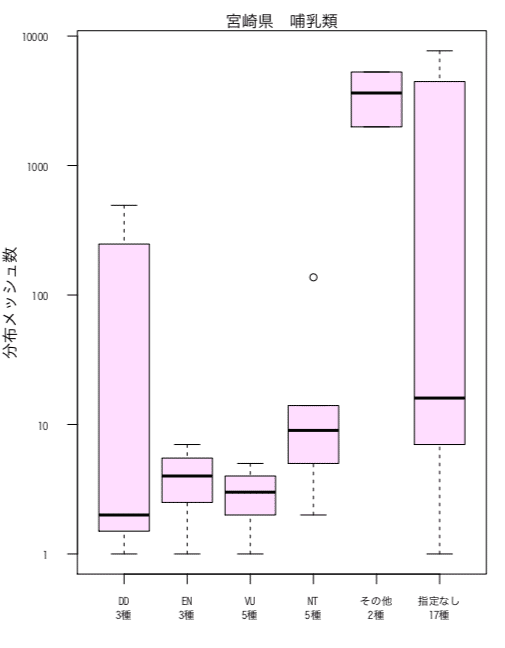

生物分類群ごとにRDBにリストされている種の分布メッシュ数(面積)を定量しました。分布面積の小ささが希少性の度合いになります。

以下の維管束植物を見ると、RDBランクが高いほど(横軸の左のランク、絶滅危惧ⅠA類 CR、絶滅危惧ⅠB類 EN、絶滅危惧Ⅱ類 VU、準絶滅危惧 NT)、縦軸の該当種の分布メッシュ数が少ない傾向があります。植物種の希少性を比較的よく反映したランク付けになっています。ただし、現RDB「指定なし」にも(横軸の右端のランクに)分布面積の小さな希少種が数多く含まれていることがわかります。

図中のRDBランクの略称は、情報不足(DD)、絶滅危惧ⅠA類(CR)、絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、準絶滅危惧(NT)。

以下は、脊椎動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類)のRDBランクです。現RDB「指定なし」にも(横軸の右端のランクに)分布面積の小さな希少種が数多く含まれていることがわかります。また、RDBランク間の希少性の違いが明確でなく、RDBランク付けに関する希少性評価に歪みがあることが推察されます。

図中のRDBランクの略称は、情報不足(DD)、絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、準絶滅危惧(NT)。

図中のRDBランクの略称は、情報不足(DD)、絶滅危惧ⅠA類(CR)、絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、準絶滅危惧(NT)。

図中のRDBランクの略称は、情報不足(DD)、絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、準絶滅危惧(NT)。

図中のRDBランクの略称は、情報不足(DD)、絶滅危惧ⅠB類(EN)、準絶滅危惧(NT)。

図中のRDBランクの略称は、情報不足(DD)、絶滅危惧ⅠA類(CR)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、準絶滅危惧(NT)。

以上のような分析をもとにして、RDBに追加すべき種やランク付けを検討できるでしょう。

本記事の分析結果の関連論文

環境省 環境研究総合推進費プロジェクト 環境変動に対する生物多様性と生態系サービスの応答を考慮した国土の適応的保全計画(4-1802)(代表:久保田康裕)

久保田 康裕, 楠本 聞太郎, 藤沼 潤一, 塩野 貴之 生物多様性の保全科学:システム化保全計画の概念と手法の概要. 日本生態学会誌 67: 267-286.

Lehtomäki J., Kusumoto B., Shiono T., Tanaka T., Kubota Y., Moilanen A. (2018) Spatial conservation prioritization for the East Asian islands: A balanced representation of multitaxon biogeography in a protected area network. Diversity and Distributions 25: 414-429.

Kusumoto B., Shiono T., Konoshima M., Yoshimoto A., Tanaka T., Kubota Y. (2017) How well are biodiversity drivers reflected in protected areas? A representativeness assessment of the geohistorical gradients that shaped endemic flora in Japan. Ecological Research 32: 299-311.

いただいたサポートは、 生物多様性保全の研究成果を社会実装するために、日本各地を訪問してお話させていただく際の交通費に使わせていただきます。