人はなぜ苦しむのか【仏教ひとくち法話】

この内容は、2021年1月26日に開催した「ヘルシーテンプル@オンライン」(お寺の朝会)での法話を文字起こししたものです。

―――

▼動画でもご覧いただけます

ヘルシーテンプル@オンライン。本日も150名程の方にご参加いただいております。幸せを育む法話の時間ということで、ご参加の皆様と幸せや人生について考えたいと思います。

本日は、「人はなぜ苦しむのか」というテーマについて、ご一緒に考えてみたいと思います。

朝の7時台からどんな話をしているのかと思いますけれども。「なぜ人は苦しむのか」という構造を理解しておくと、自分が苦しみの中にある時にも、

物事の見方が随分変わりますし、また苦しみの全てがなくなるとまではいかなくとも、少し楽に考えられることもあります。ですので、苦しみに対しての仏教的な考え方について、ご紹介したいと思います。

「人はなぜ苦しむのか」

皆さん、どう思われますか。皆さん、どういう時に苦しみの感情を抱くでしょうか?

◆苦しみの原因

「なぜ人は苦しむのか?」。仏教的な考え方を申しあげますと、根本的には物事や出来事を自分中心に見て考えしまう性質を我々は持っているから苦しむと考えます。

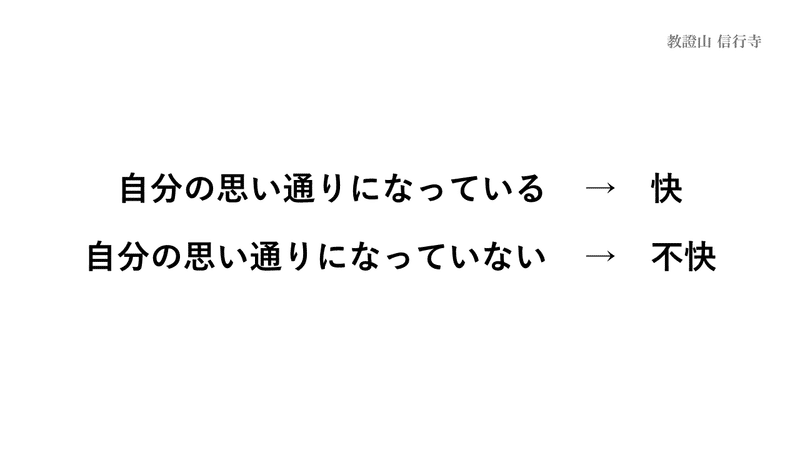

どういうことかというと、我々は、おおよそ自分の思い通りになっていれば、快という心地良い感情を抱き、思い通りになっていなければ、不快という苦しみの感情を抱きます。

ある程度自分の思い通りになっていたり、困っていなければ、苦しくはないですよね。逆に、自分の思い通りにならないことや、都合の都合の悪いことが起これば、苦しくなります。そして、苦しいか苦しくないかの中心は自分であり、思い通りになっているか、なっていないかの中心も自分です。

ですから、「なぜ人は苦しむのか?」といえば、答えの一つは、自分にとって思い通りになっていない時に、人は苦しみの感情を抱くということ。そして根本的には、我々は物事や出来事を自分中心に見て考えてしまう性質をもっているということになります。

仏教では、苦とは苦しみという意味だけでなく、思い通りにならないという意味があります。

◆自分中心にみてしまう

我々がどれくらい自分中心に物事を見て考えているのか、法話のお話から簡単な例で考えてみましょう。

コップに入れたコーヒーをこぼした時、我々は何と言うでしょうか?

こぼれたと言いませんか。でも本当は、自分がこぼしたわけですから、こぼれたじゃなくて、こぼしたと言うのが正しいですね。しかし、我々はコーヒーがこぼれたと言います。

あたかもコップが勝手に倒れたように、コーヒーが自分からこぼれたかのように言います。簡単な例ですけれども、これは物事を自分中心に見ている例ですね。

そして、コーヒーをこぼしたら、我々は不快な感情を抱きます。コーヒーを飲みたかったのに、飲めなくなった。それどころか、掃除までしないといけない。コーヒーが服についたり、コップが割れたりしたら、もう最悪です。今日はついていない日だなんて思ってしまうかもしれません。

ここで申し上げたかったのは、コーヒーがこぼれたといってしまうくらいに、実は我々は当たり前のように色々な物事や出来事を自分中心に見ています。そして、自分の思い通りにならなければ不快の感情を抱いているんですね。

ある程度、都市化や機械化された、利便性と合理性の高い現代を生きる我々は、思い通りにならなければ不快な感情を抱く傾向は強くなっていくように感じられます。

◆自分以外のものに原因を求める

自分の思い通りになっていない時に、我々は不快な感情を抱くだけでなく、自分以外のものにその原因を求めるという性質も持っています。

コップが勝手に倒れたとまでは思わないにしろ、そのコップを倒したのはコップが持ちにくい形をしていたからだとか、そんな持ちにくいコップを家族が買ってきたからだとか、とにかく、自分以外のものに原因を見つけようとする性質を、我々はもっていますね。失敗を自分のせいにしたくないという自分中心の思いをもっています。

そして、さらに不快な感情を膨らませることもあります。

こぼしたコーヒーが服につけば、コーヒーはなんで黒い色をしているんだとか、なんで今日に限って服は白いんだとか。コップが頑丈につくられていないから割れてしまうんだとか、床が硬すぎるから割れたんだとか。そこまでは皆さん思わないですかね(笑)

とにかく、我々は、自分にとって思い通りになっていない時には不快な感情を抱き、自分以外のものにその原因を求める性質があります。そして不快な感情を膨らませて、腹を立てたり、愚痴をはいたりすることもあります。いつも冷静に見つめられるかというとそうでもないですね。

これは、日常の色々なことや、人生においても当てはまることです。あの人があんなことをしたから、こういうことになってしまった。あんなことがなければ、自分はこんな目にあわなくてすんだのに。

そうして、自分以外の何かに原因を求めるということを我々日々おこなっているような気がします。しかし、それでは根本の原因の解決になっていなかったり、自分以外のことは、そもそも思い通りにはならないですし、中々変えられないですから、不満や苦しみが増幅していきます。

自分以外に原因があることも勿論あるので、自分以外にある原因まで自分のせいだと思う必要はありませんが、我々は自分以外のもののせいにするという性質をもっているので気を付けたいですね。

◆なぜ人は苦しむのか

「なぜ人は苦しむのか」

それは、我々はおおよそ自分の思い通りになっていれば、快という心地良い感情を抱き、思い通りになっていなければ、不快という苦しみの感情を抱くということ。

そして根本的には、我々は物事や出来事を自分中心に見て考えてしまう性質をもっており、そのことを原因として苦しみがうまれているということ。

そして、物事を自分中心に見て考えてしまうがゆえに、我々は自分の思い通りになっていない時に、自分以外のものに原因を求める性質があります。

そして、自分以外のことはそもそも思い通りにならないですし、変えることも難しいですから、自分以外のものにばかり原因を求めると、さらに不満や苦しみが増幅してしまいます。

こうした性質や傾向を我々はもっていることを認識することで、見方が随分変わりますし、全ての苦しみを取り払えないにしろ、少しは楽になるということはあるかと思います。

そして、自分がどうにかできる範囲のものは、改善していこうとすることは良いことかと思います。そして、こうした考え方は、他者への思いやりにもなってくるかと思います。

苦しみの中にある時に、幸せに生きていく上での参考になれば幸いです。

【今日の言葉】

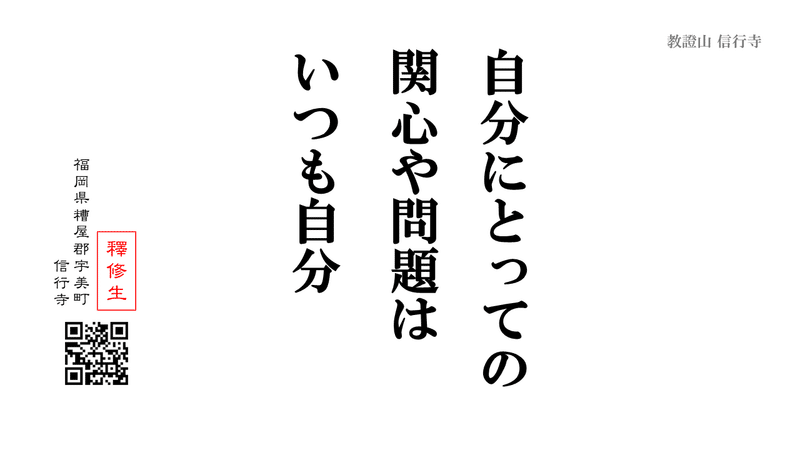

自分にとっての関心や問題はいつも自分

いつもいつも自分を中心においてみてしまう。そのことが我々が苦しみの感情を抱く根本的な原因になっているとお釈迦様は考え、それをどうすればいいのかということと、安穏、安楽な生き方へといざなう道を様々に説かれました。

それが、各宗派が大切にしているお経ともいえるものかと思います。

幸せを育む法話の時間ということで、本日は「人はなぜ苦しむのか」について、お話をさせていただきました。この後、今日の話から感じることや思ったことなどについて、対話をしてまいりたいと思います。

―――

最後までご覧いただきありがとうございます。

合掌

福岡県糟屋郡宇美町 信行寺(浄土真宗本願寺派)

神崎修生

▼仏教ひとくち法話

___

更新情報は各種SNSにて配信しておりますので、宜しければ是非、「フォロー」いただけますと幸いです。

▼各種SNS

https://linktr.ee/shuseikanzaki

▼ブログマガジン購読

https://note.com/theterakoya/m/m98d7269f59de

購読者限定のブログマガジン「神崎修生の仏教部屋」では、さらに味わい深い仏教やお寺の内容を記しています。ご関心がある方は、是非ご購読ください。

いただいた浄財は、「心豊かに生きる」ことにつながる取り組みに活用させていただきます。