【パレスチナ雑考】人工国家・イスラエルの幼年期の終わり(後編)

膨大な文章となりましたが、これでようやく完結です。

本稿ではイスラエルの法制度にスポットを当ててみます。

未読の方は、ぜひこちらからお願いいたします。

イスラエルが直面する民主主義と民族主義のアンビバレンツ

「民主主義国家」としてのイスラエル

あくまで一般的な認識ではありますが、イスラエルも議会民主制に基づく共和制を採用しており、「西側先進国」の一員として位置付けられています。

「先進国」という言葉そのものについて具体的な定義があるわけではありませんが、「高度な民主主義政治の仕組」「成熟した市民社会」「高い経済及び科学技術の水準」それぞれを米国や欧州の主要国並みに満たしている限り、いわゆる西側先進国に該当すると考えて差し支えないでしょう。

そして、「西側先進国」であることが国際的な信用、いわば「手形」のようなものと言うことが出来ます。

良くも悪くも、同じような事件があっても当事者がこの「手形」を有しているかいないかで、是非を判断する第三者の心象も変わってしまうのが国際社会の現実です。日本国籍を持つ私たちも「手形」を有する者として、その仕組みを享受しているのです。

もっとも、それは前述の「先進国」の社会的基盤の下で暮らしている人たちの価値観を前提にしたものに過ぎません。

先進国の価値観と無縁あるいは望みつつも完全な形で得られていない人たち(いわゆる「グローバルサウス」の人々)から見ても、同じことが言えるのでしょうか?

イスラエルに話を戻しますと、政治システムとして成熟度の高い民主主義の仕組が構築されていることと、それを運用に足るだけの相応の民度が備わっていることも事実です。

しかし、イスラエルの「民主政治」には大きな欠陥があると言わざるを得ません。

直接民主制を採用していながらも保障されている権利がユダヤ人(ユダヤ教信者)とイスラム教徒など非ユダヤ住民との間で著しい格差があり、これがアパルトヘイトと批判される理由にもなっています。ウェストバンクなどの占領地では「有事」ということで戦時法制が適用され、これにより多くのパレスチナ人が裁判も逮捕状もなしに一方的に拘束され著しい人権侵害さえまかり通っているのです。

イスラエル擁護論の中には

「中東の独裁国家にとって民主国家のイスラエルは目障りな存在」

「イスラエルを足掛かりにして中東全域を民主化する」

といった類の主張もありますが、少なくともパレスチナ人が周辺のアラブ諸国民が羨むほどの民主主義と人権の保障を享受できていない限り、アラブ人の目には出来の悪い冗談にしか映らないでしょう。

イスラエルの根幹としての民族主義=シオニズム

なぜ、民主主義国家を標榜していながら、こうした他の民主主義国では見られないようなあからさまな不平等が罷り通っているのでしょうか。

それは、イスラエルが簡単に言えば「ユダヤ人のユダヤ人によるユダヤ人のための国家」という存在意義、いわば民族主義に立脚していることと無縁ではありません。

中編で触れたシオニズムの基本理念であると同時に、裏を返せば「イスラエルは非ユダヤ人のための国ではない」ことも意味するのです。

シオニズム及びイスラエル国家建設の経緯が物語っているように、「ユダヤ人であること」のアイデンティティに国としての求心力を求めざるを得ない側面があるのも事実なのです。

問題は、その求心力のために民主主義や人権をないがしろにする姿勢です。

オスロ合意が事実上頓挫した1990年代後半以降、イスラエル国内では国粋主義的・右翼的な政党が勢力を一貫して伸ばしています。

2018年になって、民族自決権がユダヤ人「のみ」に認められているとし、アラビア語を公用語から外す法律が成立したのも、その延長線上にありました。

民族主義とポピュリズムのハードルを下げる連立内閣制

もともと、現在ネタニヤフ首相が代表を務める右派リクードと90年代の中東和平の推進役であった左派労働党の二大政党制を基盤としていました。しかし、労働党を率いていたイツハク・ラビン首相(当時)がシオニストの青年に暗殺されると急速に党勢を失い、今ではクネセト(国会)においても全120議席数わずか4議席と見る影もありません。(現在では2012年に結党されたイェシュ・アティドが左派最大の受け皿となっています)

一方リクードも当時首相でもあったアリエル・シャロンが離党して2005年に中道政党カディマを立ち上げた影響で失速し、近年では全議席の4分の1をどうにか維持している状況です。そのカディマも2015年以降議席を取れていません。

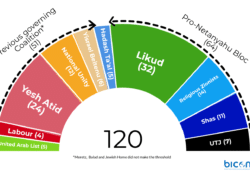

最新(2022年11月総選挙)の議席構成をここで見てみましょう。

最大与党のリクード(32議席)と野党第一党のイェシュ・アティド(24議席)を合わせても過半数に届かず、10議席前後の政党が乱立しているのが見て取れます。

上の表では「親ネタニヤフ」に含まれていませんが、同選挙で1議席から6議席と大きく躍進しているのがユダヤの力(スカイブルー・Otzma Yehudit)です。のちに国家安全保障相として現在のネタニヤフ政権に入閣し、筋金入りの極右と知られるイタマル・ベングビールが党首です。

リクード以外に「親ネタニヤフ」を構成する3つの政党はいずれも宗教保守政党で、新興勢力の宗教党(水色・National Religious Party)を除くと概ね10前後の議席を手堅く確保し続けており、安定した組織票を有していることが窺えます。

総括すると、リクードやイェシュ・アティドのような主力政党でも単独では安定多数を確保できず、林立する中小規模の政党の協力を仰がなければ政権を維持できない状況にあるのです。それゆえ、連立内閣制の宿命的なデメリットですが、議席数の少ない政党が多い政党よりも発言力が増し政策さえ左右してしまう状況にあるのです。

逆に連立与党となる少数政党は、主力政党よりも遥かに少ない票数で政権を動かす力を獲得しうるわけです。実際、ここ20年間でイスラエル国内ではユダヤの力のような右派ポピュリズムやレイシズムが急速に台頭しており、前述のような既存主力政党の退潮が彼らが政治を左右するハードルを大きく下げているのです。

決してネタニヤフ個人を擁護するわけではありませんが、ある意味で10月7日のような暴発は起きるべくして起きた側面も否定できません。

憲法のない国・イスラエル

憲法に代わる「基本法」…何が問題?

もう一つ、イスラエルの政治制度で避けて通れないのが、「基本法」の存在です。

元々イスラエルは憲法を有していません。これはイスラエルが独立を宣言し憲法を制定している最中に第一次中東戦争が勃発したことと、戦後になっても議論をまとめきれなかったことにも起因するのですが、将来憲法を制定するまでの間の暫定的な法律として、国名や政治制度などを規定した基本法が憲法に代わる存在として位置付けられています。

念のためですが、英国(13世紀の「マグナ・カルタ」等が実質的な成文憲法)や近年までのカナダ・ニュージーランド(英国の法規を準用)、サウジアラビア(クルアーンが最高法規+基本法)等の事例もあるため、憲法が無いことそのものが問題ではないことを補足しておきます。

もっとも、基本法そのものは他の法律と特別な扱いとするような規定はありません。

つまり、国会での過半数による決議さえあれば、普通の法律と同様に新たな条文を加えることも改定することも可能ということを意味しますし、基本法と内容が相反する法律が制定されてもそれが直ちに無効となる訳でもないのです。

これは、日本を含むほとんどの立憲国家で憲法が最高法規として位置付けられているのと同時に、改正が厳しく制限されているのと対照的です。

なぜなら、憲法とは算数でいえば「1足す1は2である」のと同様に、国民の権利を定めたり国家の権限を制限したりする基本中の基本を規定するものであり、軽々に改定されると極端な話国家が国民の財産を好き勝手に取り上げたり、殺人さえも堂々と出来るようになったりしかねないからです。

そうなると国民の権利は全く不安定なものとなり、国そのものが壊れかねません。

前述のように、例えばフランスやドイツであれば憲法に定める基本的人権に反するとして絶対に通らないであろうユダヤ人を特権的に取り扱う法律も、国会の過半数さえ押さえていれば容易に成立させられるのです。

更に、ネタニヤフ首相が自身への汚職の追及をかわす目的だけでなく、超正統派の徴兵免除問題などで保守派が元々裁判所を疎ましく思っていたことも相俟って、裁判所の権利を制限するような「司法改革」に着手していたことも、無関係ではありません。

10月7日の大規模襲撃事件が起きたのがその矢先だったのが偶然かどうかは、知る由もありません。

将来の日本を占うイスラエルの今後の行方

安倍晋三元首相が2022年に暗殺されて以来すっかり影を潜めていた改憲論ですが、2024年元日の能登地震を受けてか俄かに再び首をもたげつつあるようです。

安倍氏を筆頭とする改憲勢力が目指したのは、戦争放棄を謳う第9条の改正以上に「緊急事態条項」を制定することでした。

詳細は割愛しますが、災害や戦争など「緊急事態」によって政府が様々な強権的な権限を有するというものでした。

イスラエルではアラブ人に対するヘイトスピーチが公然と罷り通り、被占領地のパレスチナ人は基本法に定める人権規程すら適用されません。「有事」であることを理由に、財産権も身の安全も保障されない不安定な地位を60年近く余儀なくされています。

ユダヤ教徒でさえも、戦争に反対する者は警察や軍隊によって暴力的に押さえつけられています。

イスラエルからすれば、「非常事態なのだから四の五の言っていられない」というのが言い分でしょう。

それは一見道理に聞こえます。

しかし、抑圧と猜疑心が、それの無い状況よりも果たして安全を担保し得たのでしょうか?

安全保障にかこつけた権威主義的・マチズモ的な考えが、逆に重大なセキュリティホールを生んでしまったのが10月7日ではないのでしょうか?

確かに、「誤った法律が制定されても後から直せばいい」という発想もあるのかも知れません。細部に関してはそれで問題ないでしょう。

しかし、国民や国家の根源に関わる事項は「後から直せばいい」で済むのでしょうか?

改定を厳格に制限された最高法規の憲法は、人権侵害などを防ぐためのいわば「仕組み」です。

その仕組みに頼らずとも国は、国民は、本当に理性的に動くことができるのでしょうか。

イスラエルがこのまま一方的に進軍を進め、ガザ全土を燃やし尽くすまで止まらないのか、はたまたそこから更に戦火を拡大するのか。

それとも立ち止まって和平のテーブルにつくのか。

現時点では全く予測がつきませんが、今後のイスラエルの行方は日本の立憲主義を占う試金石に違いありません。

小括:人工国家・イスラエルの幼年期の終わり

19世紀に興ったシオニズム運動と帝国主義的な打算でこれに乗った英国によって「人工的」に作られた国がイスラエルでした。

国は全て人が作るものだから「人工」とつけるのもいささか変ではありますが、大部分の国が自然発生的に生じた共同体や部族が拡大して国家を形成したのと対比するために、敢えてこの表現にしました。

自然発生した国がその成長する過程で民族や宗教の問題に直面し、克服して再び成長軌道に乗せるか克服できず分裂ないし衰退していくのに対し、イスラエルはその生成された段階から必然的に矛盾を孕み続けています。

矛盾を抱えながらも成長軌道に乗せられ続けていたのは、強力な軍事力もその一つの要因でした。

確かに米英などの強力なバックアップはあるものの、(第二次中東戦争=スエズ戦争は特殊な事例ですが)1970年代までの緒戦で実際に戦ったのはイスラエル独力によるものです。どんなに無尽蔵に武器弾薬を供与されたとしても、自前の兵士が優秀でなければ勝てません。

また、第三次中東戦争(六日間戦争)の劇的な勝利も、偽の肩書でエジプトとシリアそれぞれのエリート層に入り込んだモサドのエージェントによる伝説的な活動なくしてあり得ませんでした。(その勝利によってウェストバンク及びガザ地区を占領し、今日に続く深刻な人権侵害をもたらしているのが皮肉ですが)

翻って現在はどうでしょうか?

もちろん大規模な戦争そのものが無いに越したことはありませんが、イスラエル軍は無抵抗なパレスチナ人に銃撃を浴びせることに腐心し、あまつさえ彼らを嘲笑し堂々と略奪さえする動画を自らTiktok等のSNSに投稿する始末で、モサドの公式Twitterアカウントも見るに堪えない幼稚なプロパガンダを流しています。

10月7日への報復と怒りを差し引いても、子供の弱い者いじめのようにしか見えないのは私だけでしょうか?

これも確定した情報ではありませんが、ガザ地区の地上戦でもハマスの根強い抵抗が続いており、思うように制圧が進んでいないという情報もあります。

変な例えですが、イスラエルは「男一匹ガキ大将」「サラリーマン金太郎」などの本宮ひろ志氏の漫画の主人公のような存在と言えるかもしれません。

腕っぷしが強く破天荒な主人公が大暴れする物語は今更説明不要ですが、そうした主人公には必ずと言っていいほど大株主や社長など自身の理解者でもある「後ろ盾」が存在しています。どんなに腕力があっても、権力を持った敵には単独では勝てないからです。

では、後ろ盾から以前の勢いも失せ、自身も年を取ったために昔ほど喧嘩に強くなくなったとき、どうするのでしょう?

若いときのような感覚で、やんちゃし続けるしかないのでしょうか?

勝てる相手だけを選んで喧嘩を売り続けるのでしょうか?

半ば英米が自ら撒いた種ではあるものの、種々の「特殊な事情」があったがゆえに「子供」として黙認されていた側面がありました。

しかし状況は一変し、侮っていた「敵」さえも気が付けば分別ある大人へと変わりつつあります。

10月7日の襲撃及びそれに対する一連の報復攻撃は、イスラエルの「幼年期」が終わったことを告げるものでもあったのです。

おびただしい流血と犠牲と涙を乗り越えて、大人の国に脱皮するのか、そのまま老衰していくのか。

もし本当に「シオンの丘にメシアが再臨する」のであれば、その答えを指し示す時にほかならないでしょう。

参考資料

https://www.jstage.jst.go.jp/article/merev/6/0/6_Vol.6_Rep04/_pdf

https://www.jccme.or.jp/11/pdf/2023-05/josei01.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?