あんこう大好き!茨城縦断の旅③

日立と東海村を出て、水戸へ向かいます。

水戸はご存知の通り、茨城県庁がある人口最大の中心都市。

一時期日立に抜かれたこともありますが。

↓茨城縦断旅の第一弾「日立」は以下。

水戸のスポット

水戸の名所は、やはり水戸城かな。徳川の親藩である水戸藩の居城であり、有名な城主は「大日本史」を編纂した2代藩主・徳川光圀、別名「水戸黄門」とも言われています。また、「大日本史」の草稿がある「徳川ミュージアム(前の彰考館・徳川博物館)」も水戸城跡の逆方向にあります。

また、水戸城跡には参与として幕末の江戸幕府に影響を与えた9代藩主の徳川斉昭がつくり、幕末の尊王攘夷運動に大きな影響を与えた藤田東湖や会沢正志斎などが教えた「弘道館」の跡もある。

駅から左下(西側)に見えるのは千波湖。この湖の北西に沿って偕楽園と徳川ミュージアムがあります。

そして、梅の名所でもある水戸藩の庭園であり「日本三名園」の1つでもある「偕楽園」。

時期により梅まつりが開かれるが、千波湖を眼下に臨む見渡す限りの梅は絶景。

…残念ながら、今回の水戸への目的は、これらの場所じゃなく、そもそもNoPlan(何も考えてない・行き当たりばったり)。

けど、やっぱとりあえず僕の趣味として郷土資料館「水戸市立博物館」へ向かいます。

那珂川の入り口として、「水戸」(昔は水渡とも書いた)という地名に。1400年ごろ室町時代には「水戸」という字が定着していたよう。

(※地図中の「学生時代」というのはgoogleのレビューを書いた人のコメントです)

茨城を勝手に3つの地域に分けましょう。

茨城を北部の北茨城・高萩・日立と、中央部の水戸・ひたちなか・大洗町、南部がつくば・土浦・かすみがうら(日本第二位の湖・霞ケ浦の中心都市)・臨海工業地域の鹿嶋・神栖。

前回は北部として、今回は中央部のお話です。

水戸駅・水戸城跡から北西、偕楽園と徳川ミュージアムの手前というか、やや北東の外れ、駅から徒歩20分くらいです。

水戸市立博物館(那珂川により栄えた水戸)

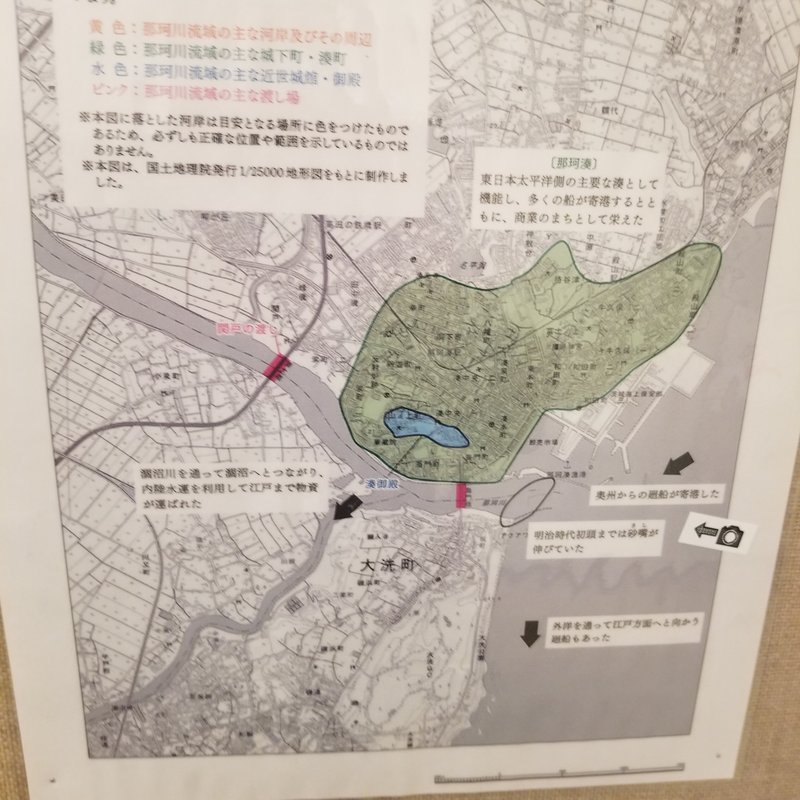

企画展では那珂川と水戸に関する展示がありました。この展示は撮影OKということで、ここをメインに記します。ていうか、那珂川は水戸の根幹だとも思う。

日立と東海を潤した「久慈川」の南を並行して流れ潤していきます。

うるるるる~~♪

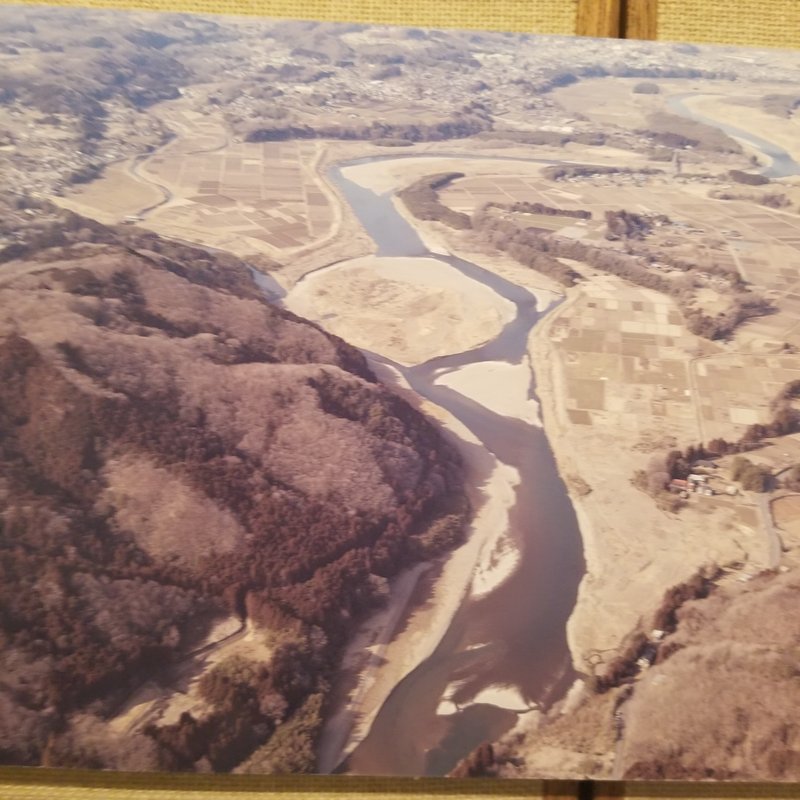

内陸の山岳地帯・栃木は那須岳から流れた那珂川は、茨城中央部を潤す中心の川と言えるでしょう。

この小さい川が、やがて河口の海に向かい、大河となる。

水を得るために、川の周りに人は集まる。そして、人々は川をさまざまな工夫で利用し始める。

また、川は土砂を海に流出する。ダムなどの治水によっては、土砂を遮ることも。

治水で行ったことが、河口の海岸線を変え環境を変化させる問題点も引き起こす。

さらに上流は土砂以外にも、鉱山の鉱毒も流すことも。

上流の営みは、下流の営みにも影響を与える。

川は「つながる」ということも実に興味深いことだ。

さて、これら川の恵みを、那珂川と水戸に絞りこみレポートしてみよう。

まずは、食!

川魚として重宝するのはウナギかな。ウナギ食が普及した江戸で取引されそう。

水戸のウナギ屋は知らないが、霞ヶ浦の都市の土浦においしそうなウナギ屋が並んでた。

駅前の「小松屋」さんとか、お金と時間で諦めたが、げに美味しそうだし、鯉の旨煮のレトルト、わかさぎの甘露煮や白魚の釜揚げなどが売られていた。僕は海苔の佃煮の「のりすけ」を購入した。

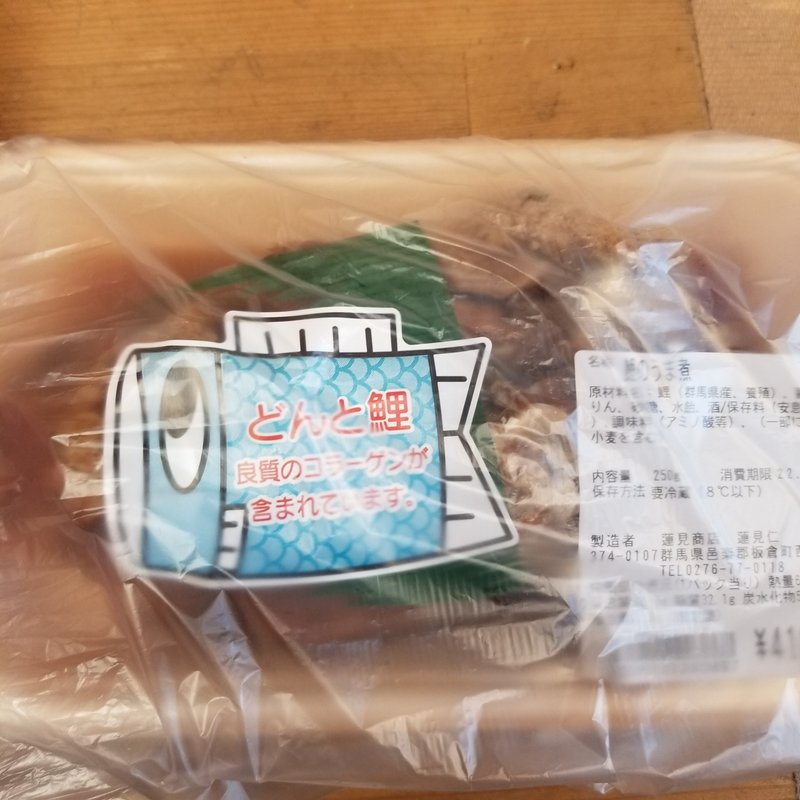

鯉は、中国で滝を登りて竜となる「登竜門伝説」もあり、縁起が良い魚とされ、日本でも節句(特に男の子の端午での「こいのぼり」)などの慶事で調理された。しかし、これは鯉が貴重なたんぱく源というかゴチソウであったこともあると思う。特に「母乳がよく出る」などスタミナ料理のようなものか、海の魚が貴重であるぶん鯉は好まれた食材だったのだろうか。

ただ海の魚に慣れ親しんだぶん、川魚は独特な泥臭さ(ゲオスミン臭)がする。そのため、味噌で煮込む鯉こくなど調味料を利用した料理に発展している。

小鮒などの雑魚も、昔の人は甘露煮やいかだ焼きなど重宝した。霞ケ浦当たりではワカサギもとれる。

投網は、縄文時代も石器を重しにした原始的かつ効率的な漁法なのだろう。

鯉は巨大な分、網を使ったりヤスやモリで突いて採れるため、多くの庶民に「なじみやすさ」があったにかもしれない。鯉と人日本人の関係史とか調べてみたいなあ。

茨城あたりになると、寒流魚のサケもとれる。サケも江戸では江戸時代後期から「新巻鮭」がお歳暮の贈答品で、正月にしょっぱい塩鮭でご飯を食べていた。昔は年取り魚(正月に食べる魚)という習慣もあり、関東はサケ、関西はブリをよく食べたものだ。

次に、川は荷物の運搬にも便利だった。

昔は徒歩や馬に荷物を載せていた以外は、船での輸送が中心で、船は大量輸送に向いている。川には多くの高瀬舟が行き来していた。都市に上るときは年貢米や山地の石材や木材・薪に炭などその地域の特産品。

地方の下りには都市で買った生活に必要な、しょうゆやみそなどの食料や陶磁器や衣類、肥料が一般的に多い。

水戸藩は江戸に、売買用の米や特産物の葉タバコや楮に和紙などを輸送。

葉タバコは九州に多そうだが東北でも多く作られていた。

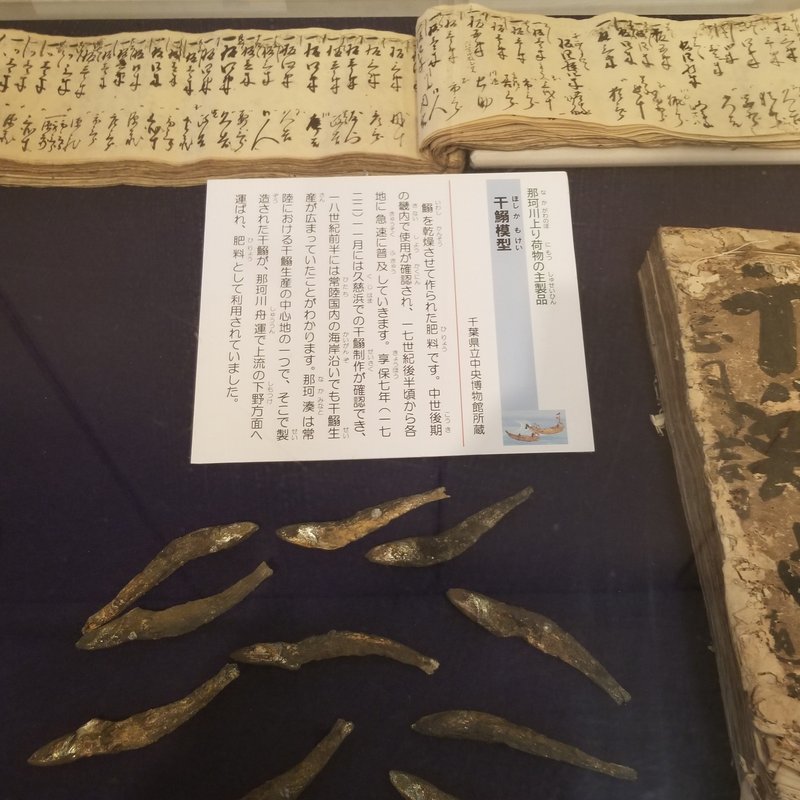

水田用の肥料は下肥いわゆる糞尿。商品作物用としては干鰯や〆粕(房総の菜種などを絞った油粕など)が肥料として貴重だった。

常陸国(今の茨城県)も綿の生産がさかんなようだ。販売用だったり、昔は衣服は自給自足だし。

個人的に、初めて干鰯を見た。感動!

イワシは採ったらすぐ腐敗するため、昔はメザシなどの食材のほか肥料用としての用途も多い。

ちなみに、木綿について。

水戸でなく霞ヶ浦の町・土浦でだが、土浦市立博物館は改修中で令和6年1月まで閉館で入れなかったが土浦市民ギャラリーにて、昔の道具と綿織物の展示があり。

ここで初めて、綿花を綿糸にする「糸車」の使い方を教えてくれました。

さらに、心棒に巻き取られて糸の束ができる。

学芸員さんは「三年目なので、すぐ切れてしまいまして」と言ってましたが、糸車を使うことって相当の技術が必要そう。

さらにここまでやり、一反の木綿ができます。

一本一本、順番通り、糸を平らに並べます。

何度も糸を束ねたり、櫛ですいたり、ほどいてはまた櫛ですき。途方もない。

昔は、反物(衣類)は宝物で、子供はブカブカのを着て、成長すれば脛が出るほどツンツルテンになり。破れれば布で接ぎ。服は一生に複数持てれば良い方なのかな。

埼玉の、茨城よりの東武も木綿の生産がさかんなので、「平野部で河川の多いところが木綿の栽培が多く、西の山地部のほうが養蚕がさかんなのか」聞いてみたら、「割とどこでも育ちます。私たちは国産の綿花の栽培を復活させようと努めてますが、大きな綿花が実るのに苦労してますね」と解答。

ところで、土浦市民ギャラリーに来た目的は、漫画アニメの「パトレイバー展」を見に来たのですが、去年まででした。ちゃんちゃん。

(けど、小学生の頃から学校で教わった糸車のナゾがわかって貴重な体験!)

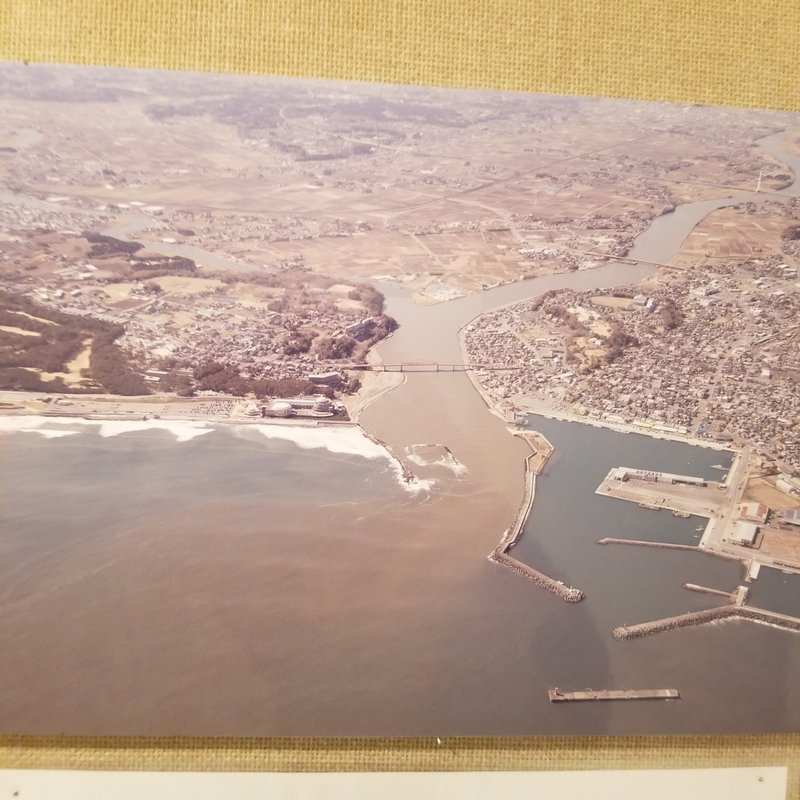

木綿の話をくわしくしたので、水戸と那珂川に話を戻しましょう。やや中流に水戸はあり、河口は大洗町です。

那珂川と、那珂川の堆積物で出来た湖沼の千波湖。水の町、水戸。

川にはいくつかの拠点として、河岸町がつくられ賑わいます。

そんな川も決して恩恵のみならず、洪水などの災害ももたらす。

そんな水戸も軍都として栄えた一面、そして日立とともに空襲の被害も受けました。

「なぜこんな不幸が!」と思うかもですが、私たちはその土地に住む恩恵とともに、リスクも背負って生きるものです。

何気に、焼夷弾てたくさんのものが束にまとまり落とされるクラスター型。

昔の水戸。

さて、水戸を学んだ後は、水戸を楽しみましょう!

水戸の町並み

水戸駅から西に30分ほど。

偕楽園がありますね。そばには徳川光國公と徳川斉昭公を祀った常磐神社があります。

すぐそばに、梅の名所の偕楽園。

残念ながら、偕楽園は目的ではないので入りません。外の合間から撮影。二月現在、三分咲きくらいです。

偕楽園ではなく、ホントの目的は、茨城県立歴史館…うおっと、これはナイショの話!

これ、後日再訪問したときの写真です。

偕楽園の裏に、茨城県立歴史館があります。

また、「その④~余談」にてレポートします。

なので、ここから一日目、夕暮れ五時近くの水戸の町。

ぼちぼちと、各所に徳川斉昭公の銅像が見られます。

水戸のグルメや居酒屋事情にうといのですが、ずっと食べたい「あんこう」を全面に推していた居酒屋「てんまさ」さんに入ります。

あんこうの共酢、湯引きしたあんこうを、あん肝を溶かした酢味噌でいただく。

僕の大好きな料理のひとつです。

あんこう鍋、からあげ、共酢、あんきも、そしてフルコース。

納豆料理もそろってるわ、海鮮も、ふつうの居酒屋メニューも。

もう水戸の定番になりそうで、幸せな出会い…

さて、夜も遅いので四時間くらいかけて帰ります!

これは後日の水戸駅周辺。

偕楽園には正岡子規の句碑があります。

「崖(がけ)急に 梅ことごとく 斜めなり」

見渡す限りの梅に囲まれた春の水戸。そして美味しいご飯と飽きない歴史背景。今回は徳川ミュージアムに行かなかったですが。

春の行楽に水戸、いかがでしょうか。

さて、一日目はもう真っ暗なので帰ります。

リベンジに来た二日目、ここで僕はうまく、茨城の南部(関東平野と霞ヶ浦と利根川の水郷、および鹿島臨海工業地域)まで紹介できるのでしょうか。

最後の「余談ですが!~茨城縦断の旅④」に続きます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?