【短編小説】「空中散歩」(2/4)

「樫村、ちょっと良いか」

一つ年下ながら、同期入社の阿部が右手を上げ、昼食を終えて社内食堂から出てきた樫村を呼び止めた。二人は決して親しいわけでもないのだが、樫村が何ですかと近づいていくと、にやりと笑みを浮かべた阿部に肩を組まれ、そのまま喫煙スペースのあるフロアへと連行された。樫村は煙草は吸わなかった。

ガラス張りの喫煙スペースに、他に利用者はいなかった。樫村はなぜ、阿部に捕まえられたのか分からなかった。阿部が煙草を吸い始めてしばらくして、上着のポケットからスマートフォンを取り出した。左手の親指で操作し、おもむろに顔を上げると、画面を樫村の方に向けた。

樫村が首を前に出し、画面をのぞき込む。

「これ、分かるか」

阿部の問いに、樫村は首を傾げる。

「よく見てみろ」

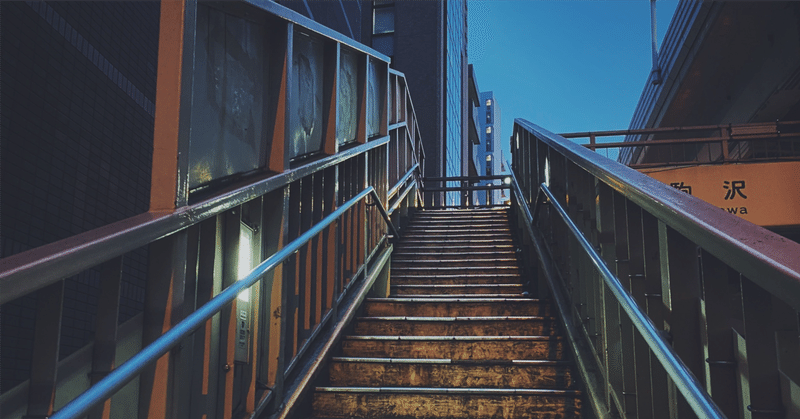

樫村は瞬きを一つ挟み、画面に映し出されている画像に、よく目を凝らした。ほのかな月明かりの下、歩道橋が闇に濡れていた。何となく、見覚えのある場所だった。

「これ、お前の自宅近くだろ」

言われてみれば、と樫村はようやく気が付く。

「歩道橋の階段の上、何か見えないか」

失礼します、と阿部は上司でも先輩でもないのに、樫村は何故か敬語を使い、親指と人差し指で画像を拡大させた。

――黒い影。黒い影のようなものが、空中に浮いているように見えた。人? のように見えなくもない。

「まさか」

樫村は自分で声に出しながら、否定するように首を振った。

「人、に見えないか」

樫村は繰り返し首を振り、後ずさって阿部のスマートフォンから離れようとした。と、喫煙スペースは狭いため、樫村は間もなく、ガラスの壁に強かに背中をぶつけた。

「おい、大丈夫かよ」

阿部は心配するような声を掛けながらも、口元には笑みを浮かべていた。

樫村は床に視線を落とした。阿部はスマートフォンの画面を自分に向け、まじまじと見つめた後、突然、ひとりで笑い出した。

「な、わけないよな」

阿部は煙草を吸い終えると、戻るかと言って、喫煙スペースを出ていった。樫村はガラスの壁に背中を張り付けたまま、しばらくの間、その場から動くことができなかった。

その日の帰り、樫村は電車には乗らず、半信半疑ながらも、歩いて例の歩道橋を目指していた。これまでに何度となく利用してきた歩道橋が、あの画像を見てしまった後の樫村には、今までと同じ歩道橋とは思えなくなっていた。

大通りを何台もの車がすれ違う。樫村の目に、テールランプの赤が滲む。やがて歩道橋の前までやって来ると、その歩道橋が現実のものであることを確かめるように、まず一歩、階段の一段目に右足を乗せてみた。続いて、左足を二段目に。これで樫村は、自分の体重をすべて歩道橋の階段に預けたことになる。もしその階段が、何かまやかしのようなものであったならば、樫村は即、得体のしれない空間に真っ逆さま、ということになるはずだが、幸い何事もなかった。

ロボットのようなぎこちない動きで、三段、四段と上っていく。傍目から見れば、樫村の姿は、まるでパントマイムでもしているように奇妙に見えたに違いない。さらに九段、十段ともなると、さすがの樫村にも、こころの余裕と現実への安心感が生まれ、目の前の階段への信頼を取り戻していった。

――何、なんてことはない。ただの歩道橋の階段じゃないか。自分はいったい、何を恐れていたのかと、今までの自分の行動がばかばかしくなって、樫村は肩を震わせて笑い出した。そして、最上段に足を乗せ、両足の爪先を通路の上にそろえた。ほら、問題ない。樫村は自分に言い聞かせる。そのまま右に曲がり、通路を歩き、反対側の階段を下る。歩道へと下り立った後、樫村はスマートフォンを取り出し、何か貸しを作るようなことは絶対に避けたかったが、ダメ元で頼み込んで、阿部から送ってもらった例の画像を改めて見返してみた。

短く、車のクラクションが鳴る。樫村は反射的に顔を上げ、周囲を見渡した後、再び画像に視線を落とした。――ん? と樫村が何かに気づく。あの時は、人影にばかり目が行っていたが、よくよく見れば、樫村があの日見た月と、画像に写る月の形が違っていた。画像の方は半月に近く、辺りに雲も棚引いていた。この画像に写っている人影は、自分ではない。そうと分かると、一瞬にして夢から醒めたような心地になったが、一方で、じゃあ、この画像の人影は誰なのかという疑問が、にわかに湧いてきた。まさか自分のほかにも、同じような体験をした人物がいるのか。

樫村は自宅に帰り、眠りに就くまで、奇妙な人影が写る画像の拡大と縮小を繰り返した。そして、眠気と共に瞼を閉じる寸前、人影から外側に膨らんだ、何かを見出した。――そう、例えるなら、風に翻るロングスカートのような。

それから樫村は毎日、晴れた日には夜空を見上げ、スマートフォンを向けて月の写真を撮り、人影が写る画像と同じ月齢になる日を待ちわびた。生まれてこの方、これほど月に目を向けたのは初めてだった。猫の目のように、日ごとに姿を変えるというのは言い得て妙で、樫村にとっては、まるで自分のことを誘惑する女性が、ゆっくりと瞬きをするような仕草として映った。見開いていた瞼を徐々に細め、微笑んでいるように見えるまなざしが、やがて新月という眠りへと誘う。

――そして間もなく、その時が訪れた。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?