一日一書一画④

さて、間があきました。

忘れていたわけではありません。

サボっていただけです。

三重は5月の助走期間を経て、6月からかなり日常が戻りまして。

落ちに落ちた体力で毎日ヘロヘロです。

ではさっそく始めましょーー!

16画「隷」

1700年代・金農・隷書。

隷書の隷は奴隷の隷です。

秦時代に奴隷が製作した事から生まれた名前です。

が、実は木簡にたくさん文字を書きたい、木簡経費が勿体ない、という理由で潰しに潰した結果、扁平な文字・隷書が誕生しました。

木簡を見るたびにその文字の小ささから、当時の経費と戦う官僚の涙ぐましい努力を思い、胸が痛みます。

17画「聴」(臨)

1640年・王鐸・行書。

王鐸の文字はイケメン。

というと軽々しく聞こえますが、正統派なのにちょっと着崩した感じがしてオシャレなのです。

昔も今も日本でも中国でも大変人気の高い書家で、真筆がオークションに出れば億が動くとも言われています。

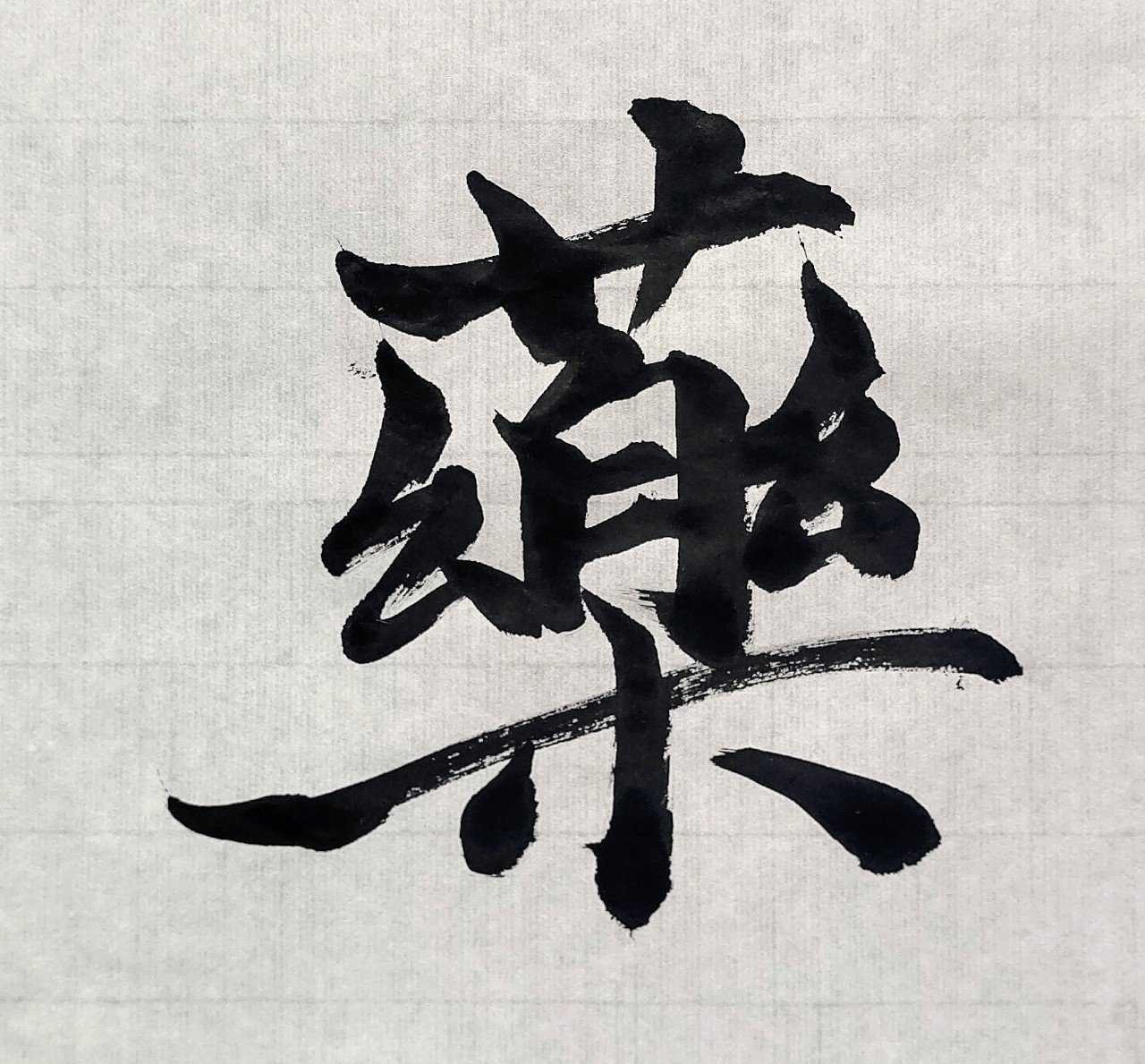

18画「藥」(臨)

764年・国家珍宝帳・楷書。

そろそろネタがなくなってきて、旧字体に手を出しました。

体から病魔を払う草だから薬となりました。

国家珍宝帳は正倉院の目録です。

目録自体が貴重な書作品となるから正倉院は素晴らしい。

私が日本人だからなのかわかりませんが、日本の作品は比較的書きやすく思います。

19画「識」(臨)

1600年・傅山・草書。

傅山はどこまでもくるくるくるくるしていて、彼の作品はまるで紋様です。

それでいながら文字作品であることも成立してて、彼の技術の高さがうかがえます。

明清時代になると色のついた紙に書く事が流行します。傅山を臨書するならばカラーの紙でしてみてください。

当時の流行の香りが出るかもしれません。

20画「響」(創)

周時代・金文・篆書。

なかなかうまく書けたと思うのですがどうですか。

普通ですかそうですか。

上の郷は向いあって食事する姿。真ん中は山盛りのご飯。

それに音なので、向いあって音を出しているから響。

篆書は始筆と終筆を一文字の中でなるべく変えなくてはなりません。

そこらへんが篆書の難易度の高いところ。

さて以上16画~20画でした。

お楽しみいただけましたか?

個人的にはなかなかバラエティーにとんだラインナップになったかと思います。

さてここから苦しい20画台。

苦肉の策がポロポロ出てきますが、おつきあいのほどよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?