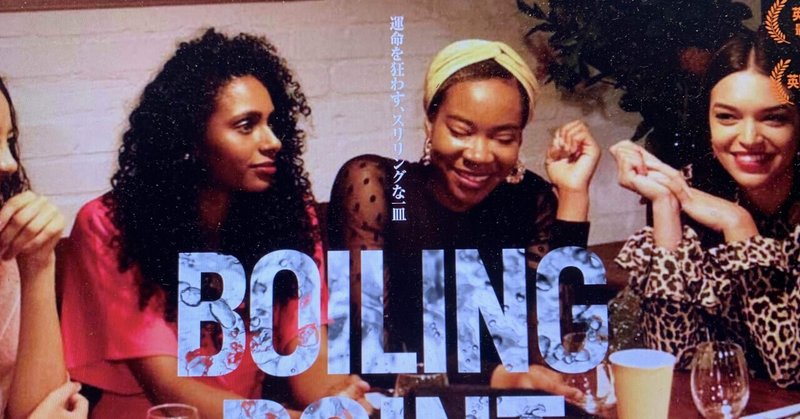

沸点の先にあったのは?映画「ボイリング・ポイント」

「私は最悪」を見に行ったヒューマントラスト有楽町で上映していて、TBSのクルーが見た人にインタビューとかしてたから、ちょっと気になっていた。

およそ90分を1カットで撮影した映画。舞台は一流レストランの戦場のような厨房。面白そう、あるいは「元は取れそう」だと考えた。何か番組作りのヒントになりそうな気もするしね。

主人公は人間味あふれる表情が印象的な中年シェフ。多忙でヘロヘロなのに家族サービスを求める電話がかかり、開店前の厨房には意地の悪い保健所の役人がやってきて、衛生面の不備をネチネチと責め立てる。

これは「ダイハード」なのかなと期待した。誠実でタフな主人公に様々な不条理が降り注ぐけど、不屈の闘志やユニークなアイデアやチームの絆で乗り越えて、混乱の中でちょっとしたロマンスも生まれ、最後にはあっと驚くようなカタルシスが訪れる。そして、最後は静かにレストランの灯が消える、みたいな。

(以下、ネタバレあります)

しかし物語は期待を裏切っていく。いい意味で?悪い意味で?

うーん、前者よりの後者?。

混乱が混乱を呼ぶ。それはいい。厨房のスタッフはそれぞれ別々の事を考えて、それぞれにいがみあっていく。オーナーの娘はSNSを気にして厨房に無茶を言うし、ホールの中年スタッフはナンパの事しか考えていない。

洗い場の若者はさぼってばかり。相方の女性はヒステリーを爆発させる。

それを主人公がタフに解決していく、と思いきや問題の半分はそのシェフから起こっていることも徐々にわかってくる。え、そんな感じ?

多忙ゆえの発注ミス。短気ですぐに大声を上げるから雰囲気は悪くなる。料理の腕が確かなのは救いだけれど、どうやら傍らに持ってるボトルに入ってるのは強い酒だ。

中盤に入っても、トラブルは積み重ねられていく。芸能人となったかつてのライバルは、ネットで人気のグルメライターに悪評を書かせようとするし、オーナーの娘は唯一のまともなキャラである女性シェフに反論されてトイレで泣き崩れる。ライバルは主人公の弱みに付け込んで経営に入れさせろと脅し始めるし、その間に主人公のミスで客がアレルギー発作を起こす。

5分起きにおこる様々なトラブルと人間模様のいざこざが、すべてワンカットで描かれる。撮影にかけたであろう熱量は、そのままスクリーンに表れて、見る方に伝わってくる。何か盛り上がって来てる?

全編1カットの名作と言えば、三谷幸喜が竹内結子を主人公に作ったこの作品を思い出す。借り切った空港を縦横無尽に駆け回りながら、群像劇として一人一人のドラマを描き込んだエンタメ大作。

別にワンカットでなくても面白い脚本を、あえてワンカットで制作する事で、生の演劇のようなテンションが生まれていく。

「カメラを止めるな」もそうだけど「ワンカットもの」には、監督の強い思い込みと、「ワンカットでなければいけない」という脚本の必然が要求される。

三谷作品であれば、竹内結子のコメディエンヌとしての才能に惚れ込んだ三谷が、彼女に最大限の負荷をかけながら才能を引き出すことが目的だったように思える。

それならば「ボイリング・ポイント」の監督にとって「ワンカットであること」の必然はどこにあったのかな。そう考えながら見ていった。

期待を良くも悪くも裏切っていく脚本。全く「いい人」ではない主人公。監督のことは何も知らないけれど、おそらく主人公のように、どこか心に鬱屈のようなものを抱えた人格ではないかと推測される。

期待されたハッピーエンドなんて糞くらえだ。万人が喜ぶ口当たりのいいものなんて作るものか。そんな声を勝手に聞いた。

これだけのスケールのワンカットを指揮して作り上げるのだから、色々な意味で相当にパワフルな人物なんだろう。そんな監督は、自分に似た主人公にどんなエンディングを用意するのか。

見て、損はない作品だと思う。

そしてもしあなたが脚本や物語作りの仕事をする人ならば、とても「いい教材」になるはずだ。自分なら、このフォーマットでどんな物語を作るか。

様々な人物像と、シチュエーションが用意されている。

伏線にできるけれど、決して回収されなかった伏線もいくつもある。それをあなたならどうするか。

一番の楽しい難問はこうだ。

「あなたなら主人公をどう設定し、どんなエンディングを用意するか」

映画を見終わった後も、自分なりの「ボイリングポイント」を想像して楽しんだ。

(「私は最悪」も面白かったですよ!)

そう書くと、なんかすごいエキサイティングのような気もするけれど、どうにも乗っていけない感じも残る。

しかしそこで描かれる出来事のほぼ全てが本当のトラブル。ほっこりする話とか、わくわくするエピソードはほとんどない。

心配になってくる。それは、主人公が抱える問題は解決されるのかどうかという心配でもあるし、

映画そのものの心配。そして映画を見ている自分自身への心配でもある。

これ、本当に何かのカタルシスはあるんだよね。

(思わずオチまで書いてしまいたくなる)

意外性が無いのが意外性?

伏線の回収があるはずのに行わないのが意外性。

誠実だけど弱い人間である主人公は、弱さの中で死んでいく。

ダメさを。それがあるはずだと思うけれど

いい教材になると思う。

伏線にはならなかった伏線の「素材」が映画にはちりばめられている。

白人の高慢な客にいびられていた黒人の若い女性シェフが、アレルギー持ちの客に間違って出された危険なメニューを止めていたら?

インフルエンサーを気取って、メニューにないステーキを作らせていた男たちが、

主人公のライバルに、痛快な一撃を食らわせていたら?

洗い場の仕事をさぼって、売人の女性からドラッグを買っていた男性。

彼がオーバードーズで死んでしまう主人公を危機一髪で救ったら?

何かしらのカタルシスが生まれたかもしれない。

少なくとも、序盤で登場した人物が後半の物語に全く寄与しない構成は、「伏線回収命」みたいな日本のドラマ環境からすると違和感が大きい。

と、ここまで書いてきて思った。

この映画は、そんな状況へのリアクションとして描かれたリアリズム映画だったのか?

あるいは、そういった志の台本だったのか?

・・・・。

そんな読み方は可能かもしれない。

1作品1カットという手法で言えば

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?