#インタラクティブミュージック

ブレイゼンブレイズの音楽の魔法:ロビーからクローゼットまでの音楽体験

「ブレイゼンブレイズ」では、ロビーとクローゼット間の移動時の音楽の変化や、キャラクター選択時の音楽の遷移など、細やかなインタラクティブミュージックが実装されています。ロビーではシーズンのテーマ曲が流れ、クローゼットでは専用の曲が再生されます。また、環境音のパートが追加され、飽きないように工夫されています。キャラクター選択時には、開始からマッチングまでの音楽が変化し、長時間待機時にはアンビエントミュ

もっとみるそれでもなぜインタラクティブミュージックにこだわるのか

自分がなぜ、ここまでインタラクティブミュージックにこだわるのかを書いてみる。

前回、インタラクティブミュージックを実現するのは難しいことを書いてみた。以下の記事

ここまで、大変なのにわざわざやる理由は何か?

・インタラクティブに変化する音楽や音が好きだから

音楽の演奏会で、一緒に手拍子をしたり、歌ったり、演奏したり。

音楽は、音を楽しむと書いている。

演奏会やライブで、楽しい音楽をプログラ

インタラクティブミュージックを実現させるために必要なこと

ふと考えてみる

曲がインタラクティブに変化するところを想像できつつ素材作成

曲の作り方の段階で、この曲がどのように変化するのか想像できるかどうか

例えば、レイヤーが複数あるならば、

どの楽器レイヤーがどれくらいの音量で鳴ると良いかなど想像しつつ

元のデータを作る必要がある。

パートの組み合わせがどうなるかなど。

演出のトリガーを明確に

時間切れになりそうならテンポを上げるとか、

勝ち確定

エンベロープのリリースについて

波形再生を止める時、

波形のリリースをつけることがあるのですが、

これって、何を基準につけています?

自分の場合のパターンをいくつか

楽器の音が自然に消えるリリース

楽器本来のリリース時間で音量を下げることで、音を止めたみたいな感じで止めることができる

例えば、オルゴールみたいな音であれば、固有の減衰時間なので、それに合わせるなど

ビートの長さの倍数でリリース

楽曲の場合に拍単位などで消える

VRの自由なサウンド

VRのコンテンツを作って気が付いたのですが、ヘッドトラッキングのない音(ヘッドロックな音)ってもしかして異質なのでは?

以前にも似たような記事を書いたので、気になるかたはこちらもどうぞ。

今回はもうすこし外側のふんわりした脱線多めな話。

VRでのDOFとは検索してもらうともっと良い解説があると思うので、

ここでは、

あるコンテンツを鑑賞するときの、ユーザー側の自由度。

頭に数字がついてい

音楽をシーンに合わせる

ゲームの音楽は、通常の音楽に比べて視聴時間が長いので、ひとつ深く音を作る必要があるのでは?という話。

音楽の長さ音楽の長さって、いろいろあって、アニメとかの主題歌とかは90秒くらいとか、PVで使うものでもショートバージョンとか、音楽一つの時間って短くなっている。ちょっと前は3分とか長いと6分とか、ジャズみたいなテーマやアドリブを繰り返すものとかは割と長くなったり、クラシックなら、大きな楽章構成と

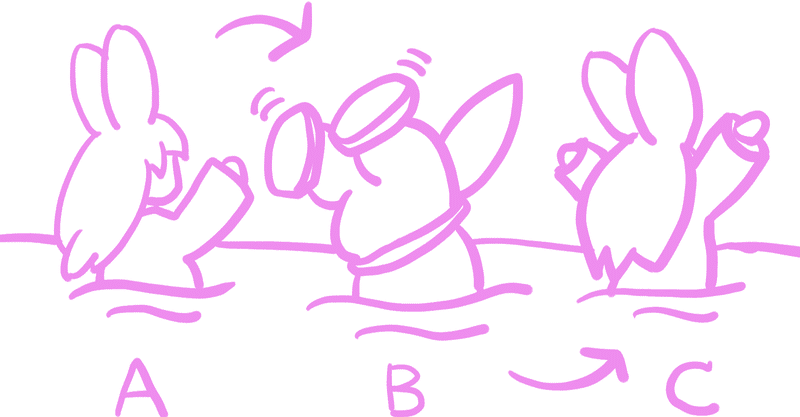

ダッキングのデザイン

ゲームの中での音量の自動調整の機能としてダッキングというのがあるという話。

ダッキングとはA 通常の音で流れる

B 音量が下がる

C 元の音量に戻る

というシンプルなもの。

もともとはラジオとかの放送機材の機能で、ラジオの場合音楽をかけているうえにDJが声を重ねる場合、優先度に応じて変化させれば、ミックスの人がいなくても自動化できるのではという発想。

距離減衰の話でもでてたけど、音には優先

VRサウンドの未来を作りたい

・VRサウンドって何?

Ambisonicsとかオブジェクトベースオーディオとか、ゲームオーディオ界隈では比較的新しい響きの言葉。これらを駆使したサウンドの事。

・未来って何?

実は、Ambisonicsとかオブジェクトベースオーディオ自体は古い技術で、リアルタイムでできるようになったのがここ最近という技術。

で、動かせるプラットフォームもとても少ないながらも存在し始めたところが現在。まだ本気で