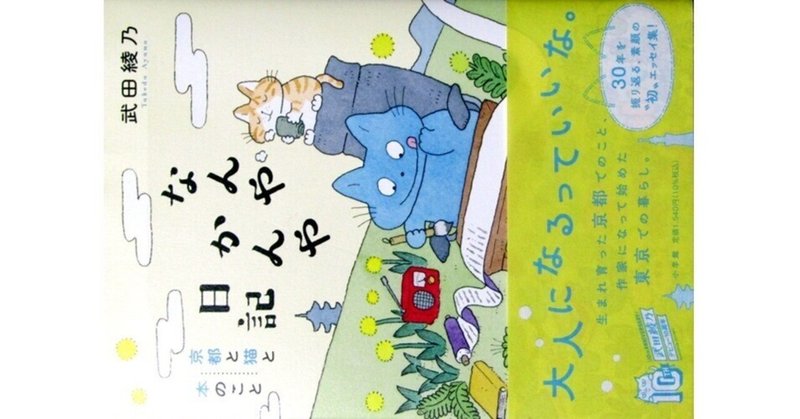

『なんやかんや日記』(武田綾乃・小学館)

接点は、やはり『響け!ユーフォニアム』である。専らアニメでしか知らないのだが、多くの青春群像が描かれているのに、それぞれが生き生きと描かれ、それぞれの個性がぶつかりあい、それでいて心の中に深まる何かが感じられる。こうした描き方ができるのは、たぶん天性のものだと思う。この作品、シリーズで続いていったが、最初のものは21歳で出している。ちょっと妬ましいほどの活躍である。

その作者のエッセイがあるというので、読みたくなった。さらに、サブタイトルが「京都と猫と本のこと」だという。なんということだ。三つとも私にどんぴしゃり重なってくるではないか。でも買うかなぁ、などと禁欲していたが、日に日に読みたい気持ちが高まって、ついに取り寄せた。

期待以上だった。なんだかミーハーになったようであるが、なんというのか、私と感性が合うのだ。私がこのような優れた文章を書けるわけはないのだが、私が「いいな」と思うような文体が、確かにここにあると言ってよいと思うのだ。

文章による描写や説明が、読者を引きつけ導くために適切である、というのはもちろんのことである。そのときの背景の持ち出し方や、厭きさせない感覚、意外なものを持ち出して軽く意表を突く、そのイタズラの仕方とタイミング、エッセイを結ぶにあたり、さわやかに伏線を回収する落ち着き。どれも、私好みなのである。

WEB「小説丸」に連載されているものをいくらか手直しして集めたものだというが、これは本としてまとめて味わってこそ、つながる楽しさがあるというものだ。さらに驚いたのは、イラストである。本人のイラストなのだそうだ。猫が中心だが、カットとしても文句なしである。

非常にマニアックというか、知っている人は少ないのではないか、という情報も、さも当たり前のように出してくるが、決して嫌味なことはない。私の知るものとしては、京都のいくらかの店のことだ。最初のほうで、お茶の話も出てくるし、パン屋さんの話も出てくる。そのパン屋さんには、私もずいぶんお世話になった。

伏見稲荷で稲荷山に登る話があるが、私はそこに住んでいたことがあり、書いてあることが手に取るように分かる。それもその情景を、独特の軽妙さで描くから、たまらなくくすぐったい。

ユーフォニアムの話は、北宇治高校が舞台である。作者が宇治出身であるからだが、これを、同じ宇治にある京都アニメーションがアニメ製作をしたというのも、羨ましいつながりである。しかし大学で京都に出てきたため、このように京都の話が私にぐんと近づいて聞こえてきたのだ。

かなりのゲーマーである。しかしもちろん、節度があり、依存しているようではないが、それでも熱中すると数時間もやるという。そこは、私とは感覚を共有できない。しかし、経験することは違っても、それをどのように文章化して人に伝えるか、ということにかけては、私を楽しませるに十分相応しいやり方を心得ている、というわけだ。つまり、私のこそばゆいところをずばり知っていて、いきなりそこを攻めてくる、というようなものだ。

自分の体の病気のことも、明るく話す。あまりに明るいので、大した病気ではないように聞こえてしまうが、実のところそんなに簡単な病気ではない。それも、そうしたものがいろいろと出てくる。家に閉じこもり執筆に忙しいというから、その生活の細部を明かした本書を読むと、本当に心配したくなる。それではいけないよ、とアドバイスしたい。村上春樹は、そういう点を気にかけてか、ランニングについては相当な力の入れようだった。しかしこの著者は、運動は母親にドッジボールを鍛えられた他は全くだめだ、という。近年もあちこち問題が現れているのだという。ゲームよりは、運動をもう少し、と願いたい。

だが、数えてみると、ずいぶん多くの小説を執筆している。締め切りに追われる、という作家あるあるが書いてあるのかとくらい思ったが、ほんとうにこれだけの数の作品を、よくぞ書いているものだと驚く。

友だちとの交流も、学生時代のことからその後のことまで、実に楽しそうである。女子会が延々と続いているような雰囲気もあったが、その友だちも、そして自身も、結婚という時代を迎えている。この結婚に対する気持ちも、実にあっけらかんと、ユニークな仕方で説明されている。こんなふうに自分の結婚のことを描いた人が、かつていただろうか、と思った。

恋愛感情が分からない、と幾度か繰り返す。それは分かるような気がした。ユーフォニアムの主人公がそうなのだ。きっと、あれは自身の反映なのだろう、と直感した。

猫のことは、最初にも少し登場するが、最後が、またその猫の話で結ばれる。猫を愛する気持ちがよく伝わってくるが、その内容は、ここでは明かさないでおくことにする。お読み戴くと、きっと心に残るだろう。

それにしても、綿矢りさを読んで、小説を書くことに憧れたというのは、なんという若さだろう。綿矢りさが芥川賞で脚光を浴びたとき、史上最年少の19歳だったが、それでも昭和生まれなのだ。

光陰矢のごとし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?