インフィニティ国際学院アカデミア講座 第4期絵本研究ゼミ第3回目リフレクション(振り返り)

3回目の講義の宿題は『好きな翻訳家を選び、その訳本を1冊以上持参する』という課題があり『翻訳者から見る絵本』という視点で絵本を深堀することからスタートした。

絵本の作品は、その作家さんが何を書くかというテーマで内容が決まっていくものであるが、翻訳という作業は、その絵本の作品が持っている世界観を伝えることが重視されるものである。そのためどうゆう日本語が文体に使われているか、どのように表現されているか、それぞれの翻訳者の特徴や力量、センスが問われるものであり、同じ内容のストーリーでも翻訳者によって微妙に変化していくものである。

日本の翻訳者においても、その人がどうゆうジャンルの本を手掛けていているのか、また得意な分野など、訳者のライティングスタイル(他の人には真似できないもの)があるため、出版社は本の形(大小・デザイン感)なども合わせて考えながら翻訳者を選んでいるという。

例えば、長くイギリスを拠点にイラストレーターとして活動し帰国された絵本作家の『きたむらさとし氏』は、海外の本をそのまま訳すだけではなく、他の誰かが書いた原文に自分で絵をつけ文章化し日本語に翻訳するため、彼の作品は創作者としての色合いが強く感じることができ、

また詩人である『アーサー・ビナード氏』は「日本語の語感の固有名詞からくる文化的な要素は、ちゃんと英語で説明しないと英語圏の人にはわからない」としたポリシーがあるという。

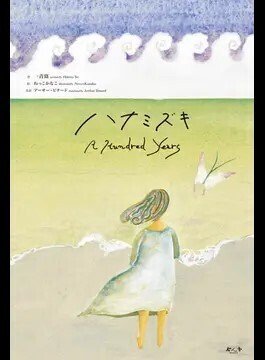

例えば彼の翻訳作品である、震災の津波で亡くなった子どもを母親が追憶する内容の『ハナミズキ』の絵本を英語訳に手掛ける際、もし題名が、

Dogwood → ハナミズキ Blossom Flower → 花が咲く

となっていたとすると、『木がどうしたの?花が咲いたの?』 とメッセージ性がイメージされにくいが、避難路に咲くハナミズキの花を見て、津波の悲劇が二度と繰り返されないようにという願いが込められているからこそ、

One Hundred Years → 100年続きますように

という題名になっているというそうで、彼の言葉のアーティストとしての才能とセンスが輝く作品となっているという。

参考文献 ハナミズキ A Hundred Years

作: 一青窈 絵: ねっこかなこ訳: アーサー・ビナード 今人舎 2022年発行

一般的に絵本の翻訳作業というものは・声に出して読むことをを前提とする(読み聞かせ)・文章を忠実に訳す(改変したり、内容を損なわないようにすること)・絵と雰囲気のバランスを考える(絵が語ることをあえて言葉にせず、言葉の数を抑える) ということが基本的な柱になるが、以下のように読みやすく改定されることもしばしばあるという。

① 翻訳には賞味期限があるということ

例えば『ピーターラビット』の原書の英語は古い語感のため、現在の子ども達には読みにく、最近イギリスでは人気がないが、昨年早川書房から、川上未映子氏による改訳本が出版されたということもあり、日本の子ども達には人気があるという現状であること。

☆日本では『古事記』や『源氏物語』などの古文としての作品。

② 絵を付け直して再編集することがある(アダプテーション)

おはなしに対して絵を付けなおしたり、コミック化やアニメ化されるなど、作品が読みやすくなるように他の表現メディアの形に置き換えられることがあり『不思議の国のアリス』や『マザー・グース』などは、世界的にもその代表的な作品であるということ。

これらは作品として『アリス』という一塊のジャンルになってしまっている現状があるため。

☆最近の日本では吉野源三郎氏の『君たちはどう生きるか』がわかりやすい例。

③ 再話など創作と違うものも多いこと

再話の場合は創作作品と違い、文章が変わってもおはなしの内容は大幅には変わらないものである。その上、版権は出版社が持っているものなので、再話として翻訳したりまとめた人と絵を描いた人がセットとされるため、もとは同じ内容でも、若干作品自体が違うものになっているものである。

☆日本では『桃太郎』や『かぐや姫』などの民話などがわかりやすい例。

※私は翻訳について今まで意識して選本をしたことがなかったので、この絵本ゼミでは私自身の課題として、2回目以降から『光吉夏弥氏』を深堀りしています。これは別紙をご覧ください。

後半の講義は『絵本の絵を読みとく』というテーマで講義は進む。

石井桃子氏は「子どもの読みは大人の読みとちがう」と考えた。文字の読めない子どもは大人に読んでもらい、耳で聞いた物語を自分の頭の中でイメージし、おはなしを自分の体験として理解していくものであるため『声の文化』に中に生きている。

故に、おはなしが大人から声によって子どもに届けられることを前提とすると、児童文学の翻訳の際に重要なポイントとなるのは『完訳』といわれる『物語の分量が全訳(完訳されていること)』と『作品の真の姿を伝えること』である。

一方絵本翻訳の際には『絵本の絵を読みといていくこと』も必要になり、それは『作品の声を聞く』ということにもつながる。

今回は伝承文学、児童文学、絵本学を専門とした研究に取り組まれているフェリス女学院大学文学部英文学科教授・藤本朝巳先生が提案した『マイナスのコード』という考え方を学んだ。

『マイナスのコード』とは登場人物にとって、怖いと感じたことや、困った状態に陥ったときに示されるマイナスの要因を示す表現法のひとつで、物語の流れていく方向に対して挿絵の主人公を物語の方向の逆向きに配置するというものである。

翻訳絵本というものは『版型(作家の創作意図と出版社の都合)』や、原書テキストを日本語に絵本を翻訳する時、縦書になるか横書きになるかで絵本の進行方向(絵本をめくる方向)が違ってくる。

参考書籍として『岩波子どもの本』シリーズから出版されている絵本。ハンスフィッシャーの『こねこのぴっち』と『ひゃくまいのきもの(ドレス)』(どちらも1954年12月発行)を参考に見ると、同じ岩波から出版された絵本でも、原書どおりの大型絵本として出版されたものは、横書きの日本語に翻訳されても、物語の進行方向は右へ進み、挿絵も正版として印刷されるが、『岩波子どもの本シリーズ』として縦書に出版されたものは、物語の進行方向が左に向かっていくため挿絵を逆版に印刷しなければならなくなる。

その場合、挿絵事態に物語としての動きがない場面や原書の挿絵が『マイナスのコード』として表現される主人公の心の不安定さがある場面では、出版社は『絵を読みとく』という翻訳の目的から各ページの挿絵を正版や逆版を行わなければならない。

翻訳絵本は比較的文字数が少ないため、横書き仕様でも問題はないが、しかし日本語の特色上、文字数の多い幼年童話となると文章が優先されるため、物語の進行方向と挿絵と文章の関係は置き去りにされてしまう傾向が過去にあったようだ。

上段 大型版こねこのぴっち

1987年11月25日第1刷発行 1994年9月5日発行 第7刷版

下段 岩波の子どもの本 こねこのぴっち

1954年12月10日 12月10日 第1刷発行

2001年2月23日 第42刷改版発行

2011年10月5日発行 第53刷版

どちらも 作・絵: ハンス・フィッシャー

訳: 石井 桃子 岩波子どもの本発行: 初版1954年刊行

左 百枚のドレス

2006年月1日第1刷発行 2015年5月15日発行第9刷版

※ 改訂版は、縦書で物語の進行方向は左だが 挿絵が原本と同じ正版で印刷されている。

右 百まいのきもの

1954年 9月1日 第1刷発行 1994年11月25日発行第18刷版

※ 縦書で物語の進行方向は左になるため 絵挿絵は逆版で印刷されている。

どちらも 作: エリノア・エスティーズ 絵: ルイス・スロボドキン

訳: 石井 桃子 岩波の子どもの本発行: 初版1954年刊行

『岩波少年文庫』が翻訳の柱とする姿勢は『世界中の優れた名作を美しい日本語で、あくまでも原作の真の姿を伝えること』とされている。 原文に忠実に翻訳するためには、日本人翻訳者の表現方法のセンスなどの力量が必要になり『完訳』と呼ばれるより質の高い作品が求められるが、直訳と意訳のバランスの落としどころは、翻訳者にとって大変難しい課題であるということを知った。

今までただおはなしを楽しんで見ていたそれぞれの絵本の背景等も想像してみる楽しみが増えた講義であり、また日本の美しい母国語を学ぶために沢山の本を読まなければいけないと感じた学びでもあった。

石井桃子氏が翻訳の際、その時代時代の文化的背景や流行がわからないと、言葉のニュアンスを言うものが伝わらないとして、詩人のアーサー・ビナード氏に家庭教師として英語を教わっていたという話も聞き、数々の英語圏の児童文学を読んできた石井桃子氏でも、良い作品を日本の子ども達に届けるために努力を欠かさなかったという姿勢にも心を打たれた。

人生日々勉強。私は低いとこにいるから、頂上までは厳しいですが、ポレポレと出来るところまで登っていきたいと思います。

石井桃子の翻訳はなぜ子どもをひきつけるのか「声を訳す」文体の秘密

竹内美紀 著 ミネルヴァ書房