ドイツ語を聞きながら歌舞伎を観る

久しぶりに、歌舞伎を観に行った。

数年前、初めて自主的に歌舞伎座で歌舞伎を観てすっかりその虜になり、一時は毎月観に行っていたこともある。

と言っても好きな演目は、皆さんが思い浮かべるであろう「ザ・歌舞伎」といった古典作品ではなく、芥川龍之介や大佛次郎、泉鏡花など新しい時代の作家が書いた「新作歌舞伎」だ。古さと新しさがいい塩梅で入り混じっているし、言葉も現代語だからその点では分かりやすく、親しみが持てるのだ。一人で観に行っては、幕間にお弁当を食べて、半日~丸一日楽しんでいた。

最近は、お金や時間に余裕がなくなってしまい、足が遠のいていたところ。

今日は歌舞伎座ではなく、国立劇場で開かれている歌舞伎鑑賞教室に行った。演目は近松門左衛門の「日本振袖始」。

第一幕で歌舞伎のあれこれを解説してくれたり(ちなみに、今回解説してくれるのは、私が密かにファンである坂東新悟氏)、本番の第二幕でも適宜字幕を表示してくれたりと、初心者が楽しめるような構成になっているのが一番のポイント。そのため、若い人や外国からのお客さんがとても多かった。

ドイツ語圏からの旅行者が団体さんでチケットを押さえていたのか、英語はほとんど聞こえてこず、圧倒的にドイツ語が多かった。

私の後ろにもドイツ語を話す女性3人組が座った。どうやら、1人だけがイヤホンガイドを借り、聞こえてきた内容を他の2人に一生懸命説明しているらしい(初心者向けの公演なので、多少仲間同士で話していても、個人的には全く気にならなかった)。

ナチュラルスピードで話している上に、こちらのドイツ語能力が低いため、何を言っているかはほとんど分からないが、時々「Aber~」とか「Ich bin~」とか聞こえてくる。

ふと聞こえてきてなぜか私がツボってしまったのが、劇中に八岐大蛇(ヤマタノオロチ。頭が8つある大蛇の妖怪)が登場した時、「Acht!Acht!(8つよ!8つ!)」と聞こえてきたこと。うん、たしかに8つだ。

歌舞伎にしては公演時間が時間が短くて安い(全部で1時間半ほどで4,000円)し、初心者向けなので、歌舞伎座での公演に比べて圧倒的に外国語話者が多い。日本観光のツアーの中に組み込まれたりしているのだろう。

安く楽しめる上に、その時々によって様々な言語をナチュラルスピードで聞くことができることも楽しい。私にとってはまさに一石二鳥だ。

これからも折を見て、足を運んでみたい。

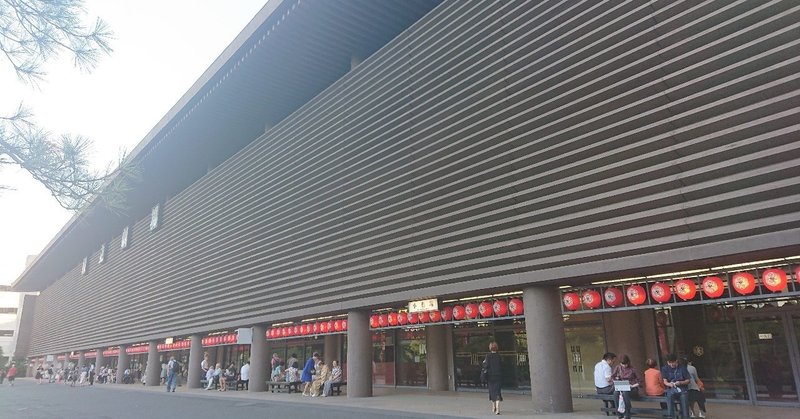

国立劇場正面

ロビーの吹き抜けを照らす照明

もし何かに共感していただけたら、それだけでもとても嬉しいです。いただいたお金は、他の方の応援に使わせていただきます。