仏教と科学①

今週、仏教学者でNHKの「100分de名著」にも出演されている佐々木閑先生の講演を生で聞く機会がありました。佐々木先生は、京大工学部出身でバリバリの理系でありながら仏教学者としての道を選ぶという稀有なバックグラウンドをお持ちです。そんな佐々木先生ならではの視点から「仏教と科学」という難解なテーマについて、とても面白く、分かりやすく解説して頂きました。今回はその講演の中から仏教と科学の共通点について整理しつつ書き留めました。

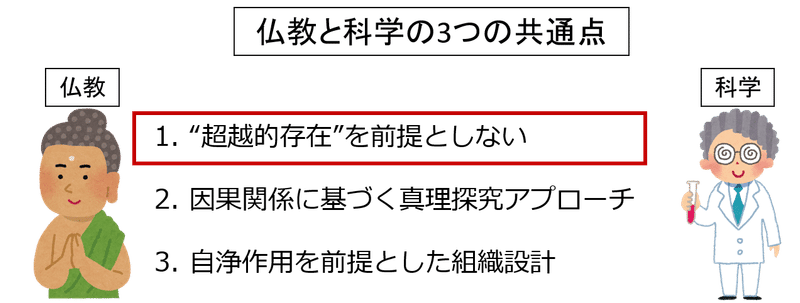

佐々木先生は仏教と科学の共通点についていくつかの視点から解説されていたのですが、整理してみると以下の3つにまとめられそうです。

今回は、まず「超越的存在を前提としない」点について考察します。

なお、科学が超越的存在を前提としないのは言うまでもない(超越的存在を認めると、それはもはや科学ではなくオカルト・エセ科学の領域)なので、科学が超越的存在を前提としない事については今回は書きません。

仏教も超越的存在を前提としない

超越的存在とは、神だとか悪魔だとか、魔法とか奇跡だとか超能力とか超常現象とか、要するにオカルト的な類のやつです。科学がそういうオカルトを否定しているのは何となく分かると思いますが「いや、仏教だってそういうオカルトチックなとこあるじゃん?w」と思う方もいるかもしれません(私も以前はそう思ってたとこあります)。でもツッコミは半分正解で半分間違いでした。

仏教のオカルトっぽい面について

そもそも、現在日本で普及している仏教の多くは、本来の仏教の教え=お釈迦様の世界観からはずいぶんかけ離れて、平たく言えば「めっちゃオカルトチックに変質」しているものが含まれています。例えば、仏像をみると阿修羅像や千手観音像のように人間離れした姿をしたものを見たことあると思いますが、仏教を作ったお釈迦様は、自分の死後、後世でこんな異形の偶像が作られるなんて微塵も想像していなかったはずです。

異形系の仏像のほかにも、護摩を焚いて祈祷をしたり、曼荼羅を描いてみたり、お経を唱えるだけで極楽浄土に行けたり・・・傍から見るとSF的でオカルトチックな要素が仏教にはチラホラ見受けられると思います。なぜこんなオカルトチックな要素が追加されたかというと、誤解を恐れず端的に言えば「ウケるため」です。現在の仏教が持つこういった超常現象的な側面というのは、お釈迦様の死後、弟子たちが仏教をインドから世界中に広げていくにあたって「顧客にウケる=信者を増やす」ため、意図的にヒンズー教の世界観をたくさん取り込んで後から追加されたものです。こういった脚色はお釈迦様が描いた元々の仏教の世界観とは全く関係ないんだそうです。今風に言えばマーケティングの一環ですね。

さて、”超越的存在”の否定の話に戻りますが、お釈迦様が否定したかった「超越的存在」とはいったい何を指していたのかというと「支配階級」のことです。仏教が誕生する以前、生前のお釈迦様が暮らしていた古代インドではバラモン教という土着の宗教が信仰されていたのですが、バラモン教にはカーストと呼ばれる厳密な身分制度がありました(カーストはヒンズー教にも引き継がれてますね)。

バラモン教は日本の神道のように八百万の神々を信仰する多神教の世界観を持っていたのですが、神々と交信できるのは一部の人だけであるとされていました。それがカーストの頂点にある司祭(バラモン)です。当然ながら、この司祭が絶対的な権力を持つのですが、カーストの各階級は血筋によって継承されるため、司祭の一族はずっと司祭、奴隷の一族はずっと奴隷というように、生まれた瞬間に人生が決まるわけです。奴隷に生まれた人は、「今回はダメだった・・・来世に期待!」で奴隷の一生を過ごすわけで、いわば『生まれガチャ』みたいな社会でした。成り上がりもチャンスもへったくれもないですね。でもこのカーストというのは、当時の人々とっては太陽が東から登って西に沈むように当たり前の世界観であり、

「人としての正しい生き方とは、それぞれのカーストにふさわしい暮らしを全うすることです!」

と固く信じられていたわけです。

お釈迦様はこのカーストの社会に生きる人達をよーく観察・分析し続けた結果「あれ?なんかコレ・・・おかしくない?」と気づき、よく考えたところ

「人は生まれながらにして平等である」

と主張したわけです。この「人は皆平等」という考え方が、超越的存在論なんかいなくても世界は良くなるし、真理にたどり着けると考えたわけです。この点が科学との共通点になります。

「人は皆平等!」が仏教だけ他とちょっと違う件

この「人は生まれながらにして平等である」という考え方はキリスト教やイスラム教にもあるのですが、仏教のそれは他の宗教の平等論とはちょっと違います。とキリスト教やイスラム教のそれは「唯一絶対の神の前では、誰もが平等」という意味での「平等」です。

仏教の場合はそもそも「唯一絶対なる神」なんていないわけですが、では何をもって平等なのかというと「みんな、例外なく苦しんでいて不幸だから平等」という、ちょっとトリッキー(?)な論理で平等を謳っています。

「平民や奴隷はおろか、高貴な血筋である王族や貴族、さらにはカーストの頂点に君臨して神々と会話ができる奇跡の血筋である司祭ですらも、例外なくみーんな同じことで苦しんでいるじゃないか。だから、本質的には司祭も貴族も平民も奴隷も生まれながらの差なんてなくて、実はみんな平等なんじゃないの?」

と考えたわけです。そして、司祭ですらも逃れられない普遍的な苦しみを以下の4種にまとめました。(四苦といいます。四苦八苦の四苦。)

・生きる苦しみ

・老いる苦しみ

・病気になる苦しみ

・死ぬ苦しみ

司祭や王族がこれらの苦しみから逃れられてない時点で「カーストなんて意味なくない?」と思ったわけです。当時カーストは社会を支配していた通念であり、誰もがそれを当然と思い、それに異を唱えていなかったわけです。ガリレオガリレイが天動説を唱えたらキリスト教会に激おこ弾圧されたように、この考え方は当時の社会からすればかなり危険な思想だったはずです。それでもこの考え方がその後受け入れられるようになったのには、お釈迦様自身が王族であるという点が大きいと思います。平民や奴隷がこんな事言ったら、ただの危険分子として抹殺されていたことでしょう。

この「みんな例外なく苦しんでいて、その意味でみんな平等」という考え方は仏教の世界観の根幹を成す思想の1つであり「一切皆苦(いっさいかいく)」と言います。こうしてお釈迦様は、バラモン教社会におけるカーストの支配階級にあったような超越的存在を「一切皆苦」という考え方によって完全に否定したわけです。

ちなみにバラモン教のカーストは現在もヒンズー教で引き継がれていますが、当時お釈迦様が否定した超越的存在論の要素がヒンズー教から取り込まれて現代の仏教に残っているのは、何だか皮肉な感じがします。現代にお釈迦様が蘇ったら、今の日本の仏教を見て「何かそれ思ってたやつと違うんだけど!!」と突っ込むかもしれませんね。

残りの科学との共通点は次回に。

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?