「宇宙のあり方」を「自己のあり方」として生きる (儒教編 前フリ)

こんにちは。東洋思想かぶれ6年目に突入した者です🤤

私は東洋思想研究家 田口佳史先生の講義をずっと受けているのですが、田口先生がしきりに「皆さんが東洋思想の語り手になってほしい」と仰っしゃいます。つまり「インプットばかりじゃなくアウトプットもしなさい」と。

「いやー、東洋思想って学べば学ぶほど、知らなきゃいけないことがたくさん出てくるので、まだまだ人に教えるってレベルじゃないんですよー🤮」って言い訳しながら昨年もインプットに邁進しておりましたが、先日、昔の講義メモを読み返したら内容を忘れていることが多々あり愕然としたのを機に、今年は不完全でもいいからアウトプットをがんばろうと思います(小並感)。

前回のポストで

「東洋思想的な生き方」とはどういう生き方なのか概要を書きました👇

一言で言うと「宇宙のあり方を自己のあり方として生きる」っていうのが東洋思想的な生き方になるんですが、それって具体的にどういう考え方として現れているの?っていうのを「儒教、仏教、禅、道教(老荘)、神道」それぞれの観点から紹介しようと思ってます。

これを読めば儒教も仏教も禅も老荘も神道も、東洋で誕生・進化した思想哲学は、根本的には皆同じことを言っているのが分かるっていう寸法です。

(そんなにキレイに着地できるかはわかりませんがw)

今回は「儒教編」の第0回目・・・「前フリ」回です。

儒教にとって「宇宙のあり方を自己のあり方として生きる」とはどういうことかを説明するための前フリをサラっと書くつもりが書いてたらどんどん長くなってしまった件・・・🤤

「儒教」を語る上で抑えておくべきこと

「儒教」を語るにあたっては、まず最初に抑えておくべきことがあります。

それは

「論語」と「儒教」は別物である。

ということです。

ここを抑えておかないと、

「あー儒教ってアレでしょ。”目上の人の命令には絶対服従”とか”男尊女卑”とか”礼儀作法にうるさい”とか、体育会系の昭和おじさんが好きそうな考え方の宗教だよね😏」

と、ポリコレ全盛の現代に逆行するかのような「時代錯誤な宗教」という偏見に儒教が晒されかねないからです。

もちろん「年長者を敬う」とか「父性原理が強い」といった要素が儒教に有るのは事実です。しかし、それがどういう背景・文脈のなかで説かれたものなのをすっ飛ばして、表層的に枝葉末節の要素を都合良く解釈して色んな人達が利用してきた残滓ですコレは。

「群盲像を評す」という寓話が示すように、表層的に末端の要素だけ見て全体を捉えようとするのは誤った見方に繋がりかねません。

「儒教」の範囲が広すぎ問題

なんでこんなワケわからんことになっているかというと「儒教」という言葉が指す範囲がとても広くなってしまったことが原因だと思われます。

一口に「儒教」といっても、時代を経るにつれ以下の6種類に変遷を遂げています。

原始信仰としての「儒教」

古代中国で民間土着信仰(シャーマ二ズム)としての儒教

儒家思想としての「儒教」

孔子が思想として大成し、孟子が体系化した儒教

儒学としての「儒教」

国家教学として拡大展開された儒教

宋学(朱子学)としての「儒教」

形而上学(哲学)として進化した儒教

陽明学としての「儒教」

朱子学への批判として発展した儒教

礼教としての「儒教」

朱子学から「礼」の要素だけ残った儒教

ところで「儒教」を英語で何と言うかご存知でしょうか?

Confucianism (コンフューシャニズム)

といいます。

Confucius (コンフューシャス) とは「孔子」の英語名です。

つまり「儒教」とは本来は「孔子の教え」という意味です。

上の1~6のうち、本当の意味で「孔子の教え」と言えるのは2と3です。そして現代にも通用する=21世紀の今こそ学ぶべき価値がある(と私が思っている)「儒教」は2と3です。

残念ながらHuluやNetflixにたくさん流れている中国や韓国の時代劇だと儒教社会を1や6のようなニュアンスで描かれていることが多いようです。分かりやすい演出にしてるんでしょうけど「ああいうのが儒教なんだな」と捉えて敬遠するのはあまりに勿体ないです。

これは時代劇に限った話ではなく、現代の中国・韓国・北朝鮮に残っている儒教は6あるいは伝統文化(風習)として保存された1です。

「論語」と「儒教」は別物である。

と書いたのはそういう意味です。

・「論語」=「孔子の教え」=2,3

・「儒教」=1~6を全部ひっくるめた総称

です。

孔子も後世にこんなに幅広い領域で自分の名前が使われるとは思ってなかったでしょうね。

「儒教」は「哲学」なのか?問題

よく孔子のことを「哲学者」と表現しているケースが見られますが、これも私は違和感があります。

私の理解では「孔子」は決して哲学者ではありません。

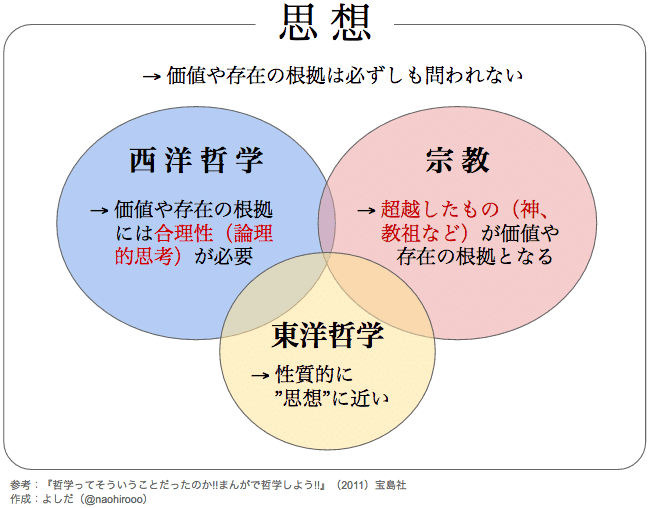

上の図が分かりやすいのですが、一般に「哲学」とは「言語」を用いて「論理的に思考」する営みを指します。「言語」を用いるので「哲学」には厳密な「言葉の定義」が不可欠です。「言葉の定義」と「ロジック」を積み上げて1つの体系的な世界の見方やモノの考え方を提示するのが「哲学」です。

この定義に従うなら「仏教」は間違いなく「哲学」だといえます。仏教は厳密に言葉を定義して論理的に世界観を説いています。「唯識」とか「密教」とか「華厳」とか、何これロジックの化け物?ていうぐらい論理が積み上げられてますよね。

一方儒教はどうかというと、上の1~6の分類でいえば

4. 宋学(朱子学)としての「儒教」

これは「哲学」です。「理気二元論」のように言葉の定義とロジックで世界を説明しています。そもそも朱子学は宋代に入り、仏教や道教に押され衰退していた儒教を「哲学」に昇華させ儒教の復権が目的なので、進化の方向性が深遠な形而上学に向くのは当たり前なんですが。ちなみに5,6はわかりません。どちらも朱子学ベースですが哲学としての進歩性がどこにあるかは調べてません。

さて、問題は次の2つ。

2. 儒家思想としての「儒教」

3. 儒学としての「儒教」

これら「孔子の教え」としての儒教はどうなのか、ですが

はっきり言って、とても「哲学」と呼べる代物ではありません。

なんせ「言語の定義」がありません😨

たとえば「孔子の教え」の中で最も重要な概念の1つに「徳」というものがありますが、この「徳」のズバリドンピシャな定義は「論語」の中にどこにもありません。(もし見たことある方いたら教えてくださいw)

ズバリの定義は書いてないけど、例えば「徳」があるとこうなるよ、みたいな感じでふんわりと匂わせてます。以下のような感じ。

「政を為すに徳を以てす、譬えば北辰の其の所に居りて、衆星の之を共ふが如し」

(徳を用いて政治を行うのは、北極星を中心に星が回るようなものだ)

「郷原は徳の賊なり」

(地元で善人とチヤホヤされるような人ほど徳をそこなう)

「徳孤ならず、必ず隣有り」

(徳のある人は孤立することがなく、理解し助力する人が必ず現れる)

これは「徳」に限らず「仁」とか「道」とか他の概念でも同じです。いずれも厳密な言葉の定義はされていません。ロジックもありません。ロジックがないどころか「論語」の中でも「アッチとコッチで言ってること違ってない?」というのもありますし、時折、孔子の「人間としての器の小ささ」や「偏屈さ」なども垣間見えたりします。それが「論語」です。

そもそも「論語」自体も孔子が書いた書物ではありません。(孔子は自分で書いた本を一冊も残していない)。孔子の弟子が師匠との口頭の問答を書き残したものです。

孔子は春秋戦国時代の諸子百家の一人ですが、現代風に言えば経営コンサルです。各国の領主に自説を説いて回り雇ってもらおうとしてましたが、最後まで有力者に取り立てられることはありませんでした。

つまり「論語」とは、近所の歴史好きなオッサン(爺さん)が「過去の歴史とか見ると、ワシは人間や人生にはこういうことが大事だと思うんだよね~」

って言ってるのをメモって本にまとめただけの「オッサン(爺さん)の名言集」でしかないのです。これを「哲学書」と呼べるのかと。

でも「哲学」じゃなくたって別にいいんです。そこに私達が学ぶべきところがあれば。

論理的じゃないけど合理性がある不思議

現代人は「言葉の定義」がない議論をイヤがる人は多いと思います。なぜなら、言葉の定義がないと論理的思考がしにくいからです。ロジックを積み上げにくいからです。

私も仕事でメールや文書に曖昧な表現を見つけると

「まず言葉の定義をハッキリさせてくれ!」

と言ったりします(言われたりもするけど)。

なので、論理的思考に慣れている人ほど、孔子が説くフワフワした「思想」レベルの話にはピンと来ないかもしれません。

「言ってることは分かるんだけけどさ・・・観念的だよねw」

とか。

でも、断言します。

2. 儒家思想としての「儒教」

3. 儒学としての「儒教」

これらの「孔子の教え」は、実は超がつくほど合理的です。

論理的ではないかもしれないけど「合理性」があります。

「合理性」があるので、孔子の教えを聞くと

「ああ、たしかに。そのとおりだわ。それって結構大事なことだわ。」

ってなるはずです。私はなりました。そういうフワフワ話嫌いだったのに。

更に言うと

「それ、実は前から薄々思ってたわ」

ってなると思います。私もなりました。

ホンマかいな?

って思うかもしれませんが、よく考えてみてください。それぐらいの魅力がなければ「一介の名もなき経営コンサルの名言集」を2,500年経った今でも残ってるはずがありません。

この名言集を読んだ人が

「これはマジで人生で大事な考え方だから、息子や娘にも読ませよっと」

といって2,500年間、子々孫々と受け継がれて現代に残っているわけです。

そして、その「合理性」を支えているのが

「宇宙のあり方」を「自己のあり方」として生きる

という考え方です。

ハイ、これでやっと前フリができた!(長い)

続きはコチラ

おまけ

論語は「思想レベル」でしたが、孔子の死後100年経った頃に登場した「孟子」はもうちょっとちゃんとしてます。孔子の思想を引き継ぎ、ちゃんと考えを整理して体系化した上で著書も自分で書いているので「アッチとコッチで言ってること矛盾してない?」なんてことは孟子の主張の中にはありません。でもあくまで「儒家思想」の範囲での体系化であり、朱子学のような形而上学的探求には及んでいません。

参考図書

その他色々。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?