仏教と科学③

前回の続きです。

「仏教と科学の共通点」3つ目。組織設計の話です。

仏教と科学の「組織」には、他の組織にはあまり見られない特徴があります。それは「組織の強い自浄作用」です。仏教と科学は、その組織を維持していくのに「自浄作用」が不可欠にならざるを得ない面があり、それが組織設計に組み込まれている点で共通してた、という話です。

仏教の組織って?

仏教における組織とは「僧団」を指します。僧団の構成員は修行僧です。

俗世を離れて仏教の修行に入ることを「出家」と言ったりしますが、出家とは「本気でお釈迦様の弟子になる覚悟」を決めたということです。一方、普段の生活を維持したまま仏道を志すこと「在家」と言います。在家者にとって、出家者というのはある意味で「憧れの的」であり「注目の対象」です。なぜなら出家者というのは、自分の人生 365日24時間すべてを100%仏道に捧げ専念することを選んだということなので、言ってみれば「自分のやりたいことだけに全力投球する生き方を選んだ」わけです。「自分にはとてもそこまでの覚悟はない」「今の生活を捨ててそんな選択はできない」と、色んな事情で出家を諦めざるを得なかった在家者からすれば、出家者というのは羨望と尊敬そして注視の対象になるわけです。現代風に言うなら「安定した生活を捨ててまでも、自分がやりたいことだけに全力投球するために独立を果たした起業家」という感じでしょうか。

さて、自分のやりたいことに人生のすべてを捧げる覚悟ができたとしても、人間なので食っていかなければなりません。仏教を広めるために仲間と共に僧団を作ったお釈迦様は「自分達が専念してやりたいこと」と「食っていかなければならないこと」をどう両立するかを考えた末、ある結論に至りました。それが

「そうだ、完全に社会に依存しよう」

ということでした。そして、この社会に完全に依存するという方針こそが、仏教僧団という世界最古のコミュニティが2,500年間もの間、崩壊することなく維持されてきた最大の秘訣なのだそうです。

社会に完全に依存するということ

仏道を究めるという「自分達が本当にやりたいこと」に100%専念するため、お釈迦様は僧団に所属する出家者は全員、食い扶持を稼ぐ仕事=ライスワークは一切やらないと公言したわけです。つまり、食べていくための糧をすべて社会からの寄付で賄うことにしたわけです。「電波少年の企画じゃないんだから、寄付だけで生活していくなんて無理でしょ?」と思ってしまいそうですが、それを可能にしたのが「戒律」という仕組みです。

戒律:仏教において、修行者や僧団が守らなければならない規律

正確に言うと「戒」が個人に対してのルールで「律」が集団に対してのルールです。ここで重要なのは「律」の方です。「戒」は「殺生をしてはいけない」とか「物を盗んではいけない」とか基本的なものが多く、在家者にも適用される基本的なルールです。一方「律」は集団=僧団に対するルールで、当然出家者のみに適用されます。日常生活の所作や服装など細かく規定されています。例として、すごーく細かい律の一部を紹介すると

・寝台の高さは四十センチ以上にしてはならない。

・寝具、坐具、椅子などに綿を入れて作ってはならない。

といったものがあります。(・・・何でダメなんだろうw)

なぜ「律」がここまで厳しく制定されているのかというと「僧団が常に人々の憧れの的であり続けるため」であり「社会から後ろ指さされないようにするため」です。食い扶持=ライスワークを完全に社会に依存するということは、人々の寄付だけで食っていくということです。もちろん寄付する側にとっても寄付という善行で徳を積み、より良い来世にしたいという打算的なモチベーションはあるのでしょうが、それでも寄付をする甲斐がある=リターンがあると思ってもらわなければ、僧団が存立できないわけです。そして、もしその戒律を破る者がいたら厳正に対処し永久追放もします。なぜなら、それは僧団のブランドを著しく損ね、在家者からの寄付が減ることに繋がり、ひいては僧団の存亡にかかわるからです。

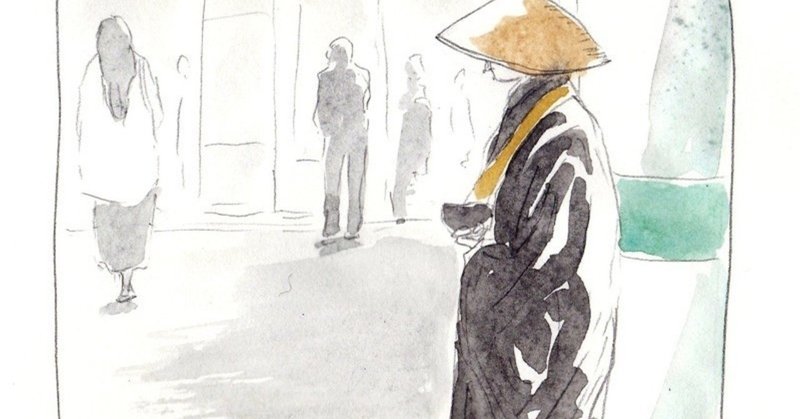

ちなみに寄付を受ける最も一般的な方法が「托鉢」で、僧侶が在家信者から直接寄付を貰います。

日本でも駅前で托鉢中のお坊さんがいますよね。余談ですが、托鉢のお坊さんにお布施しても決してお礼は言われません。でもムッとしないでください。それはお坊さんの愛想が悪いからではなく「我々は社会に完全に依存しますから!(キリッ」というお釈迦様以来の志を今も正々堂々と貫いていることを示すためです。だから安易に「恵んでくれて感謝します」などとお礼を言ってはいけないんだそうです(そうはいっても、軽くペコリぐらいはしてくれると思いますが)

「自分がやりたいことに100%専念する」ことと「食っていく」ことを両立するために「社会に完全に依存する」決断をし、それを維持するために戒律を定めたことで2,500年も続く組織を作ったお釈迦様は類まれな組織設計者だと思います。そう考えると現代の企業家が「やりたいことに100%専念」したくて起業・独立したものの「食っていく」ためには結局やりたくないことを続けざるを得ない状況というのは、現代に僧団があっても解決する気があまりしませんね。。。

科学における「出家」

ここまでの話を科学に置き換えるとどうなるか、もうお分かりの方も多いと思いますが、物理学とか天文学とかのアカデミックな世界の話になります。「ポスドク問題」が言われて久しいように、アカデミックな世界というのはそれだけで食っていくには大変厳しい世界です。

こんな熾烈なアカデミックな世界に飛び込む研究者というのは、ある意味で「出家者」に近いといえます。「自分がやりたいことに100%専念する」覚悟を決めたということですから。きっとどこかの時点で求道者としての道に見切りをつけ、民間企業に就職した在家の研究者にとっては、アカデミックな世界で生き続ける決意をした出家者は羨望と尊敬・注視の対象になるはずです。

アカデミックな世界の「律」とは

アカデミックな世界において「僧団」に相当する組織とは、すなわち大学や研究室、学会になるでしょうか。そして僧団への「寄付」や「お布施」も、スポンサー企業からの出資や行政からの補助金(税金)という形になる思います。科学には「今すぐには役に立たない」ものや「それ何の役に立つの?」と聞かれても答えにくい成果がたくさんあるわけで、そんな状況でも社会から食っていくに足る寄付をもらうためには、出家した僧侶のように自分たちの高潔で誠実な姿を見せるほかありません。そのためには、お釈迦様が定めた戒律ほど明示的なものではないにしても、組織に暗黙の「律」がきっとあるはずです。そして、たとえ法律に抵触していなくても、論文捏造や盗作、STAP細胞のような騙りをした者を永久追放するといった組織としての自浄作用があって然るべきです。(ホントにあるのか内情は分かりませんが・・)

仏教と科学、どちらも「自分がやりたいことに100%専念」する覚悟をもった出家者(求道者)が所属するコミュニティがあり、食い扶持を社会に完全に依存するためにも組織設計としての自浄作用が不可欠であるという点で共通点がある、というお話でした。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?