アジア版NATOは可能か?SEATOから何を学べるか?

菅総理は10月21日の会見で「インド太平洋版のNATO(北大西洋条約機構)をつくる考えは全くない」と言明しました。

クアッド・プラス

上記は、10月6日の第二回日米豪印外相会合(クアッド)に対する中国の反応を意識した発言です。この時、Newsweekは次のように「アジア版NATO」と報じています。

クアッドは米国、日本、オーストラリア、インドの4か国が、インド・太平洋地域での中国牽制を意図した協議体で、米国はさらに連携を強化し、アジア版NATO(北大西洋条約機構)とも言える「クアッド・プラス」を構築したい考えとも言われる。

「クアッド」と「クアッド・プラス」が中国の台頭を意識していることは間違いありません。中国の批判も想定の範囲内でしょう。しかし、まだ多くの点で明確化されていません。日米豪印以外のどの国が参画するのか。どの程度の協力関係を締結するのか。各国の思惑を整理して、一つの方向性を早期に明示する必要があります。

アジア版NATOは必要か?

ここで頭の体操をしてみましょう。仮定の話ですが、もしクアッドをアジア版NATOに格上げするのであれば、二つの問いを考える必要があります。それは「必要性」と「可能性」です。先に結論から述べましょう。

・アジア版NATOは必要か?

まず、そもそもアジア版NATOは必要でしょうか。それは中国しだいです。中国の周辺国に対する行動によって、必要性が決まります。また、米国のパワーの相対的低下に伴い、米国が同盟諸国の核となる「ハブ・アンド・スポーク形」ではなく、同盟諸国が連帯する「ネットワーク形」へ移行すべきという意見もあります。ただ、現時点でアジア版NATOの構築は国際情勢の不安定化を招くリスクが高く、得策ではないでしょう。菅総理もアジア版NATOを否定しているので、現時点で日本政府も「必要はない」と判断していると考えられます。

・アジア版NATOは可能か?

もし仮にアジア版NATOが必要になったとして、アジア版NATOの構築は可能でしょうか。答えは「もし共通の政治的目的や相互援助の手段があれば可能」です。ただ、これは簡単なことではありません。「東南アジア条約機構(SEATO)」を例に後述します。

アジア版NATOは存在した?

今回は「FOIP」や「クアッド・プラス」の方向性を考えるために、過去の事例を検討してみましょう。

アジア版NATOと言うと最初に頭に浮かぶのは「東南アジア条約機構(SEATO)」です。結論から言うと、SEATOは失敗に終わりました。ヘンリー・キッシンジャーはSEATOの失敗の原因を端的に次のように述べています。

「それ(SEATO)に欠けていたものとは、共通の政治的目的や相互援助の手段であった。」

SEATOとマニラ条約

1954年7月、第一次インドシナ戦争(仏領インドシナの独立戦争)の停戦でフランス軍が仏領インドシナからの撤退を決定しました。しかし、東南アジアで力の空白が生じ、北ベトナムや中国など共産主義勢力が拡大する恐れがありました。そこで、共産主義の拡大に対抗するために創設されたのが「東南アジア条約機構(SEATO)」です。

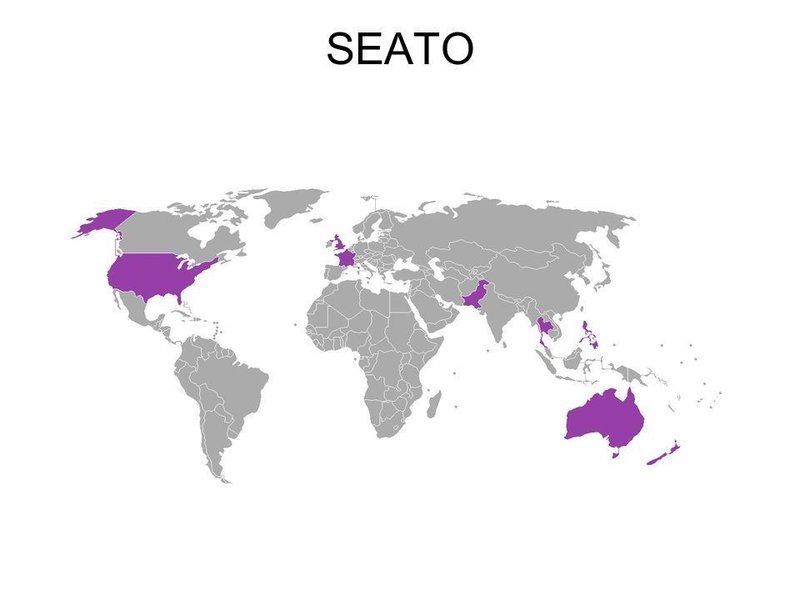

1954年9月、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、フィリピン、パキスタンの8カ国が「東南アジア集団防衛条約(マニラ条約)」を締結しました。マニラ条約第4条には次の記載があります。

・マニラ条約第4条

1. 各締約国は、いずれかの締約国又は締約国が全員一致の合意によつて将来指定するいずれかの国若しくは領域に対する条約地域における武力攻撃による侵略が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、その場合において自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するため行動することに同意する。この項の規定に基づいて執られた措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。

2. 条約地域内のいずれかの締約国又は1の規定が随時適用される他のいずれかの国若しくは領域の領土の不可侵若しくは保全又は主権若しくは政治的独立が武力攻撃以外の方法で脅かされ、又は条約地域の平和を危うくするような事実若しくは状態によつて影響を受け若しくは脅かされるといずれかの締約国が認めた場合には、締約国は、共同防衛のために執るべき措置について合意するため直ちに協議しなければならない。

「武力攻撃以外の方法」として「国内紛争」も含んでいます。この点はNATOと比べると特殊です。このマニラ条約を基にSEATOが設立されました。

SEATO加盟国と保護対象地域

SEATOはマニラ条約を締結した8カ国で構成されました。また、ここが重要ですが、SEATOは加盟国以外にインドシナ三国(南ベトナム、ラオス、カンボジア)を保護対象地域に指定しました。フランス軍の撤退により生じた力の空白を埋めるためです。このインドシナ三国の保護がSEATOの肝です。

・非加盟国と反脱植民地主義

他方でインドやセイロン(現在のスリランカ)は加盟を拒否しました。マニラ条約の防衛対象に「国内紛争」も想定したことで、「内政不干渉の原則」に反していると批判したのです。両国はイギリスからの独立を果たしたばかりで、「SEATOは帝国主義国家による東南アジアの現代版保護国化」と捉えていました。SEATOにとって地域の雄であるインドの非加盟は大きな意味を持ちます。

ラオス内戦

SEATOにとって初の試練が1960年8月の「ラオス内戦」です。しかし、最初の試練からSEATOは機能不全に陥りました。アメリカと英仏が対立したのです。ラオス内戦の勃発で、米国のアイゼンハワー大統領は介入すべきだと訴えました。理由は「ドミノ理論」です。アイゼンハワー大統領は「平和の達成」の中で次のように述べています。

「ラオスが共産主義の手に陥ちることは、ドミノ碑の倒れる列のように、なお自由な隣国であるカンボジア、南ベトナム、そしておそらくは、タイとビルマの連続的陥落をもたらすであろう。このような一連の出来事は、共産主義による東南アジア全土の掌握に道を開くようなものであろう。」

・消極的なイギリスとフランス

しかし、イギリスとフランスはラオス介入に消極的姿勢を示しました。脱植民地主義の文脈で、もしラオスへの介入すれば、旧植民地国のインドやマラヤ連邦(現在のマレーシア)から批判を浴びる可能性があったのです。ヘンリー・キッシンジャーは、イギリスとフランスの狙いを次のように述べています。

「フランスとイギリスは最近追い出された地域のために危険を冒しそうになかった。実際、フランスそしてイギリスは、アメリカが性急なことをするのに対して拒否権を得るためにSEATOに入ったのは、ほとんど確実である。」

1961年4月のSEATO閣僚理事会で米国とタイは迅速な軍事行動を要求しました。消極的なイギリスも米英協調の中で、介入を決断せざるを得ない状況に陥ります。しかし、5月11日にラオスで紛争当事者による停戦が成立しました。イギリスはギリギリで介入を回避します。

・SEATOの機能不全

1962年7月に、ラオスで連合政府の樹立が合意され、国際的中立が保証されました。しかし、ラオス内戦の結果、SEATOの機能不全が明白になりました。この時、タイは集団防衛の失敗の責任は英仏の消極的な姿勢にあると批判し、SEATOから両国の追放を要求しました。初の試練の時点で、もはやSEATOの存続は危機的な状況に陥っていたのです。

SEATOのその後

その後、1963年9月のマレーシア連邦樹立を巡って、イギリスとインドネシアが紛争状態に陥ります(マレーシア紛争)。また、同時期に南ベトナムでは軍部がクーデターを起こし、混乱が続きました。そして、トンキンワン事件(北ベトナムの魚雷艇による米国艦船への攻撃)を経て、米国が本格的にベトナム戦争へ介入します。

・ロンドン会議

1965年5月、SEATO閣僚会議がロンドンで開催されました。米国はベトナムへの介入を訴え、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、フィリピンの5カ国は参戦を決定します。しかし、イギリス、フランス、パキスタンの3カ国は軍事協力を拒否しました。つまり、SEATOは全く機能しませんでした。

・イギリスと米国の撤退

さらに、その後1968年にイギリスがスエズ以東地域からの撤退を発表します。SEATO閣僚会議では他の加盟国から批判の声が出ました。しかし、続いて1969年にニクソン政権が米国のベトナムからの撤退を開始しました。

もはや軍事同盟として明白に機能不全なSEATOは、1977年6月に静かに解散しました。

なぜSEATOは失敗したのか?

SEATOはその目的をほとんど果たすことなく、失敗に終わりました。なぜSEATOは失敗したのでしょうか。

1. 米国の戦略的失敗

まず、米国の冷戦期の戦略的失敗が挙げられます。米国はソ連に対し「封じ込め戦略」を取りました。しかし、「封じ込め戦略」は発案者であるジョージ・ケナンの考えとは違った形で運用されました。本来であれば、封じ込め戦略は「ソ連の封じ込め」を目的とした地政学的な戦略です。しかし、世論の説得を通じて、いつの間にか「共産主義の封じ込め」を目的とした地理的制約のないイデオロギー的戦略に変化しました。

2. 英国とフランスの軍事介入拒否

また、キッシンジャーの指摘通り、英国とフランスは独立した旧植民地に対し積極的な関与に否定的でした。SEATO設立後に脱植民地化が進展しました。その結果、両国は旧植民地に介入することで「新植民地主義」だと批判されることを懸念し、また、介入する意義を見出せずにいました。結果、ラオスと南ベトナムへの軍事的介入を拒否しました。

3. 重要な国の非加盟

さらに、東南アジアに強い影響を及ぼすインドやインドネシアが加盟していませんでした。また、保護対象地域のインドシナ三国(南ベトナム、ラオス、カンボジア)も加盟していません(ジュネーブ協定で、三国が参加することを禁じていました。)

最も重要な問題

上記の3点を端的に述べるならば、キッシンジャーの指摘した「共通の政治的目的の欠如」でした。米国は「ドミノ理論」を標榜していましたが、他の加盟国は自国の安全保障上の国益をふまえ、冷静に国際情勢を分析していました。どのような組織も同じですが、明確な目的が共有されていない組織は脆弱です。SEATOは正に典型的な例だったと言えるでしょう。

仮にアジア版NATOを構築するとしたら?

仮にアジア版NATOが何かしらの理由で必要になったとして、SEATOの歴史から何を学ぶことできるでしょうか。第一に「共通の目的」です。加盟国が明確に目的意識を共有することが第一歩でしょう。第二に「加盟国内のパワーバランス」にも注視が必要です。SEATOには重要な国が加盟しておらず、また、脱植民地化で英仏の東南アジアでのプレゼンスは変化していました。

少なくとも現時点でアジア版NATOの構築は得策ではありません。ただ、状況の変化に臨機応変に対応できるように頭の体操は大切です。

最後になりますが、最も大切なことはアジア版NATOが必要のない状況を維持し続けることです。その状況に陥った時点で、インド太平洋の状況は相当悪化しています。その状況に陥らないように努力することが何よりも重要なのではないでしょうか。

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは活動費として活用させていただきます。