ポオ小説全集Ⅱ/エドガー・アラン・ポオ

最近、17世紀から19世紀にかけての自然観念の変化やそれに伴う探検ものに興味を持っている。

最初に1726年発行のジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』を読み、続いて読んだのはバーバラ・M・スタフォード『実体への旅 1760年―1840年における美術、科学、自然と絵入り旅行記』。そこからすこし遡った17世紀の山に対する観念の180度の転換を考察したM・H・ニコルソンの『暗い山と栄光の山』と、実は並行して読み進めていたのが、エドガー・アラン・ポオ『ポオ小説全集Ⅱ』。

1809年生まれ、1849年に早逝したポーは推理小説やSF小説の創始者だが、この本ではその彼が残した2つの冒険小説が収められている。

ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語

お目当てはポオ唯一の長編小説といわれる「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」(以下、「ピムの物語」)だ。

アメリカ・マサチューセッツ州ケープ・コッドの南30マイルに位置する、いまは観光地として知られ、かつては有数の捕鯨港として栄えたナンタケット島に生まれた、アーサー・ゴードン・ピムという人物が1827年から1828年にかけて体験した「南海およびその他の地方で相次いでした」「一連の異常な冒険」について、10年後の1837年に『南部文芸通信』という月刊誌の編集長であるというポオ氏が自身の名義で小説という形で掲載し、その後、ピム氏自身が手を加えた、結局、誰が作者かわからない冒険譚という体をとった物語である。

ようはここ最近僕が読み進めてきた17世紀から19世紀初頭の探検記や自然を描いた詩、冒険小説の系譜におさまる作品だ。

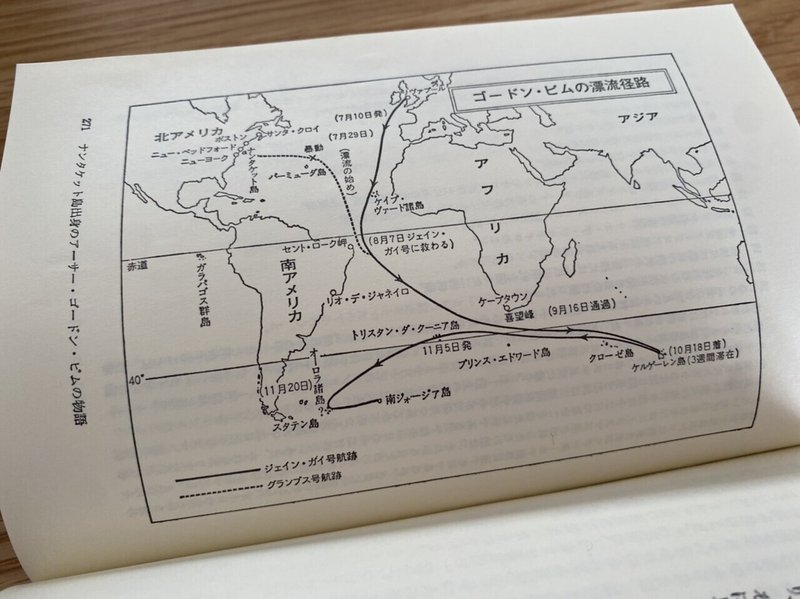

ピムは、父が船を所有し船長をしている友人に誘われて、家族の反対を受けながら、こっそりとその船に乗り込み、海に出る。しかし船内で起こった事件と嵐のために帆が折れコントロールが効かなくなった船で残された4人の船員ともに大西洋を漂流することになる。船内にはわずかな飲み物と食料しか残されていなかったため、ひどい飢えと渇きに苛まれながら1ヶ月弱を過ごし、別の船に運よく吸収された頃には残っていた人数も半数の2人になっていた。その後自分たちを救出してくれた船に乗り、南極へと向かうのだが、南極大陸が発見されたのが1820年のことなので、時代的にはまさに旬な探検に出向くということになる。

その南極での探検で起こった出来事がここからすこし紹介する話である。

自然の紋様を読む

この作品については、スタフォードが『実体への旅 1760年―1840年における美術、科学、自然と絵入り旅行記』のなかで、こんな風に書いている。

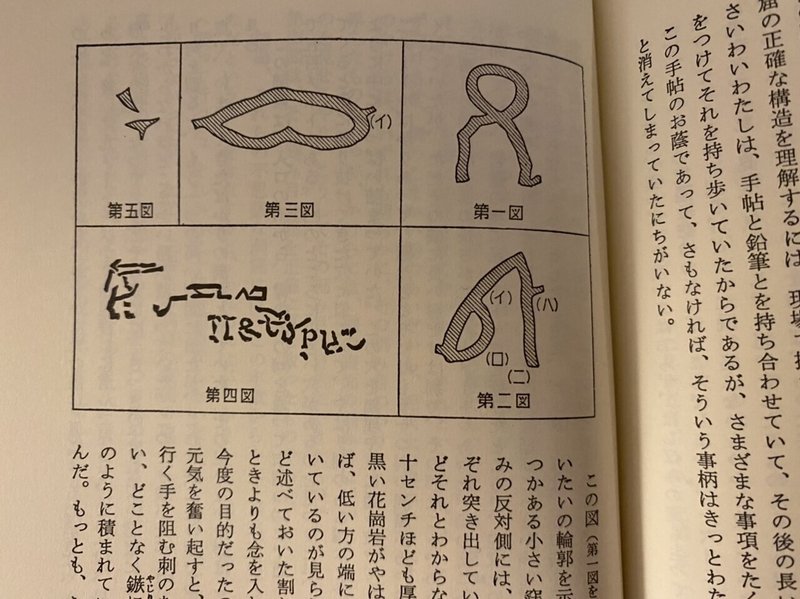

カズンズの理論には先見の明と言うべきものがある。というのは、やがてまさしく両義的な〈戯れ〉が人工と芸術の両方に関わるならわしのものであったのとちがって、自然の痕跡と人工の斑点もしくはしみは二極対立するものとなるからである。自然の辞書と、これと併存する人工の虚構による言語に19世紀人がつけたこの対立関係を頭に置けば、エドガー・アラン・ポーの奇作『ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語』の結論部がよくわかってくるのではないかと思う。南極洋のツァラル島の黒い花崗岩の割れ目で語り手が目撃したらしい「奇妙な地層」と「自然の紋様」を、ポーは面白い絵と文章で示している。

18世紀後半から19世紀初頭の探検に夢中の科学者たちが、自然のさまざまな痕跡に自然が歩んできた歴史を読み解こうと躍起になっていたことは「好奇心の機能不全と編集する力」というnoteのなかで、すでに紹介した。

スタフォードが「科学は自然という名の状態を再定義し始め、ユートピア的静謐の状態から、物質の変化と多様性が反映するような変化変相の状態まで、いろいろ考えついた」とした17世紀を経たあと、18世紀に入ると「ニュートン主義と諸種の唯物論哲学は、見たところ安定し切った事物にさえ、その構成分子のレヴェルにいたるまで、実はひそみ隠れているダイナミズム、力と動きに意識を集中」するようになるというさらなる変化が続いたことを指摘する。自然はそのダイナミックな変化の動きとともに、その痕跡をそのうちに刻んでいると考えられるようになるのだ。(中略)そして「この再定義によって自然現象は時間の経過を記録するもの(records)たると同時に記念するもの(memorial)として見え始め」る。この記録であり、記憶たる自然そのものを読み解こうとする新たな自然誌(ナチュラルヒストリー)がはじまるわけである。

スタフォードがポオの「ピムの物語」に見出すのは、18世紀から19世紀にかけての西洋の人びとのこうした自然観である。

そして、ほかにほとんど挿絵などがない作品に挿入されるスタフォードが「面白い絵」と呼んだのが、具体的にはこんな絵(というか図)だ。

スタフォードは先の文章に続き、こんな風にこの第4図の意味を紹介している。

黒い花崗岩の穴から距のように出た部分を探検中、ピーターズが泥灰土層表面に何か謎のぎざぎざが列をなして刻まれていると言って、ピムの注意を引く。ピーターズはその印がアルファベット(というつまりは人工の)文字であると「愚かしい説」をとるが、ピムは「それが誤りである」とやっとのことで納得させたが、「まず相手の目をこの割れ目の床部分に向けさせると、たまった埃の中から泥灰土の大きなかけらを拾い上げ、それらが何かの震動で、ぎざぎさの刻まれている表面から剥落したものに相違なく、というのもかけらの尖った部分とぎざぎざが完全に一致しているからだと言い、そうやって、それらが自然の業になるものだということをはっきりさせた」。

これに興味をもったのがこの作品集を読もうと思ったきっかけだ。

この物語、実はなんとも未完のような形の中途半端な終わり方をする。ピム氏自身の語りが有耶無耶なかたちで中断されたのち、「ポオ氏」でもない誰か別の人物が「ノート」という形式で語りを受け継ぐ。その「ノート」のなかでいったんピム氏が「アルファベットではないと断じた」この刻み目が再び考察される。しかも、そこでは第4図以外の第1-5図の形状さえ、文字ではないかと推測されるのだ。

第1図、それから第2図、第3図、および第5図は、これらをあの割れ目そのものが示していたのと全く同じ順序に従って並べ合わせたうえ、傍へ出ている小さい枝路や迫持(こういったものは、読者も想い出してみればおわかりになろうが、割れ目の主要部分相互間の連絡手段として役立ったにすぎない)をとりのぞいてしまえば、エチオピア語の一つの語根――すなわち「蔭になっている」という意味の語根(ここに1-5図の形)――を形づくることになるのであって、蔭とか暗闇とかいうこのはわは、すべてこの語根から派生したものである。

実際、それが文字であるのか、人工的なものかどうかの答えは明らかにされることはない。けれど、こうした推論が行われるのが、まさに当時の雰囲気であったことは、この時代の自然の見方に関する複数の記述をみて、わかったのが最近の読書のひとつの発見である。

メルヴィルの『白鯨』との同時代性

さて、ナンタケット島が捕鯨で栄えた島であったことは、先に書いたが、捕鯨という観点でつながる、これも古典的名作のひとつであるハーマン・メルヴィルの『白鯨』の物語も、このナンタケット島からはじまるのだ。

「ピムの物語」の初出が1837-1838年。メルヴィルの『白鯨』は1851年の発行だから、時代的にも近い。

そして、この全集にもうひとつおさめられた探検物語中編「ジューリアス・ロドマンの日記」は40年の発表なので、さらに近くなる。

彼は「自然」への燃えるような愛にとりつかれていたのであり、しかもその「自然」を、それが示現する平穏と歓喜の相においてではなく、おそらくその荒涼としたあらあらしい様相において崇拝していたのであった。彼は、読み進むにつれてわれわれが羨望を禁じえないような明白な心の歓喜をもって、広大な、しかもしばしば恐怖をもたらすあの厳粛な荒野を昂然として歩いた。

と、主人公ロドマンについて紹介しているこの作品は、いまだ未到の地であったロッキー山脈横断の物語――実際には、船で川を遡っていくシーンが大部分を占める物語――だ。

この広大なひろがりをもった領土全体は、程度の差こそあれ文明人の訪れるところとなり、じっさい、そのたいへん大きな部分が恒久的に植民されたのだあった。しかしながら、われわれの地図のすべてに今なお未踏査のしるしをつけられ、今日にいたるまでつねにそのようなものと考えられてきた、きわめて広大な地域があるのである。この地域は南は北緯60度線、北は北極海、西はロッキー山脈、東はロシアの領土にかこまれたなかに横たわっている。しかしながら、この異常に野蛮な地域をさまざまな方角に踏破したという名誉はロドマン氏に属するものであり、ここに公けにされた物語のなかのもっとも興味深い細目は、じつにその地域における氏の冒険と発見に関するものなのである。

ようは、仇敵である白鯨をおって人間にとっては巨大で崇高すぎる大海原を旅するメルヴィルの物語とは、非常にテーマが重なってくる。同じような年代だからだろうが、いまだ大きな自然やそこに棲む未知の生き物――白鯨やインディアンたち――に対する畏怖と興味の入り混じった雰囲気が物語を重苦しく占有しているのが、ポオとメルヴィルの物語の共通点のように思う。

その点さらに時代が進んで、19世紀も終わりに差し掛かってくると、ポオのはじめた推理小説も、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズの物語のように論理が不気味な謎を制するようになり、まさに、ホームズと同時代の1897年のブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』では、「時と場所を選ばず、自分の思うところへ自由に現われることができるし、どんな姿にもなれる」ドラキュラを退治するのはタイプライターによる記述、言語化による見える化、固定化によるものなのだ。

こうした崇高で畏怖の対象であった自然が徐々に言葉によって制圧されていく様が、ワーズワスやコールリッジらのロマン主義の詩や、同時代のターナー、そしてそれに続く印象派の画家たちが描く風景にも見てとれる。

そのすこし前の時代、まだ自然が未知のもので、畏怖の対象として、「ピムの物語」の洞窟の痕跡やメルヴィルの海のなかに潜む白鯨のように、人間にはその意味するところを完全には明らかにしない、人智を超えた存在であった時代があったことがわかる。

百科全書的な記述

ポオの小説とメルヴィルの『白鯨』にはもうひとつ同時代ならではの共通点がある。それは小説の物語の流れすら破壊してしまうような、物事に対する百科全書的な記述である。

まずメルヴィルについては『白鯨』と特徴を紹介した「鯨の語源」というnoteでも書いたが、なにより物語がはじまる前、

僕の手元の本ではイシュメールの登場する物語の第1章は、本のp55からはじまっていて、物語のはじまり以前に本ははじまっているのだ。(中略)

第1章の前には「語源」と「抜粋」があるのだ。

という構成になっていて、そこで、

WHALE……スウェーデン語、デンマーク語ではhval。この動物の体躯がまるまるしていること、あるいはそれを輾転とさせることに由来する。デンマーク語ではhvaltは『アーチ状の』または(丸天井のような』の意

というような鯨という語の語源が紹介されたり、

「抜粋」では、旧約聖書からはじまり、モンテーニュ、ラブレー、ベーコン、シェイクスピア、ホッブズ、ミルトンから、クック船長やジェームズ・バンクスなどの大航海をした人たちの鯨に関する記述が次々に引用される。

この『白鯨』が発表された1851年は、ロンドンで世界最初の万国博覧会であるロンドン万博が開催され、ニューヨーク・タイムズが創刊された年でもある。万国博覧会がかつての驚異の部屋が産業と手を組んでの発展形であることが思い出されるし、小説をあらわすnovelとニューヨーク・タイムズが扱うnewsが同じく新しさを自らの特徴にしているということもここでイメージできる。その点でも紛れもなく、この『白鯨』という作品は、単なる物語というよりも、博物誌的な作品だといえる。

そんな博物誌的、百科全書的な記述の傾向は、ポオの作品にも見受けられ、たとえば「ジューリアス・ロドマンの日記」には「ロドマン氏自身の物語にはいるまえに、わが大陸の北西部において、発見という点でほかの人たちがなしとげたことをざっと一瞥しておくのの不穏当ではないだろう」としてこんな記述が続く。

おそらく白山が北アメリカにおいてなしとげた、少しでも注目に値するもっとも早い旅行は、1698年にエヌパンとその友人たちがなしとげたものである。(中略)アーヴィング氏はその『アーストリア』において、キャプテン・ジョナサン・カーヴァーの企てを、大陸を横断して大西洋から太平洋にいたった最初のものと述べているが、しかし、これは氏のまちがいであるようだ。というのは、アレグザンダー・マッケンジー卿の日記の一冊に、とくにその目的をもった2つのちがった企てが、ハドソン湾毛皮商会によって1つは1758年に、今1つはさらに早く1749年に着手されなと記されているからである。(中略)年代順にいえば、アメリカ北部における次の重要なのは探検は、銅山を発見しようという目的をもって、1769年、70年、71年、および72年のあいだに、ハドソン湾のプリンス・オヴ・ウェイルズ要塞から北西方北極海の沿岸地帯にまで押し進んだ、サミュエル・ハーンのそれであった。

似たような記述は「ピムの物語」で、彼らが南海の冒険に進もうとする際、「わたしの物語をこれ以上進めるに先だって、これらの領域に関する発見の段階に、これまでほとんど注意を払ったことのない読者諸君への参考までに、従来南極点へ到達するために企てられてきた数少ない計画について、手短に説明しておくのも悪くあるまい」といって、1772年のクック船長のレゾルーション号による航海やら、1803年のクロイツェンシュテルンとリジアウスキーという2人の船長がロシアのアレキサンダー皇帝に派遣された話、1822年のイギリス海軍のジェイムズ・ウェッデル艦長が二隻の船で「どの航海者たちも行ったことがないほど、遥か南方の地点にまで到達」したことなどを数ページにわたって記述していく。

自然に対する態度の変化

いまであれば物語としての読みやすさ優先で、こうした難解になりがちな詳細な事実の羅列は避けようとするものだが、それこそ、「事実」がつくられて間もなく、それ自体の価値が重要視された18世紀から続く啓蒙の流れがはっきりとここには残っている。

文化史家のワイリー・サイファーはまさに19世紀文学と科学や科学技術との深い関係性を扱った『文学とテクノロジー』で、「ほとんど技術主義的といっていい繊細さで、ポーは「目的はその達成のために最も適した手段によって達成されねばならない」という原理にのっとって、作業する」と書いているが、それはポーに限らず、19世紀の作家たちが共通してもっていたのは「科学の世界で用いられるような方法の意識であった」ともいう。まさにスタフォードが『実体への旅』で示したような、非人間である客体に語らせよう、事実に示してもらおうとする記述の方法は、ポーやメルヴィルの作品にも見てとれる。

先に書いたように彼らはまだ非人間である自然の客体や事実に畏怖の感情をもち、それに真摯に向き合っている印象があるが、その後の印象派や象徴主義、そしてドイルやストーカーのような19世紀後半の作家たちになると、自然は人間がその客観的な記述により制御可能な対象に変わっていく。

こうした時代による自然観の変化をしっかり理解しておくことは、この気候変動危機の時代を生きる僕らにとっては何より大事なことではないだろうか?

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。