好奇心の機能不全と編集する力

唐突だけど、フランス・ブルターニュ地方への玄関にあたるレンヌの街のレンヌ美術館にある、Cabinet de curiosités(好奇心のキャビネット)という部屋が好きだ。

絵画や家具が並んだコーナーもあるが、ここに掲載した写真のような小さな彫刻や人形、化石や道具類が収められたガラス棚が趣味にあった。雑多で悪趣味な感じがなんとも良かった。パリのマレ地区にあるカルナヴァレ美術館が好きな理由とも似たところがある。

さて、このキャビネットは所謂「驚異の部屋」で、18世紀のクリストフ・ポール・ロビンという人が集めたコレクションを元にしたものだという。

自然がつくりだしたもの、人工的につくったものと区別なく、化石や貝殻、動物やその一部、絵画や彫刻など、とにかく物珍しい珍品奇物を集めた驚異の部屋の流行がヨーロッパでみられるようになったのは、ルネサンスはじまる15世紀からで、リンネの近代分類学に代表されるような啓蒙の精神が世界を科学的に理路整然と整理しようと動きだした18世紀には驚異の部屋への情熱もおさまっていくことになるので、ロビンのキャビネットは最後期のものにあたると考えてよさそうだ。

この部屋のことを思い出したのは、最近読んだ2冊の本(M・H・ニコルソン『暗い山と栄光の山』、バーバラ・M・スタフォード『実体への旅 1760年―1840年における美術、科学、自然と絵入り旅行記』)における、人間の自然の見方や向き合い方に関する革命的な変化が起きた17世紀後半から18世紀前半の、科学的思考がつくられていく様をみるにあたって、自分の外にある物事を先入観にとらわれずに見ることの大事さとむずかしさについて考えさせられる面があったからだ。

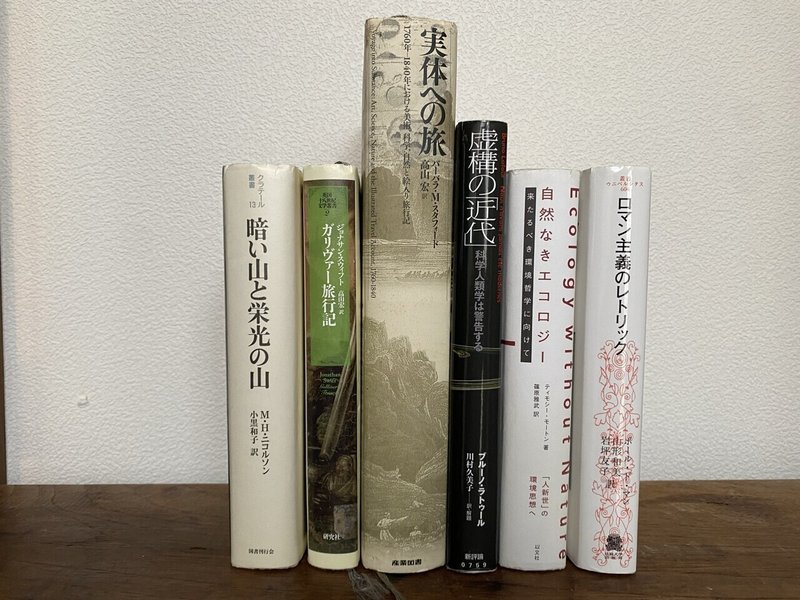

そこで、この2冊にくわえ、こんな感じの本のラインナップを参照しつつ、世界に対して人はどう好奇心をもち続けられるのか、もち続けるのとそうでないのとでは何が違うのか、といったあたりについて考えてみたい。

特に、的をしぼって自然や環境といったものに関する人間の見方や向き合い方についての好奇心と観念のありようについて。

好奇心の矛先

ルネサンス期以降のヨーロッパの驚異の部屋に具現化された、好奇心に導かれるまま蒐集するという姿勢には、僕は前々から興味をもち、知的好奇心のための蒐集という面では大いに見倣っていて、とにかくジャンルやテーマを絞らず好奇心の赴くまま雑多な読書を心がけている。とにかく知りたいと思う気持ちに身体を任せることが大事だと思うからだ。

スタフォードがこんな書き方で明らかにしているような、定型定石をこねくりまわしてアートする17世紀前半までみられた態度から、未知未踏のものを対象にみずから新たな発見を得ようとする18世紀の啓蒙的探検家たちの態度は、同じ好奇心でもその矛先が社会的既知に向くか、未知に向くかで180度違う。言い方を変えれば、人間社会の伝統的知の蓄積に頼って創作するか、世界そのものに赴きその対峙に新たな知の創出の成否を委ねるかの違いだろう。

事実即応の絵入り旅行記というものは、事物の真底を摑めるかもしれないというこういう視覚形態に本質的と考えられるさまざまな可能態そのもととも言える典型例であろうが、まさしくその「アート」(というよりは技巧〔アート〕の少なさ)が、一般にすぐ利用されがちだったどんな意味作用の定型定石とも無縁だったからである。未踏の地の報告という建前からして、探検者たちの相手が何か既知の商品などであるはずがない。知られざる、文字通りの異境なのであった。この世界の個々独自の個別相に比喩を介さず対峙しようという決意に発する発見方法を、そうした探検者たちが工夫していく中で、真実のモノ語りが一個の美学に昂まっていった。

アートか、サイエンスか、同じ創造的な態度でも2つの方向性がある。創作のための源泉としての知の素材を、人工的な知のアーカイブに求めるか、世界から未知なものを探り当てることに求めるか、調べる先ややり方が異なるわけだ。好奇心の矛先をどこに向けるかである。この矛先を自分で決められるかが問題なのだろう。後者の探検からの発見という好奇心の向け方については、以下のnoteでも書いたとおりだ。

好奇心の機能不全

もちろん、好きなことをいろいろ調べて学ぶのは当たり前として、別に好きじゃないけど、あとで必要だから調べて理解しておく勉強も必要だね、と思う。僕自身、昨日も実際、ちゃんと事前に勉強して引き出しに入れておいてよかったと思うことがあったりもした。なので好奇心に導かれて調べる以外に、必要に応じて調べることも大切だとは思う。

けれど、なんとなくまわりをみると、必要に応じて調べることはできても、好奇心に導かれて調べるということができない人って少なくないように思う。

いや、ちょっと違うか。

僕が感じてるのは、仕事で必要なこととプライベートで興味があることが極端に二分されてしまっていて、前者はイヤイヤ、後者はただただ消費的に理性なく、知を得ている感じで、実はどちらも主体的な知の蒐集、獲得といった感じを受けないことが問題だということかもしれない。

イヤイヤやらされてるか、外から欲望を掻き立てられて受け身で情報を消費させられているかで、いずれも自分自身がつくりだした好奇心にしたがった知の探索ができている感じがしない。

好奇心が機能不全を起こしているように僕にはみえる。

知の編集力の不足が好奇心の機能不全を起こす

好奇心の機能不全、つまり好奇心を自分自身でつくりだせない=好奇心の矛先が決められない症状がなぜ生じるかといえば、根本には、その人に知の編集力が不足しているからなのだろう。

なぜ、好奇心のキャビネットなのか、はたまた、なぜ、さらにそれをもとに、近代的な博物館や美術館、そして近代分類学やさらには歴史学のような形で、蒐集した知の編集の仕方や編集後のアウトプットが生まれたかをちゃんと考えてみる必要がある。

ようするに、集めたものをなんらかの基準で並べてみて、そこに構造なりストーリーなりをつくりだしてみないと、そこに足りないものは何かがわからないし、もっとこのあたりを集めてみようという意欲が生み出せないのだ。

編集あってはじめて、蒐集に意味が生まれ、意味があれば調べてみようという好奇心が動く。この意味生成の編集機能が動いていないから、好奇心もまた機能不全に陥っている人は少なくない。

意味がつかめないと調査はままならない。

僕らもデザイン思考のプロセスで、デザインリサーチを行う際、必ずリサーチ仮説をプレリサーチで集めた情報をもとに組み立てる作業をする。デスクトップリサーチやら有識者へのヒアリングによって集めたデータを分類・編集作業をしながら、自分たちがリサーチによって明らかにすべきこと――つまり、いま自分たちが手にしていない未知のこと――は何かを明確にしたうえで、本格的なフィールドワークやらデプスインタビューに進む。この作業が自身の好奇心が躍動する源泉となる。

逆に、好奇心が機能不全を起こしている人はたいていこの組み立てができない。だから、自分が何に興味をもてばいいのかわからないし、集めたものが自分がこれからすることにとって何の意味をもつかが理解できない。結果、調べるための原動力となる好奇心が育たないし、自身のやるべきことの理解も育めないので指示待ち状態になりがちだ。

編集ができてこそ、外部と交歓に満ちた対話は成り立つ

ポール・ド・マンが『ロマン主義のレトリック』で書いた、ロマン主義詩人ワーズワスのような人間と自然の「交歓に満ちた対話」などというものは編集力不足の好奇心機能不全に陥った者には到底訪れない瞬間なのだろう。

ワーズワスの読者なら、この世界の魅力を知っている。この世界の穏やかな恒常性は〈応え〉るとか〈組み合わせ〉といった言葉のなかに表現されている。人間と自然の類比的一致はまことに完璧で、私たちは反響と喜びいっぱいの交歓に満ちた対話のなかで、一から他へと何の困難もなく、あるいは何の衝突もなく移行するのである。

もちろん、ワーズワスのような天才的な創作につながる編集など、僕らが必ずしももたなくてもよいが、とはいえ最低限自分が何をやればよいか、やりたいのかに気づくための編集的仮説形成力は必要だろう。

繰り返すが、それがなければ世界のどこに興味をもち、それとどのような関係性を築くのかさえわかることもできない。「交歓に満ちた対話」のためにも編集的な力は必要で、そうじゃなければ、他人が何を言ってるかを理解することもできなくて、対話にさえなりはしないのだから。

17世紀の大変革を考える

さて、実は、僕にとってはここからが本題だ。

そういう好奇心をもっての探検的な知的活動や、それに基づく編集的な仮説形成を日常的に行なっていてもなお(たいていの創造的仕事をしてる人が当たり前にやっている)、知の大規模アップデート作業、社会的パラダイムとシステム変更の作業というのは、きわめて困難なものだということを最近ではあらためて感じるわけである。

特に、僕がずっと関心を持ち続けて、ここでもそれについて書き続けている17世紀後半の社会的大変革とそれに伴う資本主義や産業革命や人新世や新自由主義や科学や終わりなき経済成長偏重や広がる一方の経済格差や上がり続ける平均気温や大雨やさまざまな差別やその他なんやかんやの状況を好転するために、大規模なアップデート作業をするためには本当の意味で何が必要かを明らかにし、ある程度のコンセンサスを形成していくのはとにかくむずかしいということだ。

そして、にもかかわらず、17世紀という世紀に起こったことはそれと同規模の大変革であって、それがなぜ可能だったかを考えることに、その変革を再度白紙に戻すためのヒントがあるのだろうと思っている。

実験哲学と探検という方法の確立

では、あらためて17世紀に起こったのは、どんな変化だっただろうか。何度も紹介してきてることだが、あらためて整理してみよう。

たとえばブリュノ・ラトゥールは『虚構の「近代」』で、こんなことを書いている。

ボイルの時代以来、私たちの文化の根幹を構成するものが常時、人類学者の目をすり抜けてきている。私たちの住処であるコミュニティを支えているのが、実験室で作られた対象を軸として結ばれる社会的絆であることに彼らは気づいていない。実践が思想に、あるいはコントロール下で紡ぎ出されるドクサが反直証論法に、そして科学者の承認が万人の同意に取って代わったことも見過ごされている。事実は人間が作り出すものとはいえ、人間の手作り品ではない…。事実には因果律はないが説明は可能である…――事実の超自然的起源が、こうして実験室内で高らかに宣言される。そうした私的空間が随所に増えていくにつれ、ホッブスが蘇らせようとした秩序は無力化していくことになる。

"fact"という英単語がそれまでの「つくられたもの」という意味から、「事実」をあらわす言葉に変わったのが1632年のことであることは何度も書いてきた。そして1660年に設立された科学者たちのアカデミー英国王立協会がその事実から知を生み出す方法として実験哲学のあり方を引用中にもあるロバート・ボイルらの活動を中心に確立してきたこともすでに紹介している。

過去の知のアーカイブから統合的な視点で真実を明らかにしようとしたホッブズらのやり方は、この新たな実験哲学の台頭によって封じ込まれたといえる。

同じことが、実験室の外でも起こったのを明らかにしたのが、ニコルソンであり、スタフォードである。

それまで忌むべき対象であった巨大な山々が、徐々に畏怖すべき崇高な対象として肯定的に捉えられるようになったきっかけが、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で、月にもクレーター=凸凹があり、さらに宇宙は無限に広がっていることを明らかにしたからで、それを機に、神学に基づく山は汚らわしいものという観念が、山は無限の宇宙同様に人類から比べるととても大きく畏怖すべき対象であるというポジティブなものへと変わった。

崇高な感覚は、ロンギノスの修辞学がイギリス人の関心を引き始めるずっと以前から、イギリスに到来していた。畏れと歓喜とが混ざり合った、かつては神のみに対するものであった畏敬の心は、17世紀になってまず広げられた宇宙へと向けられ、そして大宇宙から地球上の最大のもの――山、大海、広野――へと移行していったのである。(中略)科学的精神を持ったプラトニストたちは、無限の観念を世界を充満させる神の中に読み込み、さらにそこから発して、讃美と畏敬との結合した荘厳、偉大、厖大の概念を、神から宇宙空間へ、宇宙空間から自然界へと移し替えたのである。17世紀は「無限性の美学」を発見した。

この観念の180度異なる転換が、スタフォードが記した18世紀の科学者たちを未到の地への探検へと導いたものである。科学者たちは、人間の側から世界を描くのではなく、対象である世界の側から話させようとした。それはボイルらが実験室で、物たちがみせる事実に語らせようとしたのと同じである。

ロマン主義へと続いていく「交歓に満ちた対話」のはじまりだ。

自然の働きを観察し、記録したり、地図化したりということになれば、18世紀が物質の構造に抱いたもっと大きな関心に拠るところが大なのだ。ノンヒューマンというか人間と無関係没交渉の環境の相貌への意味ある接近を試みよう――とするなら、それら個々の岩層形成物や境界標を、ヒトの側からではなく、それら側に立って理解しよう――とするなら、それら個々の物質としての組成に対する讃嘆と深い洞察が必要だった。自然の傑作(natural masterpiece 完全に物象のみの、人手の入らぬ地球形成のこと)への視覚的意識と形態描写が隆昌したのも、その媒体を媒体として明快に調べることに掛かっており、その作業は少なくとも、18世紀初めから進行し始めていた。

こうして好奇心の矛先は、ルネサンス的な古代の知へ向かう人文科学的な方向から、人類の知が未到なものを対象にして客観的な観察と記述を方法とした自然科学的な方向へと転換された。

自然の変化の痕跡を読み解く

では、18世紀の人々は、自然のうちに何をみようとしたのか。

スタフォードが「科学は自然という名の状態を再定義し始め、ユートピア的静謐の状態から、物質の変化と多様性が反映するような変化変相の状態まで、いろいろ考えついた」とした17世紀を経たあと、18世紀に入ると「ニュートン主義と諸種の唯物論哲学は、見たところ安定し切った事物にさえ、その構成分子のレヴェルにいたるまで、実はひそみ隠れているダイナミズム、力と動きに意識を集中」するようになるというさらなる変化が続いたことを指摘する。自然はそのダイナミックな変化の動きとともに、その痕跡をそのうちに刻んでいると考えられるようになるのだ。

みずから変化しみずからを記録する自然。

そして「この再定義によって自然現象は時間の経過を記録するもの(records)たると同時に記念するもの(memorial)として見え始め」る。この記録であり、記憶たる自然そのものを読み解こうとする新たな自然誌(ナチュラルヒストリー)がはじまるわけである。

そうした自然現象の時間的、歴史的な次元な目が向くこと――歴史技術学(historiography)へのより大きな18世紀的関心の一部とも言える――で、自然現象は先史の過去と劫初の状態を今に保つものということになったばかりか、地球進化の激動激変にずっとさらされ続け、そういう地の「情念」の標徴と痕跡を今に悠然ととどめてある英雄的な物象世界ということになった。かくして物質の歴史が地から掘り起こされるか否かは、旅する自然史家・博物学者の、地の情念の表現を人間の干渉とは無縁な文字通りのランドマーク、地の印の裡に看抜く力、自然の文字通りの行いを忠実に解剖しようという気構えに掛かっているのであった。

ニコルソンが自著で中心的に扱ったトマス・バーネットが17世紀が終わろうとするタイミングで著した『地球の聖なる理論』が地球の変化を記述しようとしたように、ニュートンその人も含めてバーネットの影響を大いに受けた18世紀の人々は、実際の自然のなかにその痕跡をみつけだそうと旅に向かったわけだ。

この人間が関与しない自然そのもののなかにある痕跡から自然そのものの記録と記憶を読み解こうとする姿勢は、『非唯物論 オブジェクト指向社会理論』でグレアム・ハーマンが次のように人間不在の世界の記述について書いたこととも重なってくる。

この点でまだ見落とされているのは、この宇宙における膨大なほとんどの諸関係は人間とは関係がないということ、少なくとも他の千億の銀河のなかのありふれた銀河の辺縁に位置する、そのまた千億の星々の1つにすぎない中型の恒星の近くの標準的な大きさの惑星の正体不明の住人と、宇宙におけるほとんどの関係は無縁であるということだ。人間がいなくても対象どうしは他のものとの間で相互に作用するという点を忘れてしまえば、どれほど声高に主観=対象の分岐ののりこえについて吹聴したとしても、人間が住める宇宙の50%を自分たちのものと主張することになるのだ。本当の意味でオブジェクトに賛同するオブジェクトの理論は、人間を直接には全く巻きこんでいない対象間の背景について意識する必要がある。

客観性というか、この人間不在の世界、人間と独立して存在する自然という考え方が、17世紀以降の近代のひとつの発明であることを僕らは認識する必要がある。

アンビエント。手は届かない、けれど、僕らが巻き込まれているもの

僕らは、自然というものを人間とは独立に存在し、独自の歴史をもつものと再定義したタイミングが、なぜ自然環境そのものを人間が大きく作り変えてしまう人新世の到来と時を同じくして生じたのかを考えてみなくてはならない。

「消費主義の誕生はロマン主義の時代と一致している」というのは、『自然なきエコロジー』のティモシー・モートンだが、美しく人間とは独立して存在する自然が消費の対象となったのは、ロマン主義に先んじてあらわれた18世紀なかばのトムスンら叙景詩の時代かもしれないとニコルソンの本を読んで思った。

マレットは喜んでその企画に従った。彼は外国旅行から戻ったばかりで、心は「崇高な」光景で一杯だったのである。また彼はバーネット論争や自然科学者たちの著書も広く読んでいた。『逍遥』は彼が科学、特に地質学と気象学に関心を持っていたことを示している。トムスンが命じたように、彼は雄大な風景を何一つ見逃さなかった。噴火、火山、地震、嵐、洪水――すべてがそこにある。そのいくつかの抜粋を読んでトムスンは感嘆している。「これはまさに詩である。これは空想――熱狂――喜びな満ちた恐怖を喚び起こす」。

もちろん、ド・マンがこんな風にワーズワスの詩の一部を紹介してくれているように、ロマン主義の環境詩学はひとつ前のトムスンらの叙景詩よりも、自然のすでにそこにある感=アンビエント感をもう一歩前に進めている。

……星がいくつか、山々の背にそって、これから昇るのか、沈むのか、

ゆっくり動き始めたばかりの時刻に、

この少年が、どんなにしばしば、たった一人で、

木陰や、かすかにきらめく湖なほとりに立っていたかを。

そして指を組合わせ、両手をしっかり押しあて、

掌と掌とを、ぴったり合わせたまま、口もとまでもってきて、まるで楽器でも

吹くように

この少年は、あのもの静かな梟が、返事をしてくれるようにと

梟の鳴き真似を吹きならすのだった。―― すると、かなたの

渓流のながれている谷間から、梟は声をはり上げて

彼の叫びに応え、ひときわ高く、声を震わせて泣くのだった……

この詩に関して、モートンはこんな風に書く。

「しかし」は「そして」にもまして諸々の事物を分化したであろうが、このことゆえに、ワーズワースは「しかし」を使わない。アンビエント詩学には、たとえその明示的な主題が哀悼ではないときであっても、哀悼の質感がある(事実、「少年がいた」は、哀悼の作品である)。ここで私は「哀悼」と言っているが、フロイトが行ったように、哀悼と憂鬱を区別しない。というのも、この2つはつまるところ、しっかりとした消化とそうでない消化の違いに帰着するからだ。ある意味で、「しっかりとした」哀悼はいつも、ものすごく遅れる。失われた対象を十分に消化してしまうと、私たちはそれをふたたび味わうことができなくなる。最悪のことがすでに起きてしまっていて、ワズワースの語り手やノワール小説の登場人物のように私たちがすでに完全に巻き込まれてしまっていることを見出すことになるところであるエコロジカルな状況には、憂鬱は適切であり、倫理的にふさわしい。

この憂鬱や哀悼へと導く、死とも重なる人間にはどうしようもできない自然との絶対的な距離は、触れることもできないくせに僕ら人間をそれに巻き込むようなところがある。それをアンビエントと呼べばよいのかはモートンに委ねるが、このワーズワスの詩の根底にある自然との人間の距離はそれこそ、17世紀に発明された客観性に基づくものだ。

そして、この距離ゆえに哀悼や憂鬱の感情をもたらすことを可能にしたロマン主義だからこそ、モートンはそこに消費主義の誕生を見るのだろう。

自然との分断が自然の破壊を可能にした

モートンは、このロマン主義的なアンビエント詩学の問題点を次のように指摘する。

アンビエンス詩学には長所がある。それは私たちに、可能なかぎり多くの可能性を示す。その全てがシュレディンガーの猫のように積み重なっているのだが、それらは、私たちが観察するのを選択する前は、死にながら生きているのである。消費主義の幻想的な形態としてのアンビエンスは、当惑させるくらいに幅広い選択肢を示している。(中略)だがもしも私たちがアンビエンスにおいて存在するのだとしたら、間違うことになるだろう。もし私たちがそれを「選択する」のであれば、実のところは自由奔放なロマン主義の消費主義を完全なまでに再生産している。

この自然と人が分断されているがゆえに、逆にアンビエントな状態でたがいに接近することが可能で、そこからあらゆる消費可能な人間的選択肢が生まれてくるという指摘は、ラトゥールが「近代憲法」と呼んで批判するものと重なる。

近代憲法は、人間と非人間を完全に分離することを善とし、同時にその分離をないものにする。だからこそ近代人は無敵になれるのである。「自然は人間の手が作り出したものではないか」とあなたが非難すると、近代人は、自然が超越的であること、科学が自然へのアクセスを可能にする仲介者であること、そこに人間がまったく介入していないことを露骨に示して見せる。そこで「私たちは自由だし、私たちの運命は私たちの手中にあるのではないか」とあなたが言うと、「社会は超越的だし、その法則は常に私たちを乗り越える」と近代人は切り返す。「それではあまりにひどい二枚舌ではないか」とあなたが抗議すると、定義不可能な人間の自由と自然法則を混同したりはしていないと近代人は豪語する。そのくせ、あなたが近代人を信じ、注意を一瞬、他に逸らせたとたんに、何千にものぼる物体を自然から取り出してきては社会集団に移し替える。さらに自然物が持つ確実性を社会集団にも求めてくる。それはあの「達磨さんが転んだ」という子供の遊びのようなものである。

ラトゥールは「近代人は、自ら生み出す発明が社会秩序にどのような影響を与えるかについてはまったく頓着していない」といい、さらに「それが彼らの保険になっている」とも批判する。この無頓着が可能になるのも、自然と文化(人間)が互いに独立しているものとする前提から来ている。

ようはボイルらがモノ自身に事実を通じて語らせること、あるいは、18世紀の冒険者たちが自然にみずからの来歴を語らせようという、客観性というでっち上げを、人間自身が語る主観性と区別したことがはじまりなのに、なぜかそのでっち上げの区別が元からあって覆すことができないようなものとして取り扱いつつ、実は水面下で自然と人工のハイブリッドをせっせと生産しながら、自然を搾取し破壊しているというのが、ラトゥールが明らかにしていることだ。

人間、非人間、なかば抹消された神を同時に生産すること、そうした同時生産を隠蔽しつつ3つを独立したコミュニティとして扱うこと、分離した扱いの産物として、水面下でハイブリッド(異種混交)を増殖し続けること--以上の3つの実践から近代は成り立っている。人間と非人間の分離、水面上で起きていることと水面下で起きていることの分離、この二重の分離が近代人として私たちがどうしても維持しなければならなかったものである。

この事実とやらに基づく虚構をベースに、僕らの発見も、発明も、生産も、消費も、成長も可能になっていることに目を向けない限り、偽の価値のアーカイブに気をとられて、その裏でもっと大事なものが壊れていくことにちゃんと目を向けることができないのだと思う。

ガリヴァーのみた研究施設が世界中に広がって

さて、その18世紀の初頭にジョナサン・スウィフトが書いた『ガリヴァー旅行記』には、こんな研究の様子が描かれる。

最初に顔を合わせたのは貧相な人物で、手も顔も煤まみれ、蓬髪で髭も長く、もじゃもじゃ、かつあちこち焦げていた。着衣もシャツも、皮膚まで全て同じ色。8年間取り組んできた企画が胡瓜からの太陽光抽出で、抽出したものを術を秘して瓶中に封じ、気候不順な冷夏に放出して空気を温めるというもの。彼曰くにはもう8年あれば知事たちの庭を良い加減に太陽光で満たせることは間違いないのだ、と。

まさに、いま求められるサーキュラーエコノミーにぴったりの技術である。ほかにもこの研究施設は優れた科学的発想でいっぱいだ。

別の部屋にいて特にわたしを喜ばせた企画者は豚を使って土地を耕す、鋤、牛馬いらずの省力装置を考案していた。その方法とは、こうだ。1エイカーの土地にドングリ、棗椰子の実、栗、そして豚の大好物のブナ、カシワや野菜類を6インチ感覚、深さ8インチで大量に埋めてから、600頭からの豚をそこに放つ。2、3日もすれば端どもが好物の飼料をあさって土を全体に掘り返し、種蒔きにぴったりの状態にしてくれるばかりか、糞がそのこやしになる。

というのは、有機的で、リジェネラティブな農業の提案だし、

市庁舎の大風見鶏の上に日時計を置いた天文学者がいて、年毎、日毎の地球と太陽の運動を調整して、どういう風の吹き回しだとは言わせない、もう風の好きなようにはさせないようにしたのだ、とか。

という気候変動で大雨やらの被害に困らされている現代社会の救世主のような研究もある。

同時代のスウィフトがしっかりと気づいていた科学的な自然への向き合い方のおかしな点を、実は僕らは気づかなくなっている。

スウィフトが風刺した馬鹿げた研究と、気候変動のリスクがありつつ、ひたすら経済成長やら科学の進歩のためやらと称して止むことなく進められている開発や生産はなんら違いはない馬鹿馬鹿しさがあるはずなのに、スウィフトのように僕らはそれを風刺できない。

こうした風刺ができなくなってしまっている要因のひとつも、さまざまな事柄をつむいで編集的に考えを織り上げる技術が錆びついてしまったままの人が多かったり、そして、それとともにあるいま何が起こっているのかを知ろうとする好奇心がちゃんと機能していなかったりということがあると思う。

赦しのためのCabinet de curiosités

「残念ながら、私たちは世界である」と、モートンはいう。

「私たちは粘着性の汚物の中にいるというだけでなく、私たち自身が汚物なのだが、私たちはそこにひっつくやり方を見出すべきであり、思考をより汚いものにし、醜いものと一体化し、存在論ではなくてむしろ憑在論を実践すべきである」とも書いている。

そう、僕らは美しいアンビエント詩学に浸るのではなく、汚物まみれの環境論を標榜すべき時期にきている。そうした汚れにまみれた世界と僕ら自身の一体感を描き直すためにも、やはり好奇心を再起動させ、編集作業を進めなくてならない。

向かう先は、モートンのいう「赦す」ことをはじめることだと思う。

かくして赦すことは、根本的にエコロジカルな行為である。それは、エコロジカルななものにかんして確立された概念の全てを超えたところでエコロジーを再定義する行為であり、他者と徹底的に一緒にいようとする行為である。そして、ここにいること、つまりは文字通りこの地球において存在するということ(現-存在)は、赦す必要があるということをともなうが、それはつまり、あそこにいるなにものにも私たちには責任があり、究極的には「私たちの落度」であると考えるのと同じくらいに徹底的に考えてみることを意味している。

まず手始めに取り組むべきは、各自がそれぞれ「赦し」のためのCabinet de curiosités(好奇心のキャビネット)をつくっていくことだと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。