非常事態と原状回復

専制君主のなすべき務めとは、非常事態における秩序の原状回復ということであり、これはつまりひとつの独裁にほかならず、変転してやまぬ歴史経過に代わって、もろもろの自然法則の鉄のごとく堅固な体制をしくことが、つねに、この独裁のユートピアであり続けるだろう。

ヴァルター・ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』を読んでいる。

これがなかなか面白く、ときに興奮しながら読み進めている。

そのなかの一文が上の引用だ。

いまのように「原状回復」が遠く感じられてしまうくらい現政治体制の空回り具合をみていると、なんとも胸につまされる言葉ではないだろうか。

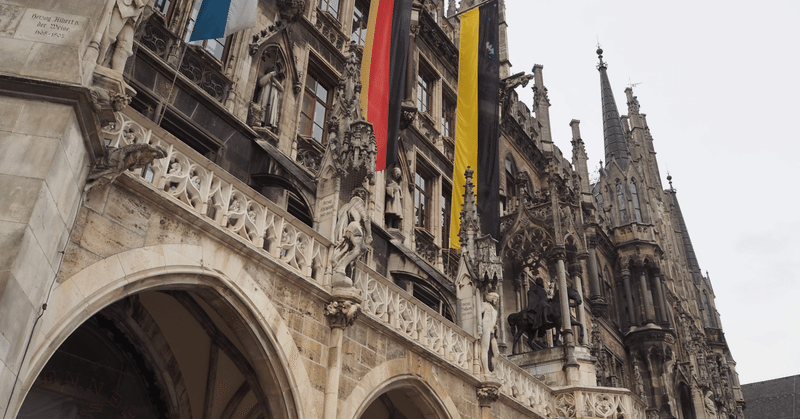

1923年の非常事態宣言とミュンヘン一揆

ベンヤミンは『ドイツ悲劇の根源』を1923年から25年にかけて執筆している。

第一次世界大戦が終わったのが1918年、アドルフ・ヒトラーが首相となり国家社会主義ドイツ労働者党が政権与党となったのが1933年のことだから、ちょうどその狭間の時期である。

1892年生まれのベンヤミンが31歳から33歳にかけての著作だ。

この1923年から25年という時期が注目に値する。

1923年には、ヴェルサイユ条約の賠償金の遅延を理由にしたフランス軍のドイツ・ルール地方の占領をきっかけとして、またナチ党員のひとりがフランス軍に捕らえられた上、処刑されたこともあって不満をくすぶらせていたヒトラーが、中央政府大統領による非常事態宣言によって表面化した不穏な空気と、それでもなお一向に解決に向かわない様子を見兼ねて、中央政府の打倒すべく、まずはバイエルン州政府の掌握を狙って起こしたミュンヘン一揆が起こっている。

この一揆は失敗し、ヒトラーは投獄、ナチ党は一時解散させられている。

しかし1924年の年末にヒトラーが釈放されると、翌25年の2月にはナチ党の再結成が認められてもいる。

7月にはヒトラーの著書『我が闘争』が発売され、高価格にもかかわらず売れた。ナチ党はバイエルン州以外のドイツ全体で知られる存在となり、9月にはあの悪名高い親衛隊が結成されている。

それが1923年から25年にかけてのドイツにおける動きである。

このナチ党の台頭のきっかけとなったミュンヘン一揆が、当時の中央集権政府の出した非常事態宣言とそれが不発に終わり、何の解決にもつながらなかったヒトラーの不満を要因となっていることが興味深い。

この時期書かれたベンヤミンの著作中で、冒頭引用したような「専制君主のなすべき務めとは、非常事態における秩序の原状回復」であり、それが「ひとつの独裁」であるとされるとき、いままさにこのときが置かれた状況もまた政治的に大きな岐路であることに気づかされるのだ。

ドイツ・バロック悲劇の時代と絶対王政

面白いと感じるのは、そんな時代に書かれたこの本でベンヤミンが考察の対象にしている17世紀のドイツ・バロック悲劇が書かれた時代というのもまた、同様に非常事態からの原状回復が課題となっていた時代だということである。

たとえば、ベンヤミンがとりあげるバロック悲劇の劇作家のひとりアンドレアス・グリューフィウスは、30年戦争というその名のとおり、1618年から1648年にもおよぶ神聖ローマ帝国を舞台とした国際戦争を背景とした作品を残している。

カトリックとプロテスタントとの宗教対立にくわえ、その後絶対王政を確立していくことになる世俗権力の台頭の過程としての権力争いが重なった不安定な社会状況が16世紀後半から17世紀半ば以降までのヨーロッパを彩っていた。

その時代について、ベンヤミンはこんなことを書いている。

1628年にガリカニズム(ガリア主義)4箇条の宣言とともに、神政主義的な国家理論の最後の陣地が陥落した。すなわち、教皇庁を相手に回して、君主の絶対的な不可侵性が勝ち取られたのだった。

引用中の「ガリカニズム(Gallicanisme)」とは、フランスにおいて、世俗的な事柄については国王権力が教会に優先するという考えに基づいて、国内にある教会を教皇に干渉されることなく国王の統制に従うようにする動きだ。

それが完成したのが、ルイ13世(とリシュリュー卿)の治下の1628年で、そこからルイ14世による絶対王政の時代へと入っていく。

この絶対王政へのシフトが必要とされたことの背景にあったものこそ、宗教対立やそれに伴って起こった有力者たちによる覇権争いで大いに不安定になったヨーロッパの社会環境の危機的状況である。目の前にある危機が、その危機をもたらした現権力にとって代わる新しい、より強力な権力を求める。

だからこそ、これに続く文章でもまた「非常事態」と権力の関係が問題とされるのだ。

近代の君主権概念が、最終的には、王侯のもつ至上の執行権に行きつくのに対して、バロックの君主権概念は、非常事態〔例外的な状態、戒厳〕をめぐる議論から発生してきており、非常事態を排除することが王侯の最も重要な機能である、とするものである。支配する者は、戦争、反乱、あるいはその他の破局的な出来事が非常事態を惹き起こした場合、この非常事態における独裁的権力の占有者たるべく、すでに前もって定められているのだ。この措定は、反宗教改革〔期〕的である。

バロック悲劇の17世紀に絶対王政のシフトが必要とされたのは、非常事態の危機的な状況からの原状回復を託すことのできる怪物的な力をもった権力が求められたからである。

非常事態が独裁的な権力を誘引するのだ。

貞潔なる女王は、殉教者劇において最高位の席を確保する

歴史は繰り返すというが、いままた緊急事態宣言が延長されようとしている一方で、その緊急事態の解決のための具体策を示すことのない政権への不満の声はあちこちから聞こえる。

その声が語る内容にはまったく統一感はないものの、現政権の無力さを嘆き、非難する点では同じである。

おそらく、この先も現政権から具体的な解決の方向性は示されることはないだろう。

であるときに、この社会のあちこちから聞こえる不満を受けとめるものは果たしてどこから登場するのだろうか。それはバロック期の絶対王政、第一次世界大戦後のナチのような独裁制をしくものとして登場するのだろうか。

冒頭の引用のあとには、こんな文章が続いている。

ストア主義の〔魂を扱う〕技術もまた、魂の非常事態たる激情の支配に対処するために、右の独裁に相当するような固定化の権能を与えようとする。この技術もまた、歴史に逆らう新創造(中略)を求めるのだが、この新創造は、専制君主の独裁体制に劣らず、まだ罪というものが存在していなかった、始原の、創造されたときの状態とは、遠く隔たっている。独裁体制のしるしとなるのが市民の恭順さであるとすれば、歴史に逆らう新創造のそれは、肉体的な苦しみに耐え通すことである。

と。

緊急事態を脱するため、僕らはまた過去の歴史におおて、そうであったように「独裁体制のしるしとなる」ような「市民の恭順さ」を示すのだろうか?

それが結局、あとで別の形で自分たちを苦しめる独裁者に権力を委ねることにしかならないというのに。

「それゆえにこそ、貞潔なる女王は、殉教者劇において最高位の席を確保するのである」とベンヤミンは書く。

それなのに、独裁に殉教する者の道を僕らは選ぶのか?

その道を拒否しようと思うなら、巨大な権力にしがみつこうとせず、自分たちの未来を自分たちで切り拓くしかないと思うのだが。

歴史的な視点から学ぶことはとても多い。

ベンヤミンの本、はじめてちゃんと読んだが、だいぶ好みである。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。