意味と身振り

最近、忙しすぎて更新が滞っているものの、そのあいだにもありがたいことにフォロワーの数が40,000を超えた。

10,000ずつ増えるたびに思うだけれど、何を期待してフォローしてくれるのか、わからないくらい、難解な内容なこのnoteにもかかわらず、本当にうれしいなと思う。フォロワーのみなさんに感謝。

僕ができるのは、ただひたすら書き続けることだけだけど、これからもよろしくお願いします。

さて、今回は、いま読んでいるウィリアム・ウィルフォードの『道化と笏杖』から話のネタを。

侏儒や傴僂をはべらせて

そもそも、このタイミングで『道化と笏杖』を読もうと思ったのは、その前に、ブルクハルトの『イタリア・ルネサンスの文化』とラブレーの『ガルガンチュア』という不具者や道化を嗤うルネサンスの文化について知ることができる2冊の本を続けて、読んだからだ。

前者は19世期に書かれた歴史書、後者はまさにルネサンス真っ只中の16世期前半のフランスで書かれた本という違いはあるが、どちらも不具者や道化を嗤い、糞尿話や下ネタに歓喜するカーニバル的な色彩を帯びた当時の文化を強く伝える。

そうした心身いずれかの面で異形な者に対する興味がルネサンスに限らず、歴史上、世界のさまざまな場所で見られたことを伝えるのが、ウィルフォードである。

多くの時代、多くの場所で、侏儒と傴僂がジェスターとなった。白痴の知能欠陥に対応する形で、侏儒は肉体のサイズに欠陥を持ち、傴僂は、狂人の心的偏倚に対応する形の肉体的奇形なのである。我々が少しでもそれについて知っている最も早いジェスターは事実、エジプト第6王朝の国王ペピ(もしくはパピ)1世(在位前2310年頃)の宮廷にいた1人の侏儒である。大昔の中国にも侏儒のジェスターがいたし、コロンブスが来る前のアメリカ大陸に於ける2つの高度な文化圏に於いても、侏儒と傀儡が宮廷ジェスターとして禄をはんでいた。肢体不自由者とフリークスがローマの市場では売買されていたし、ローマの貴婦人たちのサロンでは侏儒が裸で走り回っていた。人間の怪物性を嗜好するこうした貴族趣味は下って1566年に至るまで栄えた。この年、枢機卿ヴィテルリがローマで催した大饗宴に、ほとんど全てが奇形の侏儒たちが34人もはべったのである。

「ジェスターというのは、他の形式では無法の存在であるフールの、馴致されてしまったかたちなのである」とウィルフォードは言うが、そうした馴致された侏儒や傴僂が世界中にいたのである。

確かに、ジェスターや道化は、シェイクスピアのさまざまな作品に当たり前のように登場するし、スペインの宮廷を描いた画家ベラスケスもその作品に多くの侏儒が登場する絵を描いている。

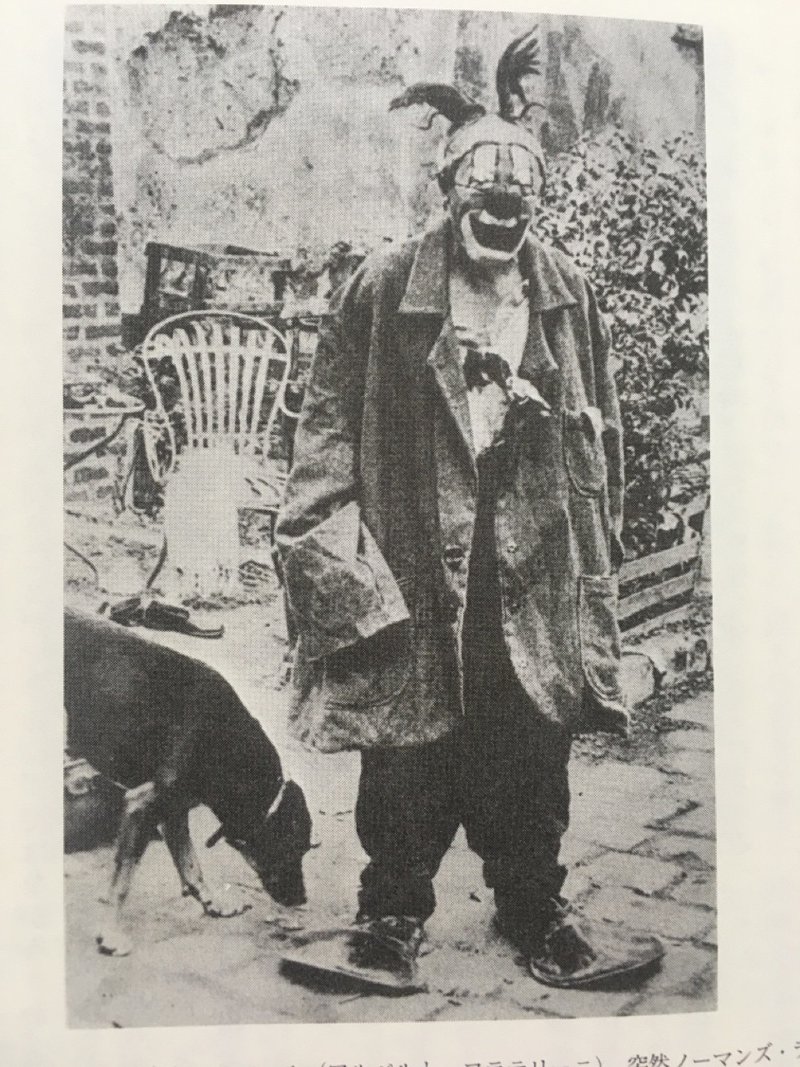

その末裔がクラウンやピエロだというわけだが、最近でも『ジョーカー』などがヒットするのも、そうした流れを受け継いでいるのだろうかと思ったりもする。

反対行動

同じ舞台に上がるものでも、クラウンと役者の違いは次のように指摘される。

イーニッド・ウェルズフォードも書いているように、「劇の一登場人物としては[フールは]通常、芝居の主筋からは距離を保っていて、筋の進行に焦点を合わさないでむしろそれらを解体してしまう傾きがある」のである。クラウンとしてのフールはその芝居を駄目にしてしまうし、もっと広い意味でのフールは演戯そのものを完全に解体してしまうかも知れない。こうしてイーニッド・ウェルズフォードはもっと一般的に、「フールの永遠の機能のひとつ、即ち堅固な世界を溶解する力」という言い方をしている。

役者が劇を進行するために立ち振る舞うとする役割だとすれば、フールやクラウンは、その反対に劇を筋から脱線させ、場合によっては筋を無意味なものになるまで混乱させて台無しにする。

日常的な意味の世界を解体するのが、ここで論じられるフールの役割なのだ。

ウィルフォードは人類学の研究成果も参照しながら、こんな事例も紹介している。

制度化されたクラウニングは、中央アメリカと北アメリカでその分化、その重要性の特に顕著な極に達した。大平原地方では多くの人間が、通常夢や幻視の結果、儀礼的な「反対行動」をするよう命じられたのだが、それには逆さ言葉、熱湯に手を突っこんで肉を取り出し、次には「冷たい」と文句を言いながらその湯を背中にはねかける広汎に流布した習俗が含まれていた。(中略)プエブロ族に於いては、「反対行動」は儀礼的クラウニングの一重要要素であり、卑猥な冗談、露出趣味、衣装交換、擬似―性交、糞尿嗜食といった風に、その性格は性的でスカトロジック(糞便的)なことが多かった。

まさにここで描かれる儀礼的クラウニングにおいては、日常的な意味や価値が反転される。

熱いは冷たいに、汚いは綺麗に、男は女に、上は下に。

下が上になる祝祭

ヤン・コットが『シェイクスピア・カーニヴァル』で書いていた、シェイクスピア作品に見られる中世からルネサンスを通じたカーニヴァルの影響を思い出される。

たとえば、『真夏の夜の夢』でロバの頭に変身させられたおかげで妖精の女王に惚れられることになるボトムについてのこんな記述。

ところでロバの頭をつけることは、ただ単に「愚者の饗宴」の嘲弄や冗談、少年司教の祝祭を舞台の上で追複しているということにはとどまらない。一人の「かっぺ」、「卑しく取るに足らぬ」者、あるいはカーニヴァルの「偽王」が戴冠し、そして短い統治ののち奪冠され、鞭打たれ、嘲られ、虐待される時、普遍的儀礼がもうひとつ追複されていることになるのだ。ちょうど『じゃじゃ美味ならし』で酔っ払った鋳掛屋のクリストファー・スライが宮殿の中にかつぎこまれるように、いばり屋のボトムはタイタニアの妖精宮殿に導き入れられるのだ。花嫁がその毛むくじゃらのこめかみあたりにからみつき、女王の召使いたちが彼の気まぐれを快く聞いてくれる。(中略)クリストファー・スライさながら、虐げられ冠を剥奪されていく偽王さながら、機織り職人ボトムは宮廷の祝宴でロバ役を演じただけで、迷夢からさめるのだ。

ロバになることで女王の隣の席(王の座)を得る。

まさに、日常の意味が反転する、ナンセンスな出来事だ。

うすのろで馬鹿にされているロバが最高位の地位に祭り上げられる。

ここでも、儀礼的クラウニングの「反対行動」と同じ論理が働いていることに気づく。

このボトムのロバへの変身、そして、女王に惚れられることで偽王の地位に登ること、けれど、夢は覚めて、すぐにその地位から滑り落ちること。

まあ、残酷だ。

望んでもいないのに持ち上げられて、そうかと思えば一夜にして元の底辺に転落させられる。クラウン的な悲哀がある。この場合は涙の化粧がされたピエロか。

とにかく、この一連の流れがカーニヴァルにおける中心行事であった「ロバのミサ」をなぞったものであることをコットは指摘する。

農人祭から中世の素人余興劇まで、その行列、滑稽な儀礼、休日の騒ぎの中心的存在のひとつが即ちロバであった。バフチーンの簡潔な定式によるなら、ロバは「福音―下落と格下げ(そしてそれに伴う再生)の象徴」である。十二夜、「鋤の月曜」、「愚者の饗宴」、「ロバの祝祭」といった祝祭日には、祈祷書を愉快に、しばしば猥雑にパロディすることが許された。愚者の気分大いに盛りあがるそうした日には、聖職者たちも祭式係として参加することが多く、「ロバのミサ」が中心的行事であった。

そして、このカーニヴァル的なものには、ロバのミサだけでなく、他にもさまざまな「反対行動」的なもの、日常の意味を溶解させるフールな行為が満載だ。

農人祭から中世、ルネサンスのカーニヴァルや祝祭まで通して、人間精神の高尚英邁な性質は片はしから――バフチーンが説得力豊かに示してくれたように――(特に排泄、放尿、性交、出山といった「下層原理」に力点が置かれた)肉体的諸機能に取って代わられる。カーニヴァル的知においてはそれらこそが生命力の精髄である。生命の持続を保証してくれるものだからだ。

頭でっかちな清廉潔白を気取る人々も、この日ばかりは、性欲や食欲、下の欲望にまみれて生命の力を感じ取ることになるのが、カーニヴァルだ。

テクスト的な意味、ロジカルな意味を超えた身体やその自動的ともいえる動きとしての身振りが意味を溶解させてその存在感を主張するのである。

しゃべることができなくなっても、まだ言うべきことはある

さて、「身振り」というキーワードがでると、もう1冊並行して読んでいる、ジョルジョ・アガンベンの『書斎の自画像』にも、意味を超える身振りの話が出てくるのを思い出す。

アガンベンはこう書いている。

(マックス・)コメレルがわたしをたちまち魅了したのは、その思考が、ベンヤミンにおけるのと同じように、身振りの理論――意味ではなくて純粋に表現の要素としての身振りであり、それは言語(「言語的な身振り」としての詩句)においても顔においても表われる――に行き着くからである。身振りが、伝達に向けられているわけではない何ものかにかかわることは、「証言を持たない顔にも無言の劇がある」という事実が立証している。顔のなかに深く刻印された身振りは、まさしく孤独な瞬間の物語をわたしたちに語る身振りである。コメレルにとって、言葉そのものが身振りだとするなら、それどころか根源の身振りだとするなら、このことが意味するのは、言語活動にとって本質的なのは、伝達の契機ではなくて、語る存在としての人間に生来的な沈黙だ、ということである。つまり、人間が言語のうちに住まうということは、単にメッセージの交換に向けられているということではなくて、まず何よりも身振り的で表現的だ、ということなのである。

ここで、アガンベンが注目している身振りも、「意味ではなくて純粋に表現の要素としての身振り」と書かれているように、基本的にカーニヴァルで表舞台に立つフール的な身振りと同様のものだ。

それは「伝達に向けられているわけではない何ものかにかかわる」。

そして、言葉もまた意味を超えて身振りなのだとしたら、「言語活動にとって本質的なのは、伝達の契機ではなくて、語る存在としての人間に生来的な沈黙」なのだという指摘はよくわかる。

ここにクラウンたちに人が惹かれ続ける理由があるのではないだろうか。

実際、アガンベンは、この身振りを、イタリアにおいて16世紀中頃に流行した即興仮面劇コメディア・デラルテの道化師の身振りに重ねるのだ。

身振りはまた、プルチネッラ[コメディア・デラルテに登場する道化師]の発する鶏のような声でもある。それは、声というよりもむしろ、イギリスの手遣い人形師たちがそう呼ぶように、「未知の言語」であり、ブルーノ・レオーネが見せてくれたような、ナポリの人形芝居の遣い手が口蓋深くまでピヴェッタ――1本の糸で結えられた2つの真鍮片からなる一種の小さなリールで、呑み込んでしまうことすらある――を突っ込んで発する、人工的な音である。プルチネッラの声――身振り――は、もはやしゃべることができなくなっても、まだ言うべきことはあるということを示している。ちょうどそのおどけた仕草が、どんな動作も不可能となったときでさえ、まだやるべきことはあるのだということを示しているように。

「しゃべることができなくなっても、まだ言うべきことはある」。

この言葉にまみれた現代。すべてがSNSを通じて批判の言葉にまみれてしまいやすい世界。一方で、炎上するのを避け、沈黙し、身を隠そうとする人々。

しかし、そうした言葉を超えた、沈黙を超えた「言うべきことがある」。

そういうものがあるのを感じるからこそ、僕もまた、カーニヴァル的なもの、フール的なものについてもっと知りたくて、それについて書かれた本を読んでいるし、ここでそのことについて書いているのだと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。