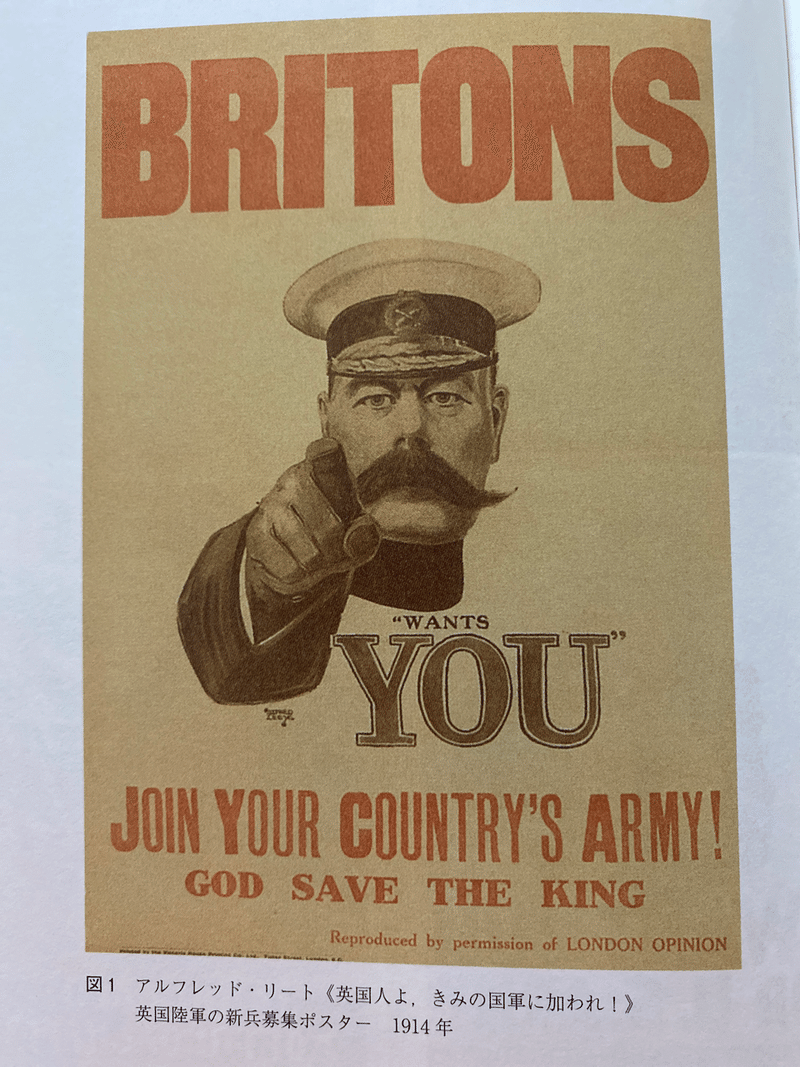

政治的イコノグラフィーについて/カルロ・ギンズブルグ

パトスフォルメル Pathosformel(情念定型)。

19世期後半から20世期初頭を生きたドイツの美術史家、アビ・ヴァールブルクが提唱した概念。

イコノロジー=図像解釈学の祖として知られるヴァールブルクは、「1905年10月にハンブルクでおこなわれた講演〔「デューラーとイタリア的古代」〕で、オルフェウスの死を描いたデューラーの素描をマンテーニャのサークルから出てきた同じ主題をあつかった版画に接近させた。前者の素描は後者に着想を得ている。しかし、後者は後者で、今日ではもはや探査不可能となったいくつかの媒介をへて、死にゆくオルフェウスの身振りのなかで、すでにギリシアの壺のうちに見いだされる身振りを反響させている」というように、歴史を越えて繰り返されるイメージが、時にオリジナルとはまるで正反対の情念を伝えるものとして現れることをその生涯に何度も指摘している。

その時代を越えて反復的にあらわれるイメージをパトスフォルメルとヴァールブルクは呼び、最晩年、その概念を表現した、971枚の図版を総数63枚の黒いパネルに配置した『ムネモシュネ・アトラス』を遺したことは田中純さんの『歴史の地震計:アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』などに詳しい。

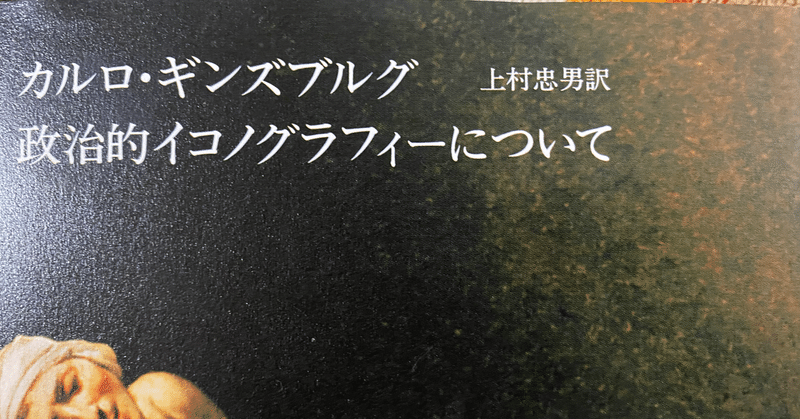

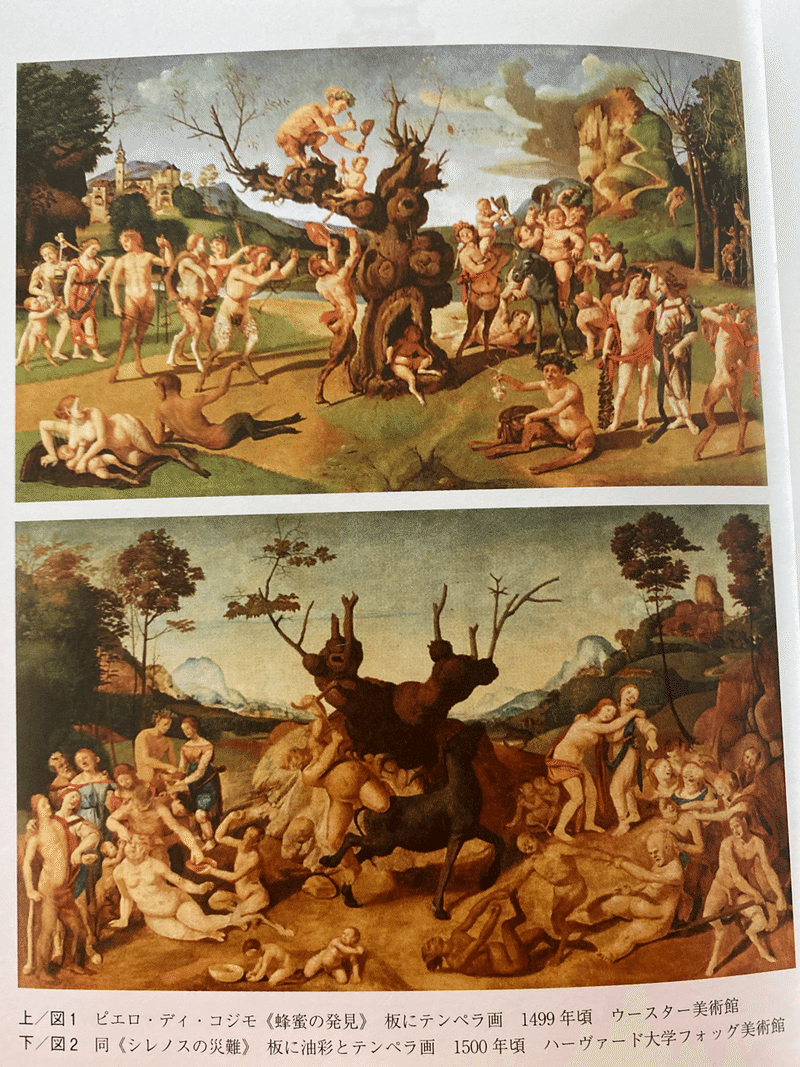

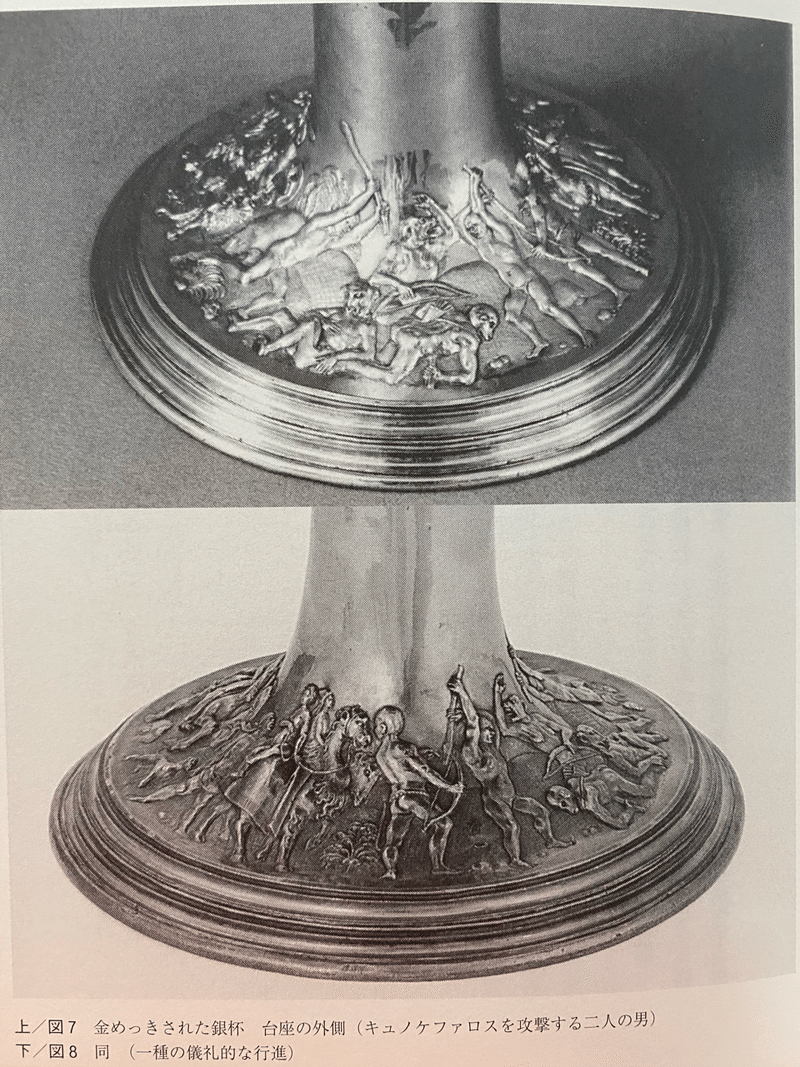

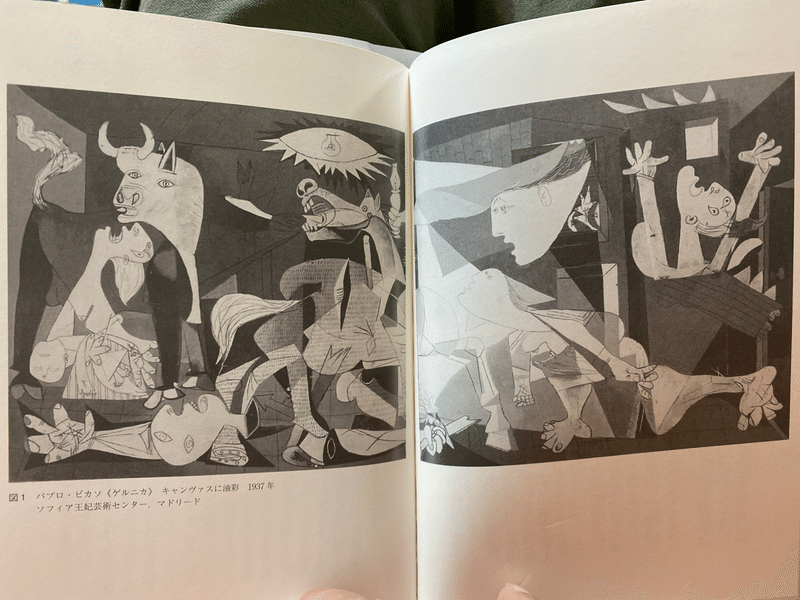

そのヴァールブルクのパトスフォルメルという概念を用いた分析法により、ミュンヘンのレジデンツに所蔵される16世期の金メッキされた銀杯、ホッブズの『リヴァイアサン』の表紙画、ダヴィッドの『最後の息を引き取ろうとしているマラー』、20世期初頭の英国陸軍の新兵募集ポスター、そして、ピカソの『ゲルニカ』という、それぞれ時代の異なる5つのイメージの考察を行なったのが、歴史家カルロ・ギンズブルグの『政治的イコノグラフィーについて』である。

ヴァールブルクについて論じた本も、ギンズブルグの著作も、何冊かずつ読んだことがあるが、それらが組み合わされることがあるとは想像もしていなかったので、おそるおそる読んだ。

その融合によって生まれたものは、これまでのギンズブルグの著書とは趣きが異なるし、かといって、それがヴァールブルク的かというとそれとも異なる不思議な印象を与えるものだった。

裸の神々の図像で表したもの

パトスフォルメルとしての図像は、時代を越えて繰り返し現れる。しかし、同じ図像的な身振りが表すのは必ずしも元の図像がもっていた意味とは異なる。

そのことをよく示しているのが、最初に紹介される16世期のアントワープで制作され、いまはミュンヘンのレジデンツに所蔵される金メッキされた銀杯にみられる装飾画である。

この1530年頃につくられた銀杯を飾る装飾の図像は、それよりすこし前に描かれた、ピエロ・ディ・コジモが描いた古典古代の神話世界の神々が裸で集うシーンに酷似する。

アントワープの銀杯にも全裸や半裸の男女が馬に乗ったり、闘ったりする姿で描かれている。

ギンズブルグはいう。

馬に乗ったり、闘ったり、泳いだり、恋をしたりしている、これらの裸ないし半裸の男と女は、いずれもがギリシア=ローマ神話の創造物であるようにおもわれる。アビ・ヴァールブルクなら、アントワープの銀杯を装飾しているシーンのうちに、ルネサンス芸術において情念定型が演じた重要性にかんするみずからのテーゼを立証してくれるひとつの具体例を見てとったことだろう。

しかし、ギリシア=ローマ神話の創造物であるように「おもわれる」ものは、16世期ルネサンスの時代を反映して、元の古典古代とは別の意味をその同じような図像に重ね合わせていた。

ときは大航海時代、海の向こうの大陸に、ヨーロッパ人とは異なる人々を発見した時代である。

その人々は神話の神々同様に、裸で暮らしていた。

コルテスのメキシコ征服

もう一度、銀杯の図像の描写に戻ろう。

「馬に乗ったり、闘ったり、泳いだり……」。

馬に乗る者、闘う者、泳ぐ者、そこに描きだされているのは何なのか。

ギンズブルグは「わたしたちは[イスタパラの]市の中まで入って行きました。住民はすでに警戒していましたので、陸上のどの家にも人影がなく、人々はみな家財をもって湖上の家に避難していました」と、メキシコにあったアステカ帝国を征服したエルナン・コルテスの書簡を引く。「逃げていった者たちはふたたび結集してわたしたちと激しく戦いはじめ」、「わたしたちは彼らを追撃して、水の中に追い落とすことができ」た、と。

そして、「わたしたちの味方のインディアンたちが、神がわたしたちに勝利をお授けになるのを見て、ただひたすらに右に左に殺しまくった」ことを明かしている。

言うまでもなく、その記述は銀杯に描かれた図像に重なる。

古典古代の神話世界の神々の姿以上に。

半人間的で半野獣的な存在というのは、もろもろの文化に共通して見られる通文化的な現象である。人間と動物を切り離す多孔的な境界が存在することの兆候なのだ。(中略)銀杯の台座に描かれている人間と人間もどきの戦いのうちには、コルテスの側からのメキシコ征服に関連した、そのありうるアレゴリー的意味を超えた脅威的な暗示が存在していることに気づかされる。

それはあからさまではない形で、そうした征服の様子を描きだしている。まさに「綺想の表象学―エンブレムへの招待/伊藤博明」で紹介したようなインプレーサやエンブレムなどの隠された意味を仄めかすような図像表現が流行したルネサンス、「イタリア・ルネサンスの文化(上)/ヤーコプ・ブルクハルト」で示したような残酷さと芸術的表現が表裏一体に重なるルネサンスがこの銀杯の図像には存在している。

パトスフォルメルな政治的イコノグラフィー分析

ヴァールブルクと同じ分析手法を用いつつも、図像の背後にある政治的なものを読みとくあたりが、歴史学者ギンズブルグの独自性だろう。

時代もカテゴリーも異なる5つのイメージを対象にしつつも、同じように、それらの図像の政治的な側面を読みとるのが、本書だ。

このアントワープの銀杯を除けば、ホッブズの『リヴァイアサン』の表紙画も、フランス革命時代の指導者ジャン=ポール・マラーの死を描いたダヴィッドの作品や、20世期初頭の英国陸軍の新兵募集ポスターも、ドイツによるゲルニカの街の無差別空爆を主題としたピカソの『ゲルニカ』など、残りの4つは、あからさまに政治色が強いイメージだ。

しかし、そうしたわかりやすい政治的イメージの背後にも、まるで無関係なパトスフォルメルな過去の図像をギンズブルグは読み解く。

たとえば、英国陸軍の新兵募集ポスターの背後にある図像のひとつには、

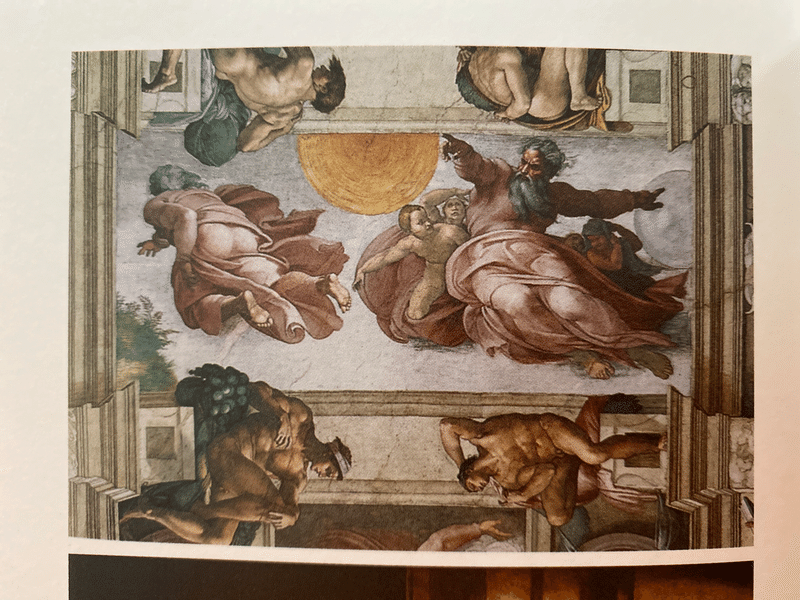

ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井画の一部が。

あるいはまた、ピカソの『ゲルニカ』には、

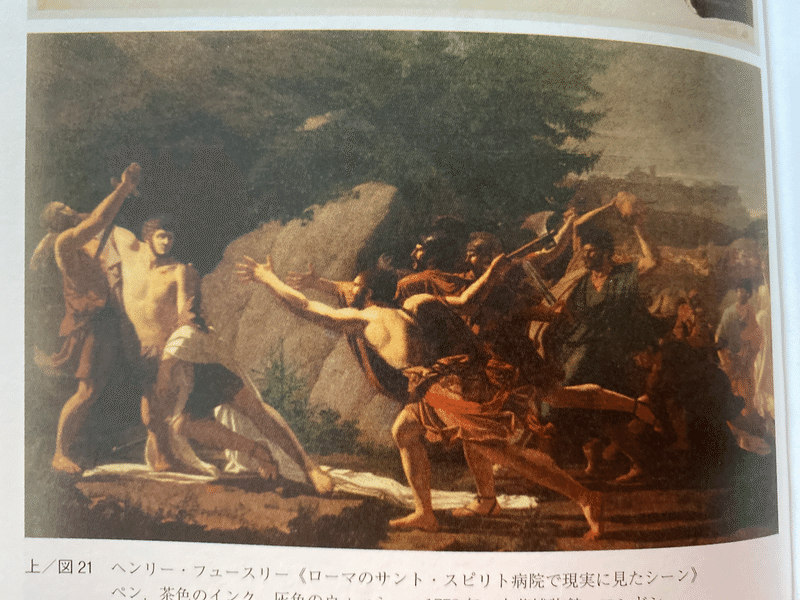

18世期の英国人画家フュースリーの作品や、

同じく18世期のフランス人新古典主義の画家フランソワ・ジャン=バティスト・トピノ=ルブランの新古典主義らしからぬ構図の作品『ガイウス・グラックスの死』が、

同じように重ねあわされ、語られる。

ゲルニカの三角形

これらの新古典主義時代の作品とピカソの『ゲルニカ』の間に、ギンズブルグは「古代のフリーズ〔帯状装飾〕の要素を強調したもの」という類似性を読み解く。

フリーズの形態をとって動揺した絵画言語で表現された構成を軸にした伝統にかんする横道は、《ガイウス・グラックスの死》でもって終了することにする。《ゲルニカ》に似た大寸の政治的絵画である(きかきながら《ゲルニカ》のほうが長方形の形が少しばかり長い)。《ゲルニカ》のフリーズの形態をとった構図は何人かの研究者にダヴィッドの名前を示唆してきた。(中略)《ゲルニカ》の場合には、ほぼすべての要素が――ランプを手にした女から走る女性まで、絵の中央に描かれている馬の頭から牡牛の頭まで――右から左へ向かっていて、無理やり均整を乱した構図をつくり出している(唯一の例外は折れた剣を持って地面に斃れている戦士である)。

『ゲルニカ』の横長の画面の構図はよく見れば、女性のもつランプを頂点として、横長の三角形をしている。これはローマのパンテオンはじめ、古典的な西洋建築にはよくみられる切妻屋根の下の三角形の部分ペディメントに重なる。

そこに古代の帯状装飾であるフリーズのイメージが重なってくるのは自然だし、そのイメージが新古典主義時代の古典かぶれな図像と重なるのもよくわかる。

しかも、フュースリーの絵にしても、ルブランの絵にしても、描かれるのは死のイメージである。無差別空爆を描いた作品にはふさわしいとも言える。

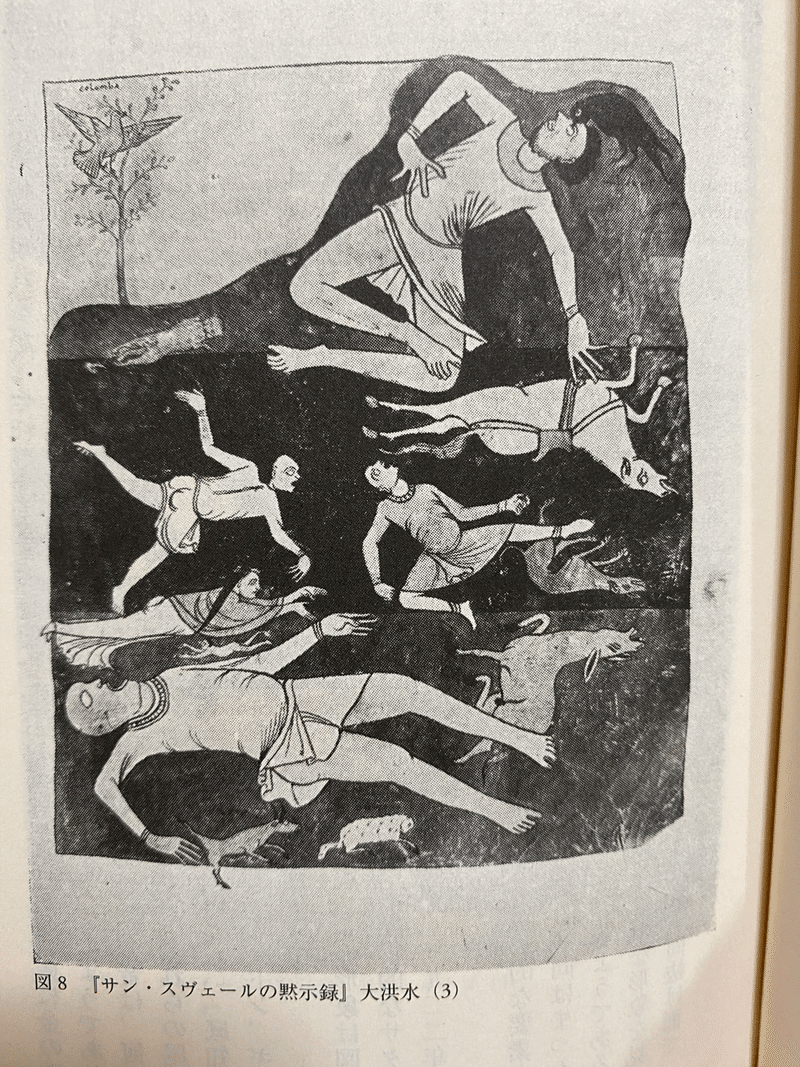

「大洪水」の細密画

ただし、ピカソの『ゲルニカ』が重なるのは、そうした新古典主義時代の画家たちがフリーズ状の構成で描いた死のイメージばかりではない。ジョルジュ・バタイユが編集人をしていた雑誌『ドキュマン』の1929年に発行された号に掲載された「サン=スヴェールの黙示録」という論文の図版として紹介された、『サン=スヴェールの黙示録』の名で知られる写本中の「大洪水」と呼ばれる図像とも重なってくる。

バタイユは、大洪水を図示した細密画を長々と註解し、その「粗削りな写実主義と悲壮な偉大さ」を強調して、それを「束縛を解かれたもろもろの人間的反応の極端な無秩序の徴候」であると解釈している。論考(ピカソが読んでいたかどうかはわからない)では、学識ある考察がバタイユの著作のなかに繰り返し現れる残酷なものへの魅惑と混ざり合っている。

バタイユはその論考でこう語る。

大きく横たわった溺死者の形象において、決定的な恐怖の感情が気ままな変形によって表現されているが、しかし頁の下にいる山羊や、まさに人間の頭の肉をついばむカラスにおいて、予想外の陽気な感情が表れていることにここで留意すべきである。

と。

そして「ここでこの不調和は、自由な人間の諸反応による極端な無秩序の徴である」と続ける。

溺死か空爆による死か、自然の猛威がもたらした死なのか人間による残虐な行為による死なのかの違いはありつつ、この「大洪水」を描いた細密画とピカソの『ゲルニカ』とは、「決定的な恐怖の感情が気ままな変形によって表現されている」だとか「予想外の陽気な感情が表れている」などの点で重なっているように思う。

そして、バタイユが「大洪水」の細密画を指して述べた「ここでこの不調和は、自由な人間の諸反応による極端な無秩序の徴である」という言葉はまさにピカソが『ゲルニカ』で表現しようとしたこと、そのままではないかと錯覚さえする。

歴史的な視点でみる

僕が、アビ・ヴァールブルクや、ギンズブルグに惹かれるのは、まさにこうした歴史を越えた連関に気づかせてくれるからだ。

まさにいまこのときがそうなのだけど、ピンポイントでいまだけを見たら絶望的に先が見えなくなる。

けれど、歴史的に俯瞰してみたとき、いまは絶望的に孤立しているのではなく、どこか別の時代にも繰り返されたイメージのパトスフォルメル的な再イメージ化のように捉えられる面もある。

つまりは、この状態も、かつての同じようなイメージもまた変化したように、どのようなかたちであれ変化するのである。

そのことに気づかせてくれるのは、いわゆる自然科学的な視点ではなく、歴史的な視点なのだと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。