ドイツ悲劇の根源(上)/ヴァルター・ベンヤミン

平時においては理想を追求するものも、非常事には現実的な利を追求するほうに傾く。

人間の本性があらわになるのが非常時だと見る見方もあるが、むしろ、理想を追求するのも実利に傾くのもいずれも人間であり、本性なるものなどないと考えるほうが理にかなっているように思う。

どちらが正しい姿勢だなんてこともない。

「近代悲劇は、悲しくさせる劇ではなく、悲しみが満足を見出すための劇、すなわち悲しんでいる人々の前で演じられる劇」とこの本でベンヤミンは書いている。

悲しみのなかにいないひとにとっては「悲しくさせる」ことも役に立つが、すでに悲しみのなかにある人たちにとっては表現される悲しみ以上に自分自身の悲しみのほうが優ってしまう。だからこそ、悲しみのなかにある人たちにとって必要とされるのは、「悲しくさせる」ことではなく「悲しみが満足を見出す」ようにするという、より現実的な解のほうになる。

この本がテーマとするバロック悲劇が書かれた16世紀後半から17世紀に半ばまでの宗教戦争にヨーロッパが揺れた時代はそういう現実的なものが求められる時代だった。

まさにいまの僕らが置かれているのと同じように。

ヴァルター・ベンヤミンの著作をちゃんと読んだのははじめてだ。

昔一度『パサージュ論』を読もうとして難解で挫折したことがあったが、それ以来、遠ざけてたふしがあった。だけど、今回、『ドイツ悲劇の根源(上)』を読んで、とても面白く読めた(まだ難解なところもあったけど)のは、上に書いたようなタイミングもあってのことだろうか。

「真理は、それ自体において美しいのではなく、エロスにとってこそ美しいのだ」と書くベンヤミンは、「真理はそれ自体において美しいのではなく、真理を求める者にとって美しいのだ」とも書いている。

この真理への愛、真理の追求の姿勢は、それが現実解を求める状況においても、同時に大事な姿勢だと教えてくれる。そんなところも気にいって、今回この本を読み進めてみた。下巻も続けて読み始めたが、上巻だけでもとても濃い内容なので、いったん上巻のみ紹介したい。

バロック悲劇とギリシア悲劇

上巻は、この『ドイツ悲劇の根源』の序章にあたる部分と第1部となる「バロック悲劇とギリシア悲劇」と題された部分からなり、その第1部がさらに3つの章から成り立っている。

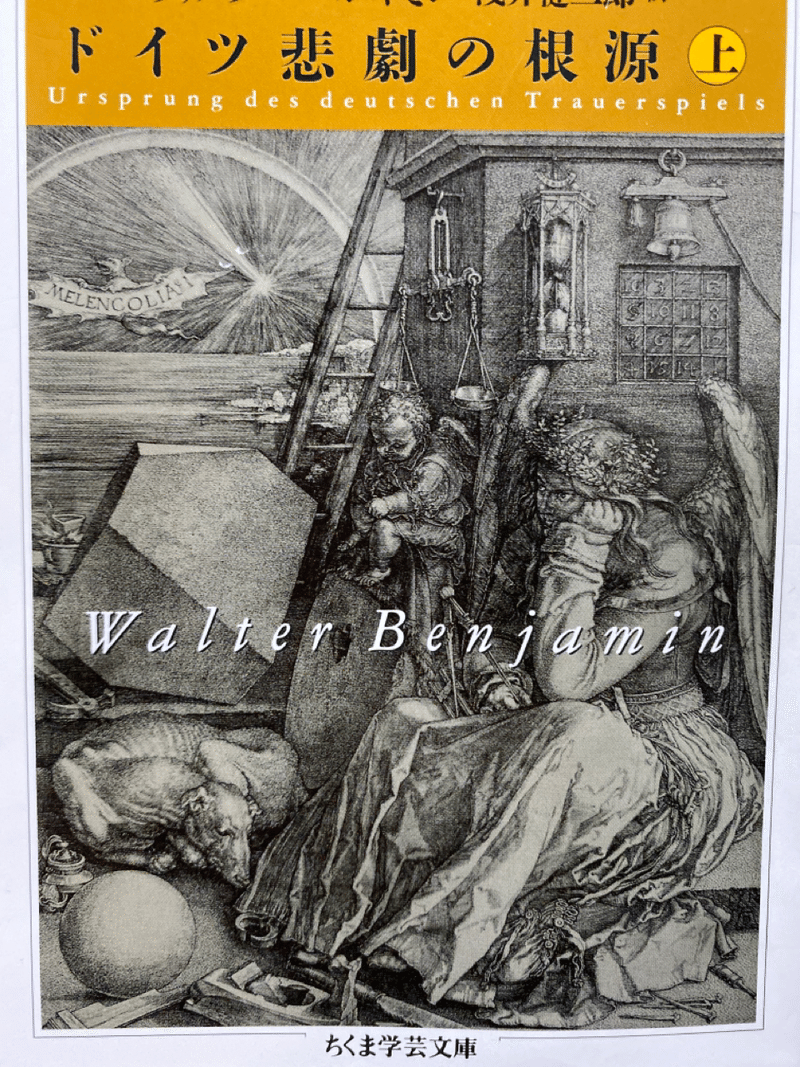

章にはとくに名前はつけられていないが、1つ目の章で、バロック悲劇とはどういうものかが扱われ、2つ目の章でそれに対するギリシア悲劇がどのようなものかがバロック悲劇との対照により論じられる。3つ目の章は、表紙にデューラーの版画作品「メランコリーⅠ」が使われている理由でもあるようにメランコリーとバロック悲劇の時代の考察が行われる。

ベンヤミンは、「ギリシア悲劇の対象は歴史ではなく神話」であるのに対して、「バロック悲劇の内実、バロック悲劇の真の対象」はバロック詩人であるマルティン・オーピッツが1650年頃に書かれた『ドイツ語作詩法』のなかで列挙している「王の意志、殺害、絶望、子殺しや親殺し、炎上、近親相姦、戦争や反乱、嘆き、泣き叫び、呻き、およびこれらに類するもの」のような歴史的な生の出来事であると、両者を対比している。

ギリシア悲劇の主人公が神話の英雄であるとしたら、バロック悲劇の主人公は歴史を担うものとしての君主である。

オーピッツの考えるところでは、君主がバロック悲劇と主人公たるべく定められているのは、君主が神および運命と対決するからではなく、君主の存在が太古の過去をありありと描き出すものであるからでもなく――この、太古の過去を現在化するということが、生き生きとした民族共同性の鍵である――、君主が王侯らしい徳の実を示し、王侯らしい悪徳を具現し、外交的な駆け引きを鋭く見抜き、ありとあらゆる政治的な陰謀を企み操るからなのだ。歴史の主席代表者としての君主は、いままさに、歴史の具現者として見なされようとしているのである。

「君主は歴史を代表する」とベンヤミンは書いている。

宗教対立を皮切りに、次第に世俗の王侯勢力同士の権力争いの面を強くしながらヨーロッパ全土を巻き込んだ30年戦争が起こった17世紀の前半は、まさに権力の主体がそれまでの教会から世俗権力である王侯へと移っていき、18世紀の絶対王政へと続く道を進んだ時代である。

だからこそ「君主は歴史上の出来事を、王笏のように手に握っている」とされるのであり、王たちは歴史を担う者として自らをあらわすことを望んだのだ。

非常事態への対応

そんな時代背景を色濃く反映したバロック悲劇が、神話の時代とのつながりを政治に利用することでみずからの正統性を保とうとした古代ギリシアの悲劇と異なるのは、ある意味当然だと言えるのである。

時代はまさに教会の神政による統治から王権による統治へとシフトしていこうとしていた。

ほかならぬ宗教戦争の世紀にあって、教会勢力は、敵対する王侯に対抗するための武器となってくれる理論に固執した。プロテスタンティズムはこの理論の神政主義的な要求を拒否し、フランス国王ハインリヒ〔アンリ〕4世が暗殺されたときには、それ見たことかと、この理論の帰結を嘲笑な的にしたのだった。そして、1628年にガリカニズム(ガリア主義)4箇条の宣言とともに、神政主義的な国家理論の最後の陣地が陥落した。すなわち、教皇庁を相手に回して、君主の絶対的な不可侵性が勝ち取られたのだった。

この移行に期待されたのは、ほかならぬ宗教対立や世俗権力間の戦争状態による社会の非常事態の収拾であった。

近代の君主権概念が、最終的には、王侯のもつ至上の執行権に行きつくのに対して、バロックの君主権概念は、非常事態〔例外的な状態、戒厳〕をめぐる議論から発生してきており、非常事態を排除することが王侯の最も重要な機能である、とするものである。支配する者は、戦争、反乱、あるいはその他の破局的な出来事が非常事態を惹き起こした場合、この非常事態における独裁的権力の占有者たるべく、すでに前もって定められているのだ。この措定は、反宗教改革〔期〕的である。

「悲しくさせる劇ではなく、悲しみが満足を見出すための劇、すなわち悲しんでいる人々の前で演じられる劇」。

宗教対立やいつまでも終わらない戦争で悲しみが過剰にな17世紀の社会で、バロック悲劇とともに必要だったのは、来世での救済ではなく現世における非常事態の解決だ。解決を見いだせない既存権力である教会にではなく、世俗の王侯勢力という新たな権力に期待したのは、まさに原状回復である。

だが、すでに「非常事態と原状回復」で詳しく書いたように、この流れはそのまま、後の絶対王政という王権による独裁へとつながっていく。

専制君主のなすべき務めとは、非常事態における秩序の原状回復ということであり、これはつまりひとつの独裁にほかならず、変転してやまぬ歴史経過に代わって、もろもろの自然法則の鉄のごとく堅固な体制をしくことが、つねに、この独裁のユートピアであり続けるだろう。

歴史が与えるさまざまな困難のために殉教する王侯たちの姿を繰り返し描いたバロック悲劇は、まさに歴史の流れに殉教する王というイメージを確立することで、非常事態に立ち向かう王権の正統性を確立するための一助となったのだといえる。

来世より現世

この王たちの歴史に対する殉教は一見、ギリシア悲劇の英雄たちの死に似ていなくもない。

しかし、王たちの殉教がまさに歴史的状況を前に王みずからが死をもって歴史の流れを変えようとするものであるのに対して、古代の悲劇における英雄の死は彼らに選択肢などない、文字通りの犠牲であり生贄的なものであった。

そして、それは歴史的なものにではなく、神=自然の法へと捧げられたのだ。

ギリシア悲劇的死は二重の意味をもっている。すなわち、オリュンポスの神々の古くからの法を失効させるという意味、および、新しく成り来たった人類の初穂として英雄を未知の神に捧げるという意味である。

「彼の生はまさに死のなかから、彼の最期ではなく彼の形式であるところの死のなかから、繰り広げられる」とベンヤミンは、英雄の死と生について書いているが、英雄の生ははじめから神たちによって選ばれた者の生であるという点からも彼岸との関係において規定されている。

それが現世に固執するバロック期の王たちの殉教に至る生との違いだ。

そもそも古代ギリシアの時代は、ルネサンスという古代復興の時代を経ていたとしてもバロックの時代とはまったく地続きではない。古代の異教の香りのするルネサンスから受け継ぐものも当然あったが、それ以上に中世キリスト教世界の名残りがまだまだあったのが、17世紀バロックの時代だ。

しかし、中世と変わらぬ篤い宗教心をバロックの人びとがもちつづけていたとしても、それが向かう先は彼岸での救済ではなく、此岸における現世できない出来事であった。

それほど危機はバロック人たちの目の前にあり、悲しみは神話的なものを通じて伝えられるものでも、宗教的な受難史によって教えられるものでもなく、日常的に繰り広げられていたのだ。

此岸に集められた悲しみは、彼岸の天界を空疎化するほどで、バロック人たちの意識を現世に固執させた。

バロックの宗教心の篤い人間があれほど現世に固執するのは、自分がこの現世とともにひとつの瀑布に向かって流れていると感じているからなのだ。バロックの終末論というものは存在しない。だからこそ、この地上世界に生まれたありとあらゆるものを、それらが終末の手に引き渡されないうちにかき集め高揚させる、そういう機構が存在するのである。どれほどかすかであれ現世の息吹きが少しでも残っているものを総動員することによって、彼岸が空疎化される。

実際、教皇庁という中心的な権力から解放され、各国の世俗の王侯勢力へと権力が移っていくと同時に、ひとつの彼岸における救済という課題に向かう姿勢よりも、各国のそれぞれに存在した此岸における現世的課題に向き合わなくてならず、結果、ヨーロッパは分断されていたのだ。

そんな状況において、中世までキリスト教世界の統一の一翼を担っていた聖史劇が機能するはずもなく、バロックにおける政治劇はそれとは性格を異にするものとなったのだ。

キリスト教出来事聖史劇が、キリスト教出来事年代記と同じように、歴史経過の全体を、とはつまり受難史としての世界史の成り行きを、呈示するのに対して、政治劇のほうは、実用主義出来事に捉えられた出来事のたんなる一部分にしか関わらない。キリスト教世界あるいはヨーロッパは、ヨーロッパの一連のキリスト教界に分割されており、それらそれぞれの歴史的な出来事は、もはや、救済活動という繋がりのなかで推移することを要求してはいないのである。出口なしの絶望感こそ、世俗化されたキリスト教的演劇が最終的に言わんとするものであるにちがいないように見え、この絶望感によって、バロック悲劇と聖史劇の類縁性は疑わしくなる。

出口なしの絶望感。

ベンヤミンは「バロックの終末論というものは存在しない」と書いている。

微積分的な絵画的世界で

「17世紀の歴史観を、ある研究者は「パノラマ的」――見事な評価である――と呼んでいる」。

イギリスでは同じ時代の雰囲気がピクチャレスクと呼ばれていた。それは静止画的な世界にあらゆるものを詰め込もうとする意識が強まった世界観であり、それゆえ、同時代には、18世紀の啓蒙の時代に入れば博物館や美術館へと発展することになる、珍品奇物を集めた「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」の流行なども見られたのだろう。

ベンヤミンは、このパノラマ的17世紀について、こう書いている。

「この絵画的な時代な歴史観全体を期待しているのは、記憶に値するすべての事柄をそのように集成する、というやり方である」。歴史が舞台で世俗化されるとすれば、そこには、やはりこの時代に精密科学において微積分法に行き着くことになったのと同じ形而上学的傾向が現われている。舞台においても精密科学においても、時間的な運動過程がひとつの空間イメージのなかに捉えられ、解析されるのである。舞台のイメージ、厳密に言えば宮廷のイメージが、歴史的理解の鍵となる。宮廷が最も内部の舞台だからである。

微積分的な解析によって、時間が空間的な描写へと置き換えられる。まさにライプニッツとニュートンがそれぞれ別々に微積分法を同時に発見した17世紀である。時間を伴う運動を空間上に置き換えることで理解しようとする、この形而上学的な傾向は、まさに自然史という時間的経過をひとつの部屋のなかに陳列して見せようとする「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」を生み出す思考法と同じなのだ。

バロックの沈思黙考

この操作によって、危機に対面していたバロック世界の現実が、時間的な流れを欠いた空間的なものへと置き換えられ、混乱した現実からの逃避を可能にする。

バロックの世界逃避において最終的に決定的なのは、歴史と自然の相反的関係ではなく、創造時の状態において歴史的なものを完全に世俗化する、ということだからだ。世界年代記の慰めのない成り行きに対抗するのは、永遠ではなく、楽園的無時間性の回復なのである。歴史が舞台のなかに入り込んでくる。そして、まさに牧人劇が、耕作地に種を撒くように、歴史を撒く。

「自分がこの現世とともにひとつの瀑布に向かって流れている」感じていたバロックの人たちの悲しみを満たすのは、滝壺に落ちる結末を永遠に引き延ばすために、無時間性を召喚することだ。

その操作は時間を空間に変換してみせることであり、具体的には微積分法や驚異の部屋がそうであったのと同様に、歴史を舞台の上で演じられる演目にプロットするものであったわけだ。

この時間的なものを空間化する操作こそが、いまこの現在の危機においても用いられていることに気づいているだろうか?

オフライン空間での一回性の会話や行動が、オンライン空間での再現性のあるテクストや記録に置き換えられているのがまさにそれだ。

リアルな場における活動のなかでリアルタイムに思考されてきたものを、いまこのバロック期と同じようにさまざまなものが分断された状況においては、空間的・絵画的な解析の場で俯瞰的な視点と仰視的な視点を交互に用いながら思考しなくてはならない。

僕らはまさにそれに慣れていく必要があるのだと思う。

そう。微分析的な思考法に。

そして、その微積分的解析的空間。それがバロック演劇の空間であるのだが、そこに現在必要とされるコミュニケーションのUIのヒントがあると思うがそれに気づいているだろうか?

ルネサンスは宇宙を探査し、バロックは図書館を探査する。バロックの沈思黙考は、書物という形式をまとう。(中略)〈自然という書物〉と〈さまざまな時という書物〉が、バロックの沈思黙考の対象である。それら2つの書物が、バロックの沈思黙考の安住の地なのだ。

自然や時を書物のように見る。

そんなバロックの沈思黙考に慣れるためには何が必要かを考えるためにも、下巻で論じられる、バロックのアレゴリーという特徴について引き続き考えてみたい。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。