ディズニーによる「夢の解体」が始まっている

「今度、ディズニーに行くんだ」

こういうときのディズニーは「東京ディズニーランド」なり「東京ディズニーシー」なりを指しているというのがいつもの流れである。そこに「へえ、あの夢の国ね」なんて付け足したらもう完璧だ。

“ディズニー”はいい。1日、東京の狂騒を離れ、楽しい音楽の溢れる“夢の国”へアクセスし、束の間の休息。あちらのアトラクションからこちらのアトラクションへ、ワゴンフードを買ってお喋りしながら長い列へ。「こんなに待つのかよ!」と騒いでいた彼氏も、長話をしていればあっという間にご機嫌になってしまう。

だがしかし、そんな時代は終わりを告げようとしている。「ディズニー」の「夢の国」伝説は、SNSの成熟により喉元を過ぎていると言える。そのことを、ディズニーパークを支えるシステムとそのコンテンツに触れながら、ウォルトの名言に軸足を踏んで考える。

「ディズニーからは外の景色が見えない」は本当か?

「ディズニーからは外の景色が見えない」という話が有名だ(勿論、ここでの「ディズニー」とは「東京ディズニーランド・ディズニーシー」のこと)。

ウォルト・ディズニーが1955年にカリフォルニア州にディズニーランドを作った際も、周囲を盛土で囲み、園内から外が見られないようにした。彼が目指したのは端的に言えば「五感全てを自在に操ることのできる空間」であり、それは二つの側面から理解されるだろう。

まず第一に、「テーマパーク」というその特性によって要請される側面がある。

「ディズニーランドは永遠に完成しない。この世界に想像力が残っている限り、成長し続ける」とは、彼の有名な言葉だが、この言葉には実は裏話があるのをご存知だろうか。

「これは永遠に完成することのないもの、つねに発展させ、プラスアルファを加えつづけていけるもの、要するに生き物なんだ。映画なら、仕上げてテクニカラー社に渡せばそれで終わり。気に入らない箇所があっても、もはやどうすることもできない。だから僕は、生きているもの、つまり成長する何かが欲しかった。」

(岩波新書『ディズニーランドという聖地』能登路雅子・著/48頁)

この言葉をどのように解釈するかについては文脈によって様々であり、本文ではこれからも繰り返し登場する。

今回はこう読むことにしよう。つまり、ウォルトは遊園地を作っていたわけではなかったのだ。子供と大人が一緒に楽しめる公園をという趣旨から多分に漏れるものではないが、彼が作っていたのは映画に代替するものだったということなのである。

そこで彼は、さまざまな映画的手法を用いて遊園地を演出することにする。例えば、入り口がひとつであることは、映画は途中から観始めるのでは意味がわからなくなるという指摘に基づく。また、強化遠近法を用いて建物をより大きく見せたり、外装に関係なく内装を融通させることでスペースを活用したりなどは、映画セットの論理が働いている。そして何より、従業員をキャスト=役者と呼び、パークのことをオンステージ=舞台上と呼び、従業員スペースはバックステージ=舞台裏と呼ぶ。我々はチケットを購入して入園し、ゲストとなる。こうしたキーワードが、ディズニーランドを映画として機能させる。

第二に、ウォルトの生まれ育った環境が関係しているとも言われている。彼の育ったアメリカ合衆国ミズーリ州マーセリン。彼は雪の降る寒い冬に新聞配達をこなし、雪がやんでも風で砂嵐の巻き上がる土地に住んでいた。彼のようにアメリカ中部に暮らした人間にとって、自然はコントロールしなければいけない脅威なのである。

以上の理由から、ウォルトは五感を自在に操ることのできる物語の表現媒体が必要だったのである。そして、この理念は東京ディズニーランド・ディズニーシーにもじゅうぶんに現れている。

第六感は現実を見ている

しかし現在、我々は東京ディズニーランド・ディズニーシーの中で簡単に現実世界にアクセスしている。そう、スマートフォンを通して。

「東京ディズニーリゾート・アプリ」は、2018年の夏から提供を開始した。当初のサービスでは、「デジタルガイドマップ」「ディズニーeチケットの購入・表示」「ショーの抽選やレストランの事前予約」「ホテルのチェックイン」「ショッピング」が提供されていた。

スマートフォン向け公式アプリ「東京ディズニーリゾート®・アプリ」が 7 月 5 日(木)に登場~あなたのパーク体験、もっと快適に。~

これらの機能は、テーマパーク体験をより効率的に、快適にしてくれるものとして登場した。しかし、現在はアップデートを重ね更にその機能を拡大している。これに関して、詳しくは以下を参照されたし。

スマートフォン上で活躍するパークの機能が発達したことで、ゲストは必然的にスマートフォンを見ることになる。そして、スマートフォンには、通知や他のアプリを通して常に日常が介在している。我々は、東京ディズニーリゾートを楽しもうと思えば思うほど、むしろ現実世界に触れる機会を増やしてしまうのである。

更に、2020年の新型コロナウイルス禍におけるパーク運営で示された方針、例えば「チケットは原則すべてディズニーeチケットとする」とか「スタンバイパスやエントリー受付を実施する」ことを通して、「スマートフォンでより便利」から「スマートフォン必携」になっていく。

ゲストはスマートフォンがないとパークに入園すらさせてもらえない。しかし、スマートフォンには現実世界が同居している。このジレンマの中で、「ディズニーランドからは外の世界が見えない」と言えるだろうか。

尚、現在はコンビニエンスストアや旅行代理店でもチケットが購入できる場合もある

「ピクサー映画」とは何か

さて、舞台は東京ディズニーリゾートから打って変わって、ディズニー映画に移る。それも、ディズニーの中でも特にピクサー映画だ。

多くの人が、ディズニー映画とピクサー映画はだいたい同じものとしていることが多い。

以前であれば手描きのアニメーションを制作していたディズニーは、2000年代に3DCGを手中とするようになった。そのため近年は特にピクサーと絵柄の相違が現れにくいのだ。それも相まってか、例えば『シュガー・ラッシュ』(2012)や『ベイマックス』(2014)などの作品はディズニー作品だが、しばしばピクサー作品だと誤解されていることも多い。

時に同一のものとすら扱われている「ディズニー映画」と「ピクサー映画」。その「ピクサー映画らしさ」とは何なのか。

以下では、各映画を『邦題』(アメリカ公開年)と表現する

「日常の再創」を

ピクサーの作品は、「身近な世界」を「もしも」の発想で描く作品が多い。

例えば、2016年開催の「ピクサー アドベンチャー 『もしも』から始まる、冒険の世界』という展示などが格好の例である。ここでは、『トイ・ストーリー』(1995)、『モンスターズ・インク』(2001)、『ファインディング・ニモ』(2003)、『カーズ』(2006)の世界がフィーチャーされている。

紹介するまでもないが、『トイ・ストーリー』は、我々のおもちゃが我々の見ていない間に自由に動き回るという設定。『モンスターズ・インク』では、クローゼットのむこうにはモンスターの世界があって、人間を怖がらせてエネルギーを生産している。『ファインディング・ニモ』では、魚たちが独自の社会を形成しており、『カーズ』では文字通りの「車社会」が描かれる。

他にも、『Mr.インクレディブル』(2004)では、一般人の中に紛れ込んだ特殊能力の持ち主、スーパーヒーローの家族が主人公だ。『レミーのおいしいレストラン』(2007)は、料理の上手なねずみが見習いシェフと協力していくサクセスストーリーである。近年でも、『リメンバー・ミー』(2017)は、メキシコの死者の日の祭典をテーマに、死者の国という世界を創造している。

勿論、それぞれの作品では監督も制作時期も異なるから、全般的で具体的な方法論が出るかといえばなかなか難しい。しかし、ひとつ言えるのは、これらの世界は我々からして非常に身近で一般的だということだ。

例えば『トイ・ストーリー』の「おもちゃ」は、誰しもが子供の頃に欲しがったし、可愛がったものである。お気に入りのひとつやふたつあったはずで、我々はそれをウッディやバズ・ライトイヤーに投影して映画を観る。

『モンスターズ・インク』は、子供の頃に暗闇が怖かったという誰もが経験したベッドでの不安とリンクしている。他にも、『ファインディング・ニモ』や『レミーのおいしいレストラン』では、人間の世界における動物が身近に描かれ、『Mr.インクレディブル』のスーパーヒーローも、普段は我々一般人のように振る舞って生活している。

これらの世界は、我々の日常世界に「もしかしたらほんとうにあるかもしれない」と思わせる自然なつながりを持っているのだ。我々が眠った後に、おもちゃやモンスターが動き出さない保証はない、隣の席の人はスーパーマンだがあの人も悩みを抱えているかもしれない、そう思わせる舞台設定になっている。

ピクサーはアンチ・ディズニーか?

表向きに見ると、「なんだ、ディズニーと一緒じゃん」という感じがする。ディズニーも勿論、こうした作品は作ってきたからだ。

例えば、今年『クルエラ』(2021)も公開された『101匹わんちゃん』(1961)をはじめとして、動物世界を舞台にした作品は数多い。特に、ウォルト没後に作られた『おしゃれキャット』(1970)、『ビアンカの大冒険』(1977)、『オリビアちゃんの大冒険』(1986)、『オリバー ニューヨーク子猫物語』(1988)などがある。有名作品だと、『リトル・マーメイド』(1989)は人間に憧れる人魚の国、『ターザン』(1999)は生き別れて動物と暮らした人間であるターザンが描かれる。2000年台には、『ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え!』(2004)などがある。極め付けは、ゲームの画面を挟んだ向こう側を描いた『シュガー・ラッシュ』だが、実はこの頃からディズニー映画の製作総指揮にはピクサーのジョン・ラセターが参加しているのだ。最終的には、ディズニー作品がピクサー作品に飲み込まれてしまったと言えるだろう。

ここで考えたいのは、「アンチ・ディズニー」としてのピクサーである。つまり、ディズニー映画とピクサー映画の「もしも」はどこが異なるのだろうか?

それは、「夢を諦められるか」というところにある。

この章の後半部分は、このnoteの最後に掲載する。ピクサー映画のラストシーンのネタバレのオンパレードとなるためご容赦頂きたい。

ただし、2020年に公開された映画『2分の1の魔法』『ソウルフル・ワールド』が、ピクサーらしさの伴ったビターなラストを迎えたことだけ書き加えておきたい。

東京ディズニーリゾートはダーウィンに与する

さて、1995年の『トイ・ストーリー』以降、ピクサー映画は日本でも人気を博してきた。そして、それが東京ディズニーリゾートでも大きな影響を及ぼすようになったのだ。

そのことに触れる上で、ここでは「東京ディズニーリゾート進化論」について考えたい。

「これは永遠に完成することのないもの、つねに発展させ、プラスアルファを加えつづけていけるもの、要するに生き物なんだ。映画なら、仕上げてテクニカラー社に渡せばそれで終わり。気に入らない箇所があっても、もはやどうすることもできない。だから僕は、生きているもの、つまり成長する何かが欲しかった。」

(岩波新書『ディズニーランドという聖地』能登路雅子・著/48頁)

ディズニーのテーマパークは進化し続ける。冒頭に引用した通りである。

この進化し続けるというのは、チャールズ・ダーウィンの言う進化のことである。何と比較してそう言えるのか、それは、ポケモンの進化である。

ダーウィンの進化論では、動物は何世代も交配を繰り返し同じ土地で生活していくにあたり、特定の傾向を持つ種はその環境で生き残りやすく、または生き残りにくい。

例えば人間でもそうだろう。埼玉県熊谷市や群馬県館林市は日本一暑い街の名を争う。この土地にアウトドアな人間とインドアな人間が同じ数だけ移り住んでくるとする。熊谷市や館林市は日本一暑いので、アウトドアな人間は常に暑く蒸した外の空気に曝され、インドアな人間は日光に当たらず快適に過ごすことができる。すると、アウトドアな人間は他の涼しい土地に移り住むか、それ以前に熱中症に倒れるだろう。何世代かたち、アウトドアな性格とインドアな性格が遺伝し続けたとしたら、結果的にはインドアな人間だけが残るはずだ。そうすると、熊谷市や館林市の人間はインドアな生物として進化したと言えるのである(尚、この例の正確性は保証しないので悪しからず)。

一方で、ポケットモンスター、ポケモンの進化は、生物学的には「変態」と呼ばれる。例えば、ピカチュウは雷の石を与えることでライチュウという別の種に進化する。この間に世代間の隔たりはなく、かつてピカチュウだった個体がライチュウに突然変異するのである。

東京ディズニーリゾートのスクラップ&ビルドはどちらと言えるだろうか。あるアトラクションが突如として消えて別のアトラクションが建つわけだから、当然、ポケモン的だろうと思われる読者もいるかもしれない。この問題には詳しく触れるとしよう。

だが、あくまで「ディズニーランドは」進化し続けるわけだから、ここではディズニーランド全体を例に取る。そうするとこれはダーウィン的なのである。

特にことわりがない限り、以下では、各アトラクションを「名称」(東京ディズニーランド・ディズニーシーでのオープン年)と表現する

東京ディズニーリゾートでアトラクションの改廃が最も多いのは、間違いなく東京ディズニーランドのトゥモローランドだろう。1983年の東京ディズニーランドオープン当初から現在まで続くアトラクションは今や「スペース・マウンテン」だけになり、このアトラクションすらリニューアルを経ている。

まずは1980年台、つまり東京ディズニーランドオープン直後のトゥモローランドを見ると、日本と世界が出会った瞬間をめぐる「ミート・ザ・ワールド」がある。「マジックカーペット世界一周」は1986年より「アメリカンジャーニー」となったし、「エターナル・シー」は1985年から「マジックジャーニー」になった。

それにしても、どのタイトルを見ても、SFや未来とは程遠いことが窺える。だが、「ミート・ザ・ワールド」は、アメリカで大人気を博した「カルーセル・オブ・プログレス」の日本版であり、これは円形の劇場の外側をなぞるように座席が回転するものだ。「マジックカーペット世界一周」と「アメリカンジャーニー」は3D映像、「エターナル・シー」と「マジックジャーニー」はサーカラマというスクリーンを円形に配置してその中心にゲストを置く特殊な映画システムを採用していた。つまり、アトラクションそのものに未来が求められており、内容は未来的でなくとも問題なかったのだ。

1990年台には、「キャプテンEO」(1987)と「ビジョナリアム」(1993)がオープン。それぞれ3D映像とサーカラマとして、上述のアトラクションから移譲された。そして、1989年に「スター・ツアーズ」がオープンした。これらは、演出技術が未来的であることに加えて、内容も未来や宇宙を志向したものであることが求められたものである。キャプテンEOとはマイケル・ジャクソン演じる宇宙船の船長であって、ビジョナリアムはビジョナリー(夢想家)の館という設定。スター・ツアーズは、映画「スター・ウォーズ」の宇宙世界を冒険する。

このとき、着目すべきはそのオープン年である。1987年に「アメリカンジャーニー」に代わって「キャプテンEO」がオープンしたことで、「トゥモローランド」は「未来的なアトラクション」だけでなく「未来をテーマにしたアトラクション」を要素に含む。その後、「スター・ツアーズ」や「ビジョナリアム」を用いて、グラデーション的にトゥモローランドの定義を「進化」させていくのだ。そして2000年時点では、「ミート・ザ・ワールド」や「グランドサーキット・レースウェイ」を残して他のすべてのアトラクションが「未来的なアトラクション」から「未来をテーマにしたアトラクション」に置き変わっている。ここで、トゥモローランドはゆるやかに姿を変えていきながら完全に進化を遂げた状態になるのだ。

さて、東京ディズニーリゾートのピクサー化のきっかけは、『トイ・ストーリー』をフィーチャーした2004年の「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」オープンであろう。東京ディズニーリゾートにとってはこれが、ピクサー映画をテーマにした最初のアトラクションである。このアトラクションがオープンすることで、東京ディズニーランドは「ディズニーが製作したアトラクション」「ディズニー映画のアトラクション」だけでなく「ピクサー映画のアトラクション」を含むようになる。それに伴って「ビジョナリアム」はクローズし、「未来をテーマにするアトラクション」は「ピクサー映画のアトラクション」に置き換わる。その後、2009年に『モンスターズ・インク』の「モンスターズ・インク:ライド&ゴー・シーク!」が現れた際も、「ミート・ザ・ワールド」がクローズすることで進化が進む。

東京ディズニーシーでは、2011年に『ファインディング・ニモ』の「タートル・トーク」が現れる。これはある意味では発露であるが、東京ディズニーリゾート全体としてピクサー作品を受け入れる土壌が生まれてきているということであり、前述の二つのアトラクションの影響を受けている。そして、2012年に「トイ・ストーリー・マニア!」がオープンしたが、このアトラクションも、「タートル・トーク」のオープンを前提として見込んでいるだろう。

どうしてシーライダーは受け入れられなかったか?

以前、同じ内容をはてなブログで議論したことがあるが、この記事はあまりに煩雑な考察であるため、もう少し推し進めたい。

2016年、ポートディスカバリーの「ストームライダー」がクローズし、2017年に「ニモ&フレンズ シーライダー」がオープンする。この件に関して、署名運動に発展するなどの一悶着もあったが、このように逆風はとんでもないものがあった。

現在の私は、先程のダーウィン対ポケモンで説明が与えられるのではないかと考える。

ポートディスカバリーは時空を超えた未来のマリーナである。ストームを自在に消滅させることのできる機器を積んだ気象観測デッキ「ストームライダー」の完成を祝うフェスティバルのために特別に公開されているという設定であった。そのため、ストームライダーを開発した気象コントロールセンターから、「ストームライダー」のアトラクションに乗ることができたのだ。

しかし、「ニモ&フレンズ シーライダー」がオープンするにあたり「ストームライダー」がクローズするとなれば、ポートディスカバリーは根本的に定義が変わる。

トゥモローランドであれば、それぞれのアトラクションを数年単位で置き換えていくことで、そのテーマを変更していくことができた。「キャプテンEO」は「ミクロアドベンチャー!」(1997)と一度きりの復活を挟んで「スティッチ・エンカウンター」(2015)に変更されたが、これはトゥモローランドに「ピクサー映画のアトラクション」だけでなく「ディズニー映画のアトラクション」を導入する試みである。このアトラクションの評価は芳しくないが、「モンスターズ・インク:ライド&ゴー・シーク!」がなければ「スティッチ・エンカウンター」はなかっただろうし、これがなければ「ベイマックスのハッピーライド」も建設されなかっただろう。

だが、ポートディスカバリーの定義は「ストームライダー」をクローズすることで、グラデーション部分を設けることなくボーダーラインによって袂を分つことになる。

つまり、「ニモ&フレンズ シーライダー」とは、「ダーウィン派」の東京ディズニーリゾートに紛れ込んだ「ポケモン派」のアトラクションなのだ。

「私の身の回りで」と注釈がつくが、よくある議論を二つ紹介しよう。

第一、「『ストームライダー』をクローズしていなければ、ここまでの反対は起きていなかった」。「アクアトピア」をクローズしていれば、これはポートディスカバリーの根本の設定を丸々覆すことにはならないから、容認されていただろう。あるいは、新規のアトラクションとして建設していた場合も、ポートディスカバリーの定義を拡張する以上のことは起きなかっただろう。しかしながら、同じタイプのアトラクションを二つ置くテーマポートということで別途問題が発生することは免れない。

第二、「トゥモローランドに建設していれば、ここまでの反対は起きていなかった」。これも真であろう。というのも、「モンスターズ・インク:ライド&ゴー・シーク!」の延長上として、「ピクサー映画のアトラクション」を定義に含むテーマランドであるからだ。

「夢の国」の先にあるのは「現実」か?

従来のディズニーでは、いわゆる”Happily Ever After"「いつまでも幸せに暮らしました」という物語の締めくくりを迎えていた。

しかし、現在は大きくその域を出ている。ゲストは今や、スマートフォンを通じて、ディズニーパークにいながら現実世界と接続されているからだ。

また、ディズニーの物語は、ピクサー映画の影響によって「日常の再創」をテーマに作り出されるようになり、それらがテーマパークにも実装されていくのだ。「モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”」や「タートル・トーク」を通じて、我々は、クローゼットの先や海の向こうの世界を追体験することになる。

こうした文脈を汲んだ結果として登場したアトラクションが、2019年に東京ディズニーシーにオープンした「ソアリン:ファンタスティック・フライト」や2020年の大規模拡張プロジェクトに含まれた「ベイマックスのハッピーライド」ではないかと思う。

これらのアトラクションでは、ゲストは現実世界の空を飛び、そしてSNSを通じて他のゲストとの繋がりを意識することになる。

1955年、カリフォルニアに最初のディズニーランドをオープンするとき、ウォルト・ディズニーはこう言った。

To all who come to this happy place; welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past…and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams and the hard facts that have created America…with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.

この幸せな国へ来るすべての人々へ、ようこそ。ディズニーランドはあなたたちの国です。年配の人たちは過去の優しい思い出をもう一度経験し……若者は未来へのチャレンジとそれが約束してくれるものを経験するでしょう。

ディズニーランドはアメリカを作った理想と夢と現実に捧げられたものです。そして、それが全世界にとって、喜びとインスピレーションの源泉になることを願うものです。

(訳は新潮新書『ディズニーランドの秘密』有馬哲夫・著/7頁)

我々はディズニーランドを通して、過去の優しい思い出と未来へのチャレンジを経験する。

しかし、たとえそれが西武開拓時代のアメリカであっても、20世紀のアメリカであっても、アメリカの宇宙産業の未来であっても、「ディズニーランド」、ひいては「ディズニー」という枠組みを意識せずにはいられない。「私は現実世界に生きていて、現実世界からここにやってきただけに過ぎないんだ。いつ、どこで、現実世界に引き戻されるかわからない」ということを意識してしまう。ゲストは最早、過去の優しい思い出と未来へのチャレンジだけに没頭することはできないのである。

冒頭に紹介した通り、ウォルト・ディズニーは映画の延長線上にテーマパークを作った。しかし、現在は映画館でもスマートフォンをいじる人がいる。勿論、彼らがマジョリティだとか暴論を言うつもりはないが、現代、人間とスマートフォンはそれだけ密接なのである。

(Bruce Vaughn氏)問題は行列だ。我々が目指しているのは行列がないパークだ。待ち時間はあるが列には並ばない。他のことをして待つ。しかし難しい点もある。(中略)。さらに行列に対する忍耐力もない。最近は待つことが少なくなってきてるからね。

(Jon Snoddy氏)今人々が携帯する物は数十年前のスーパー・コンピューターに匹敵する。時代が変わる中、パーク内での体験も変わってきているんだ。

(ナレーター)ソーシャルメディアの登場により、ゲストは自らの体験をすみやかにシェアできます。おかげでディズニーのお城は最も多くインスタ登場するスポットに。しかしインスタ映えのみを狙うのでは本末転倒です。

(Steve Davison氏)携帯から目を離してじっくり見てもらいたい。最近のゲストはみんな…(正面と手元を繰り返し見る)こんな感じだ。

(Disney+『イマジニアリング〜夢を形にする人々』シーズン1第5話「カルーセル・オブ・プログレス」00:39:11 - (いずれも字幕))

ディズニーパークを作るイマジニアと呼ばれる人々も、実際にこのように考え、苦悩しているのだ。

Disneyland is your land

最後の章は、少し個人的な話になる。

私は現在、TamifuruDという名前でTwitterをやっていて、ネット社会に生きている。それの他に、仮名でたみふるDというもの、そして個人的に使用している鍵アカウントが二つある。これだけのアカウント数を伴う上、LINEやメッセージ、電子メールもスマートフォンにやってくる。

2021年7月20日、私は東京ディズニーシーに行くにあたって、Twitterアカウントを三つログアウトした。別にここで大層に言うことでもないのだが、あの充足感はTwitterがあっては味わえなかったと思う。

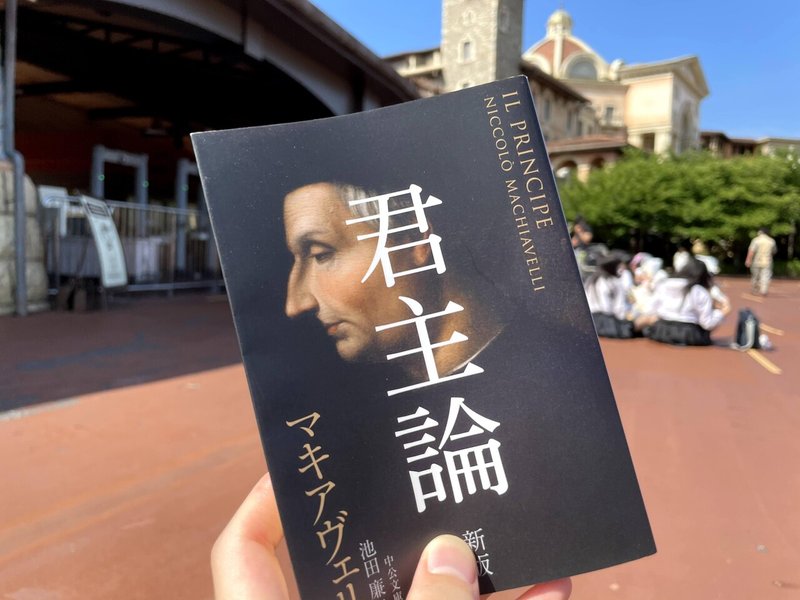

(授業の一環ではあったのだが)マキアヴェリの『君主論』を持って開園を待つ。東京ディズニーシーのエントランスは、「ルネサンス始まりの地」であるフィレンツェの街並みがモデルになっているが、マキアヴェリは他でもないフィレンツェの政治家だった。

ケープコッド・クックオフは、アメリカ独立記念日を祝う料理大会の場である。だから、タウンホールを舞台にした「クックオフ」という名前のレストランなのであるが、私はここでアメリカという国家に触れた。

そして、ホテル・ハイタワーとU.S.スチームシップ・カンパニーの倉庫が隣り合っているのを見た。ホテルはオリエンタリズムとエキゾチズムに基づいたアメリカの負を、U.S.スチームシップ社のS.S.コロンビア号はアメリカの偉大さを象徴している。それぞれを所有するのは、ライバル関係にあった二人の大富豪だ。

その後、様相の異なる路をぶらぶらと歩き、レストラン櫻へ辿り着く。ここは、ニューヨークにやってきた様々な移民が魚を輸出していたリバティ・フィッシュ・マーケットに作られた和食レストランである。

そう、ルネサンスのイタリアから20世紀初頭のニューヨークまで、スマートフォンの出る余地はないのである。勿論、入園後にスタンバイパスを取得して「ソアリン:ファンタスティック・フライト」に乗ったり、レストラン櫻の予約を確認したりするためにスマートフォンは使用する。しかし、我々の楽しみ方次第で、我々は、懐かしい(が初めて見る)過去を追体験し、チャレンジ溢れる未来を思い描くことが可能なのである。事実、その証拠に、一万字を超えそうなこの記事に私はわざわざこの項目を設けて、一サンプルに過ぎない個人的な経験を熱っぽく語っている。

いずれにせよ、多くの人がそう呼んだ「夢の国」ディズニーは解体されつつある。現在、スマートフォンを念頭に追いた新たな姿を目指して、ソフト面でもハード面でも進化の最中なのであろう。

今後、ゲストのパークでの体験はより現実世界と接続されていくとして、果たしてそれは受け入れられる形のものであろうか? それともいつか、ゲストは興醒めしてしまうのだろうか?

ディズニーランドはあなたたちの国です。

(訳は新潮新書『ディズニーランドの秘密』有馬哲夫・著/7頁)

ディズニーパークの未来に、期待が寄せられる。

おまけ:ピクサー映画

そもそも一作目の『トイ・ストーリー』からして、物語の主人公コンビは「夢を諦めるコンビ」である。バズ・ライトイヤーは、自らが台湾製のおもちゃであることに気付いてしまう。ウッディは、1番のおもちゃの称号を諦め、バズの存在を認めて初めてシドの家を脱出する。彼ら二人が同時に夢を諦めなければ、彼らの今はないわけである。

『カーズ』の主人公であるライトニング・マックィーンは、ピストン・カップに出るレーサーだ。彼は、物語の最後でレースを一位で独走するが、タイトルホルダーのキングことストリップ・ウェザーズが大破してしまう。そこで彼は「夢が叶うゴールテープの目の前で止まり、彼を助けに行くことができるか?」という試練に挑戦し、スピードや勝利よりも大切なものを学ぶ。彼もまた、夢を諦めるのだ。

『Mr.インクレディブル』や『レミーのおいしいレストラン』の監督のブラッド・バードは異色だろう。彼は、他と違うというだけで抑圧されるスーパーヒーローや、ねずみだが料理がしたいレミーなどを描写することで、「夢を叶えること」を「夢物語」で終わらせないような残酷なリアリズムを追求する。

ディズニーブランドとして馴染み始めたそれ以降の作品では、ピクサー映画は夢を叶える人々を応援し始める。『ウォーリー』(2008)、『ファインディング・ドリー』(2016)などは、強烈なハッピーエンドであるが、『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009)は印象的だ。カールじいさんは妻との夢を叶えるために、家に風船を括って空の旅に出る。そして、妻との思い出が詰まった家具を全て捨てなければ空を飛べないというとき、家具を捨てる選択ができる。この映画は、夢を叶えるために捨てなければいけないこともあると教えてくれる。

『モンスターズ・インク』の続編として登場した『モンスターズ・ユニバーシティ』(2013)では、怖がらせ屋を目指したマイクが最終的には怖がらせ屋になれないまま映画が終わる。本当に夢が叶わない映画をやってしまったのだ。

さて、この『カールじいさんと空飛ぶ家』の監督であるピート・ドクターは『ソウルフル・ワールド』を、『モンスターズ・ユニバーシティ』の監督であるダン・スキャンロンが『2分の1の魔法』を制作する。

『2分の1の魔法』では、弟イアンは父に会う夢を諦め、兄バーリーに譲る。彼はまた、夢が叶わないのである。

『ソウルフル・ワールド』は更に達観した境地に至っており、ここでは生まれる前の魂の世界が描かれる。魂は「きらめき」と呼ばれる自分が熱中できるものを探すが、作中では「きらめきは人生の目的ではない」ということが明かされる。そして、自然を感じて毎日を大切に生きることこそが、生きるということだと着地する。

特に後者の映画では、夢を叶えるという目的が前半部分で完了してしまい、後半は「それでも満ち足りぬ何か」を追い求める。

勿論、ピクサーは夢を叶える物語も制作してはいる。しかし、ただ一筋縄ではいかないサクセスストーリーを通して、ピクサーは「折り合いの付け方」のリアリズムを追い求めているようにも見える。

『カーズ』が正にそうだ。ゴールテープを切る直前になって、目前で今、夢が叶う。だが、それを諦めて助けに行け、もっと大切なものがあるはずだ、と。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?