7つの習慣 Part1

こんばんは。今週は金曜日に投稿しますよ。

たまのキャリドラ転職ストーリー。

今回は、少し趣向を変えて、7つの習慣についてお届けします。

そもそも7つの習慣とは何?

『7つの習慣』は全世界で累計4000万部、日本国内で240万部を突破した自己啓発書の頂点に位置する書。眠れる潜在能力を開花させ、人生を自ら切り開き、最高に自分らしい生き方を実現するための奥義がたっぷりつづられています。政治、経済、ビジネス、教育といった各界の名だたる著名人たちが愛読書としており、特に世界を舞台に活躍するビジネスエリートの間では、「7つの習慣」に基づくコミュニケーションは、もはや常識といっても過言ではありません。

著者であるスティーブン・R・コヴィー博士は、仕事でもプライベートでも、あらゆる人間関係の中で自分の生き方を貫き、人生を真に充実させるために誰もが日々、実践するべき行動を「7つの習慣」としてまとめました。それは性別や年齢はもちろん、文化や思想、立場や経歴などを問わず、すべての人に通用する普遍的な原則です。理解し、行動することで、未来は確実に変わります。世界中に散らばる無数の愛読者たちの声が、それを証明しています。

日本語版となる『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』は、500ページ超の大著ですが、『まんがでわかる7つの習慣』では、そのエッセンスを厳選してコンパクトにまとめました。「7つの習慣」のポイントをとりあえずチェックしたい人、原著を買ったけれど挫折してしまった人、原著を読む前に肩慣らしをしておきたい人など、「7つの習慣」に興味があるすべての人に最適の入門書です。

簡単に言えないですが、人生を豊かにするための7つの習慣という感じに思えばいいと思います。

7つの習慣とは

第一の習慣:主体的である

第二の習慣:終わりを思い描くことから始める

第三の習慣:最優先事項を優先する

第四の習慣:Win-Winを考える

第五の習慣:まず理解に徹し、そして理解される

第六の習慣:シナジーを創り出す

第七の習慣:刃を砥ぐ

以上が、7つの習慣で大事とされていることです。

この7つについて、イントロダクション〜第3の習慣までを今回。第4の習慣~第7の習慣を次回にわけてお届けしていきます。

イントロダクション〜7つの習慣の前に意識すること〜

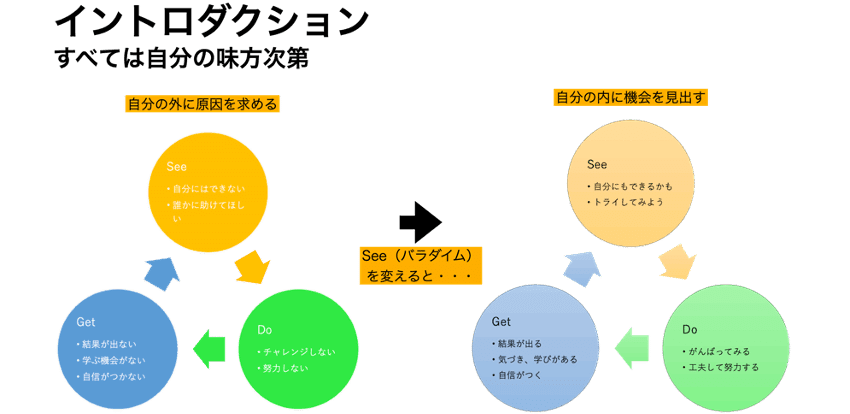

問題のみかたをインサイド・アウトに変えること

誰でも、自分の才能で何か成功したいと考えると思います。会話などのテクニックや知識を身に着けようとしたり、テレビなどで見た他人のやり方をただ真似しようとするかたもいるでしょう。

上記のような表面的なテクニックでは人生を豊かにすることはできません。

謙虚・勇気・正義・勤勉など人間として真に価値のある人格を手に入れる。こうした人格主義の発送に基づいて自分を変えることが、本当の意味での成功と幸せと呼びます。

しかし、人間はすぐには変われないと感じる人が多いです。

ですが、諦める必要はありません。

人格を向上させるのも勉強やスポーツと一緒。

失敗しながら練習していけばいいのです。

結果を急がず、1つずつ問題を解消していけば、やがて人格は少しずつ成長していくのです。

また、人間の多くは、自分の都合のいいように物事を見て、「いいこと」「悪いこと」を判断しています。そういう人はいつでも、「できなかった理由」を人のせいや環境のせいにします。

モノのみかたを変えて、自分が変わらなければ周囲の物事も変わりません。

こういう考え方を、「インサイド・アウト」と呼びます。

“インサイド・アウトとは、一言言えば、自分自身の内面から始めるという意味である。内面のもっとも奥深くにあるパラダイム、人格、同期をみつめることから始めるのである。”

第1の習慣:主体的である

主体的であるということは、「人間として自分の人生に対する責任をとること」とコヴィー(著者)は語っています。自分の人生の主役は自分であり、どんな人生にするかを決めるのは自分以外の誰でもないということです。

主体的でない人は仕事のミスも、異性に振られるのも、何でも他人のせいにします。自分の正確や行動まで、親や教師な、社会に責任転換するわけです。

でも、自分の正確や行動を決めているのは、自分自身のはずです。自分が他人や環境を思い通りに変更できないのと一緒で、他人や環境が自分を変えることはできません。

では、どう変えていけばいいのでしょうか。人間には、“自覚する”という優れた能力があります。刺激に反応したことを自覚すれば、刺激に対する行動は自分で選択できるのです。

つまり、周りが動くのをも待つのではなく、自らの責任で行動することによって相手も変わるということです。

自分の影響力の範囲を意識しよう「変えられるもの、影響できること」と「変えられないもの、影響できないこと」という概念があるということです。 スティーブン・R・コヴィーの「7つの習慣」において、関心事については「関心の輪」と呼んでおり、その中でも「変えられるもの、影響できること」については「影響の輪」と呼んでいるようです。

天気は変えられないし、政治も変えられないけど、自分の言動・態度・考え方は変化させることはできますよね。

たくさんの人とふれあうという影響を受けるわけで、変わっていくわけですから。

第2の習慣:終わりを思い描くことから始める

目標を決めて行動する

著者によると、「すべてのものは2度つくられる」と言われています。

例えばですが、家を建てるときには、

① 頭の中で完成をイメージして設計図を作る

② 実際に工事が行われる。

ですが、実は人生も、

① 人生の方向性をイメージする

② 毎日を生きる

という2つの創造で作られているのです。

人生の創造とは、人生の脚本を作るということです。

自分の行き方は自分で決められるのに、多くの人は、自分の生き方を忘れ、無意識に他人が決めた脚本通りに生きているわけです。

そして死ぬ間際に後悔する。

そうならないように、自分の人生の脚本をつくる責任を自覚することが大事です。

著者は加えて、自覚、想像力、両親は人間独特の力とも呼ばれ、この3つを駆使すれば自分だけの人生は必ず見つかるようです。

自分の基本原則を判断基準にする

自分の人生の目的を見出すにはどうすればいいんでしょうか?

まずは生活の中心を考えることが大事です。生活の中心を考えるとは、自分ができることは何か。

自分が大切にしているものは何かはっきり意識すること。

つまり、先程お届けした、「影響の輪」の中心に集中することなんだそうです。

もっとも関心が高く、影響力を発揮できることに人生の力点を置くこと、日々の言動にブレがなくなり、人間としての安定性が増します。

第3の習慣 最優先事項を優先する

これが、僕が今の仕事でも、前職の仕事でも中々できないことです。

最優先事項を優先する

人間活動には、4つの領域があると言われています。

第1の領域:緊急で重要なこと

第2の領域:緊急ではないが重要なこと

第3の領域:緊急だが重要ではないこと

第4の領域:緊急でも重要でもないこと

みなさんは、どの領域が大事だと思いますか?

第4の領域が大事!という人も多いでしょう。

例えば、テレビゲームやスマホゲーム。これは第4の領域になりますね。

ずーっとしているというわけには行きませんが、第4の領域のことをたまにするのは、大事です。

仕事の上での話になりますが、第1の領域。

つまり急ぎの仕事に時間をさきます。

こればかりしていると疲れてきてしまい、長続きしません。

なので、時々休憩挟む=第4の領域にどうしても行きがちになります。

著者は、人生を豊かにするために第2領域により集中することが大事と記しています。

この第2の領域には、成長に役立つ活動や将来第1領域に入ってくる事柄の準備活動があるわけです

第2領域を増やすには、第3・第4の領域を減らすのがいいのです。

・スケジュールは「役割」と「目標」で考える

1. 役割を定義する

・自分の成長

・夫・父親

・研究など

・地域奉仕

・人生を楽しむ

2. 目標を設定する

1であげた、役割の目標を設定していきます。例えば、セミナーに参加する。運動する。これは自分の成長になりますね。夏休みの旅行計画。これは人生を楽しむという分類になります。

3. 予定を埋めていく

このようにして予定を埋めていきます。日々の様々な出来事に対応して必要に応じてスケジュールを変更していくこともあるでしょう。

こうしていくことで、仕事においても、プライベートにおいても時間の優先順位がつけれるようになっていきます。

今、転職活動や日々の仕事で忙しいと感じられているかた!

特に、第1〜第4の領域に関して、仕事・プライベートの2つに分けて、自分なりに一度まとめてみるといいと思います!

今やるべきことが見える化することができ、仕事の優先順位、プライベートでやりたいことの優先順位が見えてくると思いますよ。

僕もキャリドラのセッションで、Bトレーナーと一緒に何度か振り返ってやっていました。

参考文献

・https://webstyle.work/influencering/

・https://note.com/tsumiage/n/n87dbc0a0c609

・まんがでわかる7つの習慣(フランクリン・コヴィー・ジャパン監修)

次回予告

次回は第4の習慣〜第7の習慣まで一気にお届けしていきます。

こんな内容を取り上げてほしい!、こんなことを教えて!など皆さんと共に作っていく転職ストーリーにしていきたいです。

リクエストを含め、ぜひ僕のTwitterにコメントを残して言ってください♪

お待ちしてます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?