英文は(家じゃなくて)授業で読もうよ

英語科教育法IIIの第4回。

「リーディングのプロセス指導」の講義回。

事前に天満(1989)『英文読解のストラテジー』の第8章「文章レベルの読解ストラテジー」を読んできてもらい、この章の内容から中学・高校の授業で習ったことを思い出してもらうところからスタート。

英文の基本的な構造(トピックセンテンスとサポートセンテンス)や、設問で求められている特定の情報を探すためのスキャニング等は中高で指導されたことがある学生がほとんど。

一方で内容スキーマについては特に学生から聞かれなかったことを考えると、読解指導において内容スキーマはまだまだ軽視されているのかなと推察される。

構造に関するスキーマ

英文の構造に関するスキーマはみんなも持っているはずだよ、という共通認識を作るべく3つの文章をそれぞれ大幅に内容語を削った状態で提示し、それぞれが「意見・論説文」「物語・出来事」「状況描写」のどれかを当てるちょっとした活動。

①

When I was 4 years old, I — — —. — — — — for 4 years. When — — — — — — — —, I was really sad because — — — — — — — — — —. However, when I was 20 years old, I was able to — — — — — — — — — — after — — — —.

②

I think — — — — — is very important. It is because — — — — — — — — — —. If — — —, I may not be able to — — — — — — — — —. Also, — — — — — — —. For example, — — — — — — — — — — — — —. — — — — — — — — — — — —, — — — — — — — — —. Therefore, I believe we should — — — — — —.

③

Around — — — — — —, there were a few tens of people — — —. Some — — — — —, and others — — — — — —. It seems very difficult to — — — — —, — — — — — — — —.

言わずもがな、①が物語・出来事、②が意見・論説文、③が状況描写だ。

「意見・論説文ではI thinkとかbecauseとかが使われる」といったこれまで培ってきた英語に関する知識から容易に答えに辿り着ける。

正直この3つの文は全てかなりあからさまなものだし、実際には物語を通して筆者の意見を述べたりするタイプの文章もあるから、この3つが見分けられるだけではそこまで役に立つスキルではないかもしれない。

しかし、文章にはその内容・ジャンル・目的等によって典型的な形が存在することを知っておくだけでも生徒に英文に向かわせる際の教師としての視点が一つ豊かになる。

内容に関するスキーマ

内容スキーマの重要性についてはこちらの活動で体験。

以下の文章は、何について書かれたもの?

Someone may do this almost every day while others may do less often. For completing this, first, you move the things from a place or your body into a box. Then the box stirs up them with a lot of water. After that, you need to put them outside or move it to another box. However, some people have a box which can do all the processes only by itself.

答え【 】

答えが分かるとかなりスッキリするので是非考えてみてほしい。

実はこれは自分が学部生の時にゼミでやった記憶がぼんやりあるのだが、出典も何も覚えていないのでやむを得ず自分で書いてみた。

一度答えが分かるとこの文章全体がかなり具体的な情景を伴って理解される。前の席の2人が答えをひらめいて後ろの3人に色々とヒントを出していた時、一つ一つの文がある特定の動作を指すものだと理解している2人、まだ具体的なイメージが湧かない3人の理解度の差がどんどん浮き彫りになった。

ちょっとしたひらめきクイズ的な要素があって普通に中学・高校でウォームアップとしてやってみても楽しそうだなと思ったり、生徒に実際に類題を書いてもらうというのも面白そうだ。

が、今日のフォーカスはそこではなく、ここで大学生5人が身をもって体験した「具体的情景が浮かぶかどうか」が生み出す理解度の差の大きさだ。

どんなことが書かれているのかを知っているかどうか。そのトピックに馴染みや背景知識があるかどうか。授業で無視してしまうにはあまりに大きな差だと感じてもらえていたら幸いだ。

内容スキーマをどう立ち上がらせるか

では、実際にどうやって内容スキーマを立ち上がらせるのが良いだろうか。もちろんまずは英文のタイトルがあればそれは重要なヒントになる。それ以外にも教科書の英文には多くの場合挿絵や図表が載っている。蛇足とも思いつつ付け加えれば、共通テストでも図表から本文の内容を推測するスキルはかなり重要だろう。

ただ、そこで注意したいのは「内容スキーマを立ち上がらせる」とは「書かれている内容を教えてあげる」ことでは決してないという(ある意味当たり前の)ことだ。

私が3月まで勤務していた中高一貫校で使用していた教科書にあった最悪の差し込み画像を紹介した。

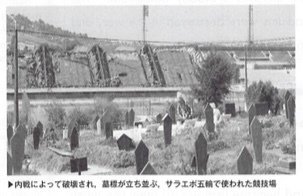

英文はボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボという地で内戦が起き、10年足らず前に開催された平和の祭典オリンピックの際に建設されたスタジアムが破壊され、そのうちのいくつかは墓地になってしまったというものだ。

The History of Sarajevo

Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina, is a good place for winter sports. In 1984, the Olympic Winter Games were held there. Many stadiums were build throughout the city, and people were very proud of the Games. However, the Bosnian War broke out in 1992. It was less than ten years after the Olympic Games. Three ethnic groups with different religions started to fight against each other because two of them wanted to become independent from the former Yugoslavia but the other didn’t. Many people were killed and Sarajevo became a bloody battlefield. The former Olympic stadiums were destroyed in the war, and some of them even became graveyards.

ここは考えさせながらしっかり読みたいポイントだったのだが、この英文の1ページ前に下の画像(と日本語キャプション!)が挿し込まれていた。

「もう全部言っとるやん…」という感想(呆れ)しか出てこない、最悪の画像。

せめてこれの日本語キャプションがなければ、この画像をきっかけに授業をスタートしてもいいぐらいの画像だ。

"This is a graveyard. But it used to be another thing, a large building. …"という感じのオーラルイントロダクションから入る授業も容易に想像できる。

来週模擬授業をしてくれる学生にとっては、何かしらのビジュアルエイドを使うとしたら、どうしたら有意義なビジュアルエイドを有意義な形で提示できるかが肝になるだろう。

授業の中で英語を読もう

私の母校がそうだったように、受験を意識する高校の多くでは家で宿題として英文を読んで全文訳をノートに書いてきて授業ではその訳の正しさを査定されるというのがよくある。これだけ「アクティブ・ラーニング」だとか「主体的・対話的で深い学び」だとか言われてきたが、今の大学3年生でもそういう授業は受けてきた人は少なくないようだ。

私はこのスタイルの授業をリーディングの授業とは認めない。何故なら生徒が英文を読んでいるのは授業の行われている教室ではなく家だからだ。

反転授業だとか色々なやり方はあるだろうが、少なくとも訳の正しさだけ確認する程度の授業(笑)であれば家で長い時間をかけて全文訳を書かせるこの正当性は特に無いだろう。

では授業の中で英文を読ませようと言っても、ただ英文を渡したり教科書を開かせたりして「はい、じゃあ読んでみて〜」と投げるわけにはいかない。

そこで鍵となる概念として、今日は「発問」「グラフィック・オーガナイザー」「リーディング・タスク」を紹介した。

タスクについては少しその定義や特徴なんかを紹介しただけとなったが、学生には実際に上のサラエボの文章を使って「発問作り」と「グラフィック・オーガナイザーでの整理」のどちらか一つに挑戦してもらった。

発問

発問については①事実発問、②推論発問、③評価発問の3種類を整理した。教師からの問いかけをこう整理されると割と分かりやすい分類だし、なんか授業も楽しくなりそうな気がする。

ただ、実際に3種類の発問を1つずつ作ってみるという課題に挑んだ学生は、まず事実発問を作ることにかなり時間がかかり、さらに推論発問では本文に明示的に書かれていないものの本文から推測可能という条件の厳しさにペンが止まってしまった。授業時間も終わりが迫っていたこともあり発問を絞り出してもらうことは出来なかったのが残念だが、(発問はリーディングに限った話ではないので)また別の機会に挑戦してもらいたい。

グラフィック・オーガナイザー

グラフィック・オーガナイザーとは、テキストを理解するために、テキスト中の概念を図や表などにまとめて見やすく整えたもののことを言う。

例えば、ベン図、T-チャート、Y-チャート、フローチャートといった、いわゆる思考ツールもその一つだし、板書でイラストや矢印を混ぜながら文章を整理していくのも一種のグラフィック・オーガナイザーだろう。

具体的な授業への落とし込みとしては、図表のテンプレートだけ生徒に渡してそれを埋めさせてみてもいいし、一緒に生徒と読みながら先生が黒板で整理してもいい。見方や角度によって多様なまとめ方が期待できるような文章があれば、生徒にゼロから作らせてみるのも面白いかもしれない。

私が過去に中学3年生の授業で行った「スライドを用いたリーディングタスク」の完成品もある種のグラフィック・オーガナイザーと言えるかもしれない。

グラフィック・オーガナイザー作りに挑戦した学生たちは、多くが本文に含まれる年号に目をつけてフローチャートや年表で整理しようとするが、思ったよりも出来事が少なく、あまりグラフィック・オーガナイザーのありがたみが感じられずに途中まで描いた図を消して路頭に迷う学生もいた。

一方、上の画像のように実際の板書さながらにスッキリまとめてくれた学生も。5人でこの絵をシェアして「あー、なるほどー!」となったところで今日の授業はクローズ。

この「あー、なるほどー!」が中学生・高校生の授業でも生まれれば、それは立派なリーディングの授業だと胸を張って良いと思う。

Readings

今回は(来週模擬授業の学生を除いて)全員がどれか1つ以上を読んでくるというルールで以下の文献を提示した。どれも今日の授業に何かしらの形で関連する内容で、それぞれ興味を持った内容に沿って読んで楽しんでもらえれば幸い。

『高校英語授業を知的にしたい』pp. 12~33

グラフィック・オーガナイザーについて実際の実践例の一つとして。

“How to Teach English” pp. 99~111

今日の授業の内容を英語でおさらいしたい人へ。また、オーセンティックなリーディングマテリアルも例示されていたり、章の冒頭がReasons for readingで始まったり、個人的に好き。

『基礎から学ぶ英語科教育法』pp. 147~167

安心の「基礎から」。リーディング指導にまつわるエトセトラをバランス良く解説してくれている。Review ExercisesとかFinal Reflectionとか、本の最後についてる練習問題とかあまり好きじゃないけど、これは割とやりやすくて嫌いじゃない。

『コミュニケーションのための4技能の指導』pp. 67~82

文の繋がりやパラグラフ構成への注目と、他の技能との統合を図る指導について、「コミュニケーションのための」リーディングの指導の基本を整理してくれる。

『英語教師のための発問テクニック』pp. 4~27

上手な発問ができるとどんな授業ができるようになるのか、そのイメージを持つための1章。

『タスクを活用した英語授業のデザイン』pp. 3~32

別の技能の時にもっとちゃんと扱うけど、「タスク」に関心を持った人へ。タスクの定義やら具体的な実践例やら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?