鉄道の岐路 民営化35年 JRの試練 2022.10.03 1/3

【『日経ビジネス』の特集記事 】 #10

✅はじめに

⭐『日経ビジネス』の特集記事から、私が特に関心を持った個所や重要と考えた個所を抜粋しました。

⭐ Ameba(アメブロ)に投稿していた記事は再編集し、加筆修正し、新たな情報を加味し、再投稿した記事は他の「バックナンバー」というマガジンにまとめています。

⭐原則として特集記事を3回に分けて投稿します。

「私にとって、noteは大切なアーカイブ(記録保管場所)です。人生の一部と言い換えても良いもの」です。

(プロフィールから)

日経ビジネス電子版セット(雑誌+電子版)を「らくらく購読コース」で、2022年9月12日号から定期購読を開始しました。

日経ビジネスの特集記事 #10

鉄道の岐路 民営化35年 JRの試練 2022.10.03 1/3

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

JRが民営化されて今年で35年

1872年10月14日に新橋~横浜間に鉄道が開業してからちょうど150年を迎える。

そして今年は、国鉄分割民営化から35年という節目の年でもある。

しかし、関係者の間にお祝いムードはない。

早35年にもなるのですね。

父(1998年6月他界)は長年JRの前身、国鉄(日本国有鉄道)に勤務していました。父は技術者で、鉄道信号機に関わる業務に携わり、最後は部下数百名の品川信号支区長などを歴任しました。

父は、夜中でも信号機の故障が発生すると、鉄道電話(専用回線)で呼び出され、すぐに現場に飛び出していったことを何度も経験しています。

幼心にも私はよく覚えています。鉄道電話の呼び出し音が大きかったため、私も目が覚めたことがありました。

大変な仕事だな、としか幼い私には感じませんでしたが、成長するに従って、列車事故にも繋がりかねない責任の重い仕事に父が携わっていたのだ、と理解するようになりました。

PROLOGUE 肥薩線は3度死ぬ

廃線に揺れるローカル線

壊滅的な被害

JR肥薩線の瀬戸石駅(熊本県八代市)は2020年7月、豪雨による球磨川の氾濫にのみ込まれ、壊滅的な被害を受けた。沿線では住宅を再建するつち音が響き、道路や橋も仮復旧が進んでいるが、鉄道だけ2年間、時の流れが止まっている。

肥薩線を復旧させるべきか。JR九州と国土交通省、熊本県の間ではいまだに結論が出ない。

異常気象のためか、各地で集中豪雨による災害の発生が頻繁に発生しています。最近良く耳にするようになった「線状降水帯」が原因かもしれません。

鉄道は地域の人たちの大切な移動手段であり、トラックと並ぶ2大輸送手段でもあります。

肥薩線に限らず、災害によって復旧が困難になった場合、果たして鉄道運営会社が費用を全額負担するのか、地元自治体あるいは国が負担するのか、という難しい問題があります。

観光需要に望みをかけていた

JR九州は観光需要に望みをかけていた。2004年3月の九州新幹線部分開業(新八代~鹿児島中央間)に合わせて、肥薩線に観光列車「はやとの風」「いさぶろう・しんぺい」を走らせた。09年4月には蒸気機関車「SL人吉」、17年3月には「かわせみ やませみ」を投入したが、にぎわうのは土日の2日間だけで輸送密度の下げ止まりにつなげられなかった。

肥薩線は3度目の「死」を迎えるのか

1927年、熊本県水俣市などを通る海沿いのルートができると、鹿児島本線から切り離され肥薩線へと名前が変わった。最初の「死」だ。

それでも熊本から宮崎へと向かうルートではあり続けたが、95年に九州自動車道が開通。トンネルで直線的に結ぶ高速道路の出現で利用客はマイカーや高速バスに移行し、2000年、熊本~宮崎間を結ぶ急行「えびの」が廃止され2度目の死を迎える。

20年7月の豪雨災害による復旧費用は235億円に上ると推計される。上場会社であるJR九州が年間9億円の赤字を垂れ流す路線に巨額の復旧費用を投じることは、株主の理解を得られまい。国交省は河川整備費や道路事業費、線路などの設備を地元自治体が保有する「上下分離」のスキームを活用すればJR九州の負担は25億円で済むとしているが、それだけの公費負担は容認されるのか。

現実は、すでに肥薩線の「3度目の死」を織り込みながら進んでいる。

抜本的な解決策が見いだせないまま時間が経過してきた

国鉄分割民営化から35年。新型コロナウイルス禍でJR各社の経営に余裕がなくなった。目をつむってきた構造問題の解決に着手する必要に、いよいよ迫られている。

PART 1 ”国鉄を上回る”赤字に

発足35年、最大の危機

脱・旅客依存へもがくJR

次の言葉がJRの現状を象徴的物語っています。

国鉄の分割民営化によりJRグループが発足して35年、最大の危機が訪れた。

新型コロナウイルス禍で乗客が激減し、各社の経営に深刻なダメージを与えている。

事業構造の改革に向け、現場ではあの手この手の試行錯誤が続いている。

JRの歴史を振り返ってみましょう。

1987年4月、国鉄が分割民営化され、JRグループが発足した。国鉄最後の決算となった87年3月期、営業損失は何と約1兆7000億円。ところがJR発足1年目から業績は一気に好転する。88年3月期、JR東日本、JR東海、JR西日本とJR貨物は営業黒字に転換した。

その後、バブル崩壊、リーマン・ショック、東日本大震災など数々の試練はあったものの、おおむね右肩上がりで業績を伸ばしてきた。本州の3社に続き、JR九州も株式上場し、完全民営化をなし遂げた。

しかし、新型コロナウイルス禍で、経営状況は一気に暗転する。2021年3月期は、JR貨物を除く6社がそろって営業赤字に転落。その総額は6社合わせて1兆円を超えた。これは、実は国鉄よりも悲惨な数値だ。

新型コロナウイルス禍で国鉄末期並み赤字

上の画像では数値が見にくいので、書き換えたものを下記に掲載します。

●連結営業収益(売上高)と鉄道運輸収入の比率(22年3月期)

売上高 鉄道事業 非鉄道事業

JR北海道 1103億円 37% 63%

JR東日本 1兆9789億円 56% 44%

JR東海 9351億円 70% 30%

JR西日本 1兆311億円 47% 53%

JR四国 311億円 42% 58%

JR九州 3295億円 27% 73%

JR貨物 1866億円 62% 38%

東急 8791億円 12% 88%

国鉄とJRの比較

国鉄の会計基準では、営業損失1兆7000億円に支払利息など「利子及債務取扱諸費」約1兆3000億円が含まれていた。これを除くと、実質的な営業赤字は約4000億円。つまりコロナ禍は、国鉄末期の2倍以上の営業赤字をもたらしたのだ。

🔴国鉄よりも、分割民営化されたJRのほうが営業赤字が多くなっているということです。

一方で、大手民鉄はどうでしょうか。

22年3月期もJR北海道、JR東、JR西、JR四国の4社が引き続き営業赤字を計上した。一方、大手民鉄は15社のうち12社が営業黒字に転換した。この差は鉄道事業への依存度にある。

もう一度、連結営業収益(売上高)と鉄道運輸収入の比率(22年3月期)をご覧ください。

JR北海道とJR九州を除き、鉄道事業への依存度がきわめて高いことが分かります。

民鉄の東急は鉄道事業への依存度はわずか12%です。

東急とJRの比較

不動産業、流通業など多角化を進めた東急の場合、連結営業収益(売上高)に占める東急電鉄の運賃収入の割合はわずか12%。一方のJR各社は、いまだ売り上げの半分前後を鉄道運輸収入に頼る。分割民営化から35年たっても事業構造改革が十分に進んでいない。

🔴非鉄道事業へ重点を移すことができるかどうかにかかっています。相当に難しいでしょうが。

20万枚売れたサイコロきっぷ

JR西日本が企画した「旅くじ」

22年7月22日、JR大阪駅ではサイコロゲームが行われていた。駅名が書かれたサイコロを振って行き先を決める「サイコロきっぷ」の発売イベントで、2日間で800組1600人が参加した。販売枚数は発売から2カ月足らずで20万枚を超えた。料金は大阪市内から往復5000円なので、売り上げは約10億円だ。

「サイコロきっぷ」のアイデアはJR西日本のオリジナルではなく、

「格安航空会社(LCC)のピーチ・アビエーションが21年8月から始めた『旅くじ』を参考に」(p.014)して企画したものだそうです。

「サイコロきっぷ」の内容を少し説明しましょう。

こちらの記事をご覧ください。

大阪市内発のサイコロの目は、比較的メジャーな観光地に交じって東舞鶴(京都府舞鶴市)、餘部(あまるべ、兵庫県香美町)といった知名度の低い駅をあえて加えた。「『何やねんそこ』といった驚きの反応を期待した」(営業本部の山田真義氏)からである。

尾道(広島県尾道市)が出た場合はもう一度サイコロを振ることができ、6分の1の確率で博多(福岡市)が出る。大阪市内~博多間は正規運賃で往復2万9240円。それが5000円で行けるのだから、82.9%引きとなる。36分の1の確率でしか現れない“大当たり”だ。サイコロきっぷはSNSでバズり、購入者の約半数が10~20代。好評につき、9月15日から広島市内発の販売も始めた。

「サイコロきっぷ」は上々のスタートを切りましたが、このまま好調を維持できると良いですね! さらに一ひねり二ひねり必要になってくるでしょう。

新幹線の「稼ぎ方」を変える

JR東海は新幹線の「稼ぎ方」を再考し、新サービスを開始しました。

東海道新幹線という大動脈を持ち、JR東を上回る営業利益率を確保してきたJR東海も、コロナ禍を機に新たな発想で需要回復に挑み始めた。

半年かけて出した結論は「新幹線に乗る前も、乗車中も、そして降りた後もシームレスに仕事ができる」(新幹線鉄道事業本部企画部の前田剛担当課長)というコンセプトだ。

具体的な内容はこのようになっています。

22年5月には「ビジネスブース」の試験導入を始めた。最新型車両の7・8号車間のデッキ部分にあった喫煙コーナーの内装を変えて、テーブルやコンセント、椅子を設置。周囲に聞かれたくないウェブ会議や対面での打ち合わせを想定している。

JR東海によると、導入から4カ月間でビジネスブースは合計822回、1列車平均で約1.4回の利用があった。今は3編成にとどまるが、全編成に拡大するか、検討を進めている。

JR東日本は「はこビュン」というサービスを開始しました。

内容は下記のとおりです。

箱詰めした地域の特産品などを、新幹線や在来線の特急列車に乗せてビュンと運ぶ。「はこビュン」と命名した荷物輸送サービスの拡大に力を入れるのは、JR東だ。

鉄道の強みとは

鉄道の強みは何といっても定時性、速達性に優れていることにある。朝どれの野菜や果物、鮮魚を新幹線や特急列車に乗せれば、午後には首都圏の飲食店やスーパー、百貨店などに並べられる。

🔴鉄道の強みをさらに強化することが重要になります。

線路脇資産を収益源に転換

民鉄は鉄道沿線に不動産を持ち、開発する不動産業も営んでいます。

資産を有効利用しています。

JR各社は今後どのような非鉄道事業を拡大していくのでしょうか。

JR西日本のケース

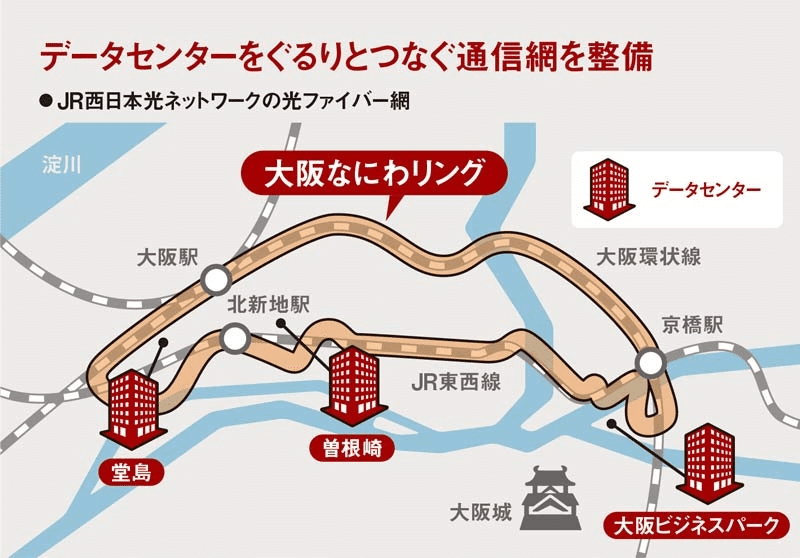

人も運べばモノも運ぶ鉄路。しかし、運べるのはそれだけではない。JR西はデータビジネスに活路を見いだした。21年7月、子会社としてJR西日本光ネットワーク(JRWON)を設立、同年10月から営業を始めた。

JR各社は信号機などの制御や列車無線の通信用として線路脇にケーブルを敷いている。新幹線など主要路線では旧来のメタルケーブルから光ファイバーへの切り替えが進む。

鉄道運行のためのコストでしかなかった線路脇の資産だが、空き容量を外部に貸せば収益源に生まれ変わる。23年初めには「大阪なにわリング」という新サービスの提供を始める予定だ。

言葉だけではイメージしにくいかもしれません。下図をご覧ください。

地元企業の多くが利用できるように奮闘することが必要です。殿様商売は通用しません。

次回は、

PART 2 崖っぷちのローカル線 鉄道じゃなきゃダメか 存続の決断待ったなし

を取り上げます。

🔷 編集後記

今回の特集記事のテーマは、個人的にとりわけ関心がありました。

国鉄とJR各社の違いや、JR各社は今後どの方向を目指すのか、を知るために読み進むのが楽しみでした。

国鉄の営業利益よりも、JR各社を合わせた営業利益のほうが多いという先入観を持っていました。

ところが、実際には逆でした。驚きでした。新型コロナウイルス禍の影響が大きかったのかと思いましたが、それだけではありませんでした。

鉄道事業への依存度が高いことが営業利益を圧迫していたのでした。

⭐ 私の回想録

⭐ 私のマガジン (2022.10.11現在)

サポートしていただけると嬉しいです。 サポートしていただいたお金は、投稿のための資料購入代金に充てさせていただきます。