論文紹介 マッキンダーのハートランド理論は遊牧民の歴史から導き出された

イギリスの地理学者ハルフォード・マッキンダーの「歴史の地理的枢軸(The Geographical Pivot of History)」(1904年)は古典地政学の分野でハートランド理論(ランドパワー理論)の基礎を築いた論文として高く評価されています。

しかし、実際にこの論文に自分で目を通す人は多くはいません。そのため、マッキンダーが中央アジアの歴史、特に遊牧騎馬民族の歴史からハートランド理論を導き出していることはあまり知られていません。

そこで今回の記事では、マッキンダーの地政学でハートランド理論がどのような方法で導き出されているのかを紹介し、その意義と限界について解説します。

東ヨーロッパのステップは遊牧民の勢力圏だった

近代以降のヨーロッパは海洋進出に成功し、世界各地に植民地を獲得していましたが、近代化が始まる前のヨーロッパの農耕民がアジアの遊牧民の脅威に晒されてきました。その際に戦略的に重要な地域だったのが東ヨーロッパであり、特にウクライナからロシアに広がるステップは遊牧民の勢力下にありました。

今ではヨーロッパはウラル山脈以西の地域として区分されることが一般的ですが、歴史的に見ればウラル山脈以西であったとしても、ステップではアジアから進出した遊牧民が優勢であったとマッキンダーは指摘しています。今ではロシアの勢力が強い地域ですが、ロシア帝国の前身であるモスクワ大公国はモンゴル人が治めるキプチャク・ハン国に従属しており、政治的に独立を実現するまでには長い時間を要しました(邦訳、マッキンダー、257頁)。

「例えば『オックスフォード・アトラス』のような歴史的な地図帳を見ていると、いわゆるヨーロッパ・ロシアと東欧の大平原とがほぼ共通した街になったのは、わずか一世紀かそこらのあいだのことで、それ以前の時代には、これと異なる政治的な布置が、執拗に繰り返されていたのを知ることができる。つまり通常二つの国家群が、これを北と南の政治的システムに分けていたのでわけである」(邦訳、256頁)

ヨーロッパとアジアを隔てるウラル山脈は天然の障害として機能しませんでした。これはウラル山脈の南端、カスピ海の沿岸に回廊地帯があったためであり、5世紀から16世紀に至るまで遊牧民はこの経路でアジアとヨーロッパの境界を横断していました(同上、259頁)。

「約1千年もの間、いろいろな騎馬民族がアジアの方角から入れ替わり立ち代わりやってきて、ウラル山脈とカスピ海の間の広い入り口からヨーロッパに接近し、南ロシアの無人の野を駆け抜けたかと思えば、またハンガリーに本拠を据えて、まさにヨーロッパの心臓部を狙うといった時代がずっと続いた。そして、これに対抗するという、やむにやまれない事情から、ロシアや、ドイツや、フランスや、イタリアや、それにビザンチン時代のギリシア人などといった、偉大な諸民族の歴史が形作られたのである」(262頁)

マッキンダーが特に注目しているのはモンゴル帝国の機動性に富んだ軍隊であり、これによって東ヨーロッパだけでなく、ペルシア、メソポタミア、中国に勢力を広げ、ユーラシア大陸の大部分を政治的に統一されました(同上、268頁)。

アジアの遊牧民の軍事的能力は高く、ヨーロッパ人を含む「旧世界の周辺部に属するあらゆる定住民族は、遅かれ早かれ、中央アジアのステップに由来する機動戦力の勢力拡張の動きのおののかざるを得ない境遇に置かれていたのである」という状況でした(同上)。

アジアのランドパワーとヨーロッパのシーパワー

このような観点から、マッキンダーは近代以前の世界史の中心はヨーロッパではなく、ユーラシア大陸の中央アジアであり、この空間を戦略的に活用できた遊牧民こそ歴史の流れを左右してきたのだと考えました。

ここで重要なポイントは、ユーラシア大陸の中央に分布する広大なステップ地域は遊牧民族の移動手段である馬に極めて適した空間であり、その地域を経由すれば、遊牧民族の攻撃目標となり得る中国、インド、中東、ヨーロッパのいずれにも接近可能であるということです。このような勢力をマッキンダーはランドパワー、大陸勢力として考えました。

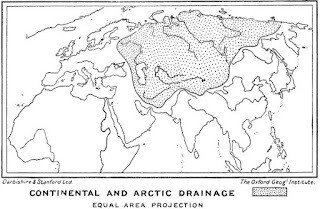

「こうして、ようやく我々が到達したユーラシアの概念を要約すれば、それは大体次のようになるだろう。すなわち、この一続きの陸の塊は、その北部を水で覆われ、また他の部分を太陽によって取り囲まれている。(中略)その反面、この地域一帯は、北極圏に属する森林地帯を除いて、馬やラクダを利用する遊牧民族の運動に極めて適している。そして、この中心地体の東側、南側および西側には、大きな半月後の形をした周辺の諸地域があって、ここには世界の船乗りたちが自由に接近できる」(邦訳、269-270頁)

15世紀以降の大航海時代の歴史的意義は、ユーラシア大陸の最西部に軍事的に追い込まれていたヨーロッパの弱小勢力が、遊牧民の騎兵に脅かされることがない独自の交通手段を獲得したことにあったとマッキンダーは解釈しています。ヨーロッパがシーパワー、海洋勢力としての道を歩んだことは当初やむをえない選択だったはずですが、アジアを戦略的に取り囲むことが可能になりました。

「ところが、新しい交通手段を持ったヨーロッパの人々は、これまで知っていた海や沿岸の陸地に比べて、一挙に数十倍もの世界を獲得したばかりでなく、さらに一点して、これまで彼らの存在に脅威を与えていたアジアのランドパワーを、今度は逆に政治的、軍事的に包囲できる立場に立ったのである」(同上、274頁)

ただし、大航海時代でもロシア人はランドパワーとして勢力を拡大する方針をとり、その領土をステップに広げていきました。ロシアはやがてシベリアへ領土を広げていきましたが、このことによってロシアはヨーロッパにおけるランドパワーに生まれ変わっていったと考えられています(同上、276頁)。

ユーラシアを支配するロシアのランドパワー

ユーラシア大陸の中心地を支配したアジアの遊牧民は政治的、軍事的に重要な役割を果たしましたが、その役割はロシアに取って代わられるようになりました。マッキンダーは次のように述べています。

「昔は騎馬民族がステップを中心にして、遠心的に各地に攻撃をかけていた。が、今ではロシアがこれに代わって、フィンランドに、スカンジナビアに、ポーランドに、トルコに、ペルシアに、インドに、そしてまた最近は中国というふうに、次々と圧迫を加えてきている。あたかもドイツがヨーロッパにおいて占める地位に似て、ロシアは世界全体との関係において、戦略上中枢の地位を占めているとはいえないだろうか」(同上、279頁)

マッキンダーの論文で最もよく引用される地図「勢力の自然的基礎(The Natural Seats of Power)」では、ユーラシア大陸の中枢地域(pivot area)とその周辺に位置する内側もしくは限界的半月弧(inner or marginal crescent)、さらにその外周に外側または島嶼的半月弧の陸地(lands of outer or insular crescent)が位置付けられているのですが、大陸横断鉄道(シベリア鉄道)の発達によって「中枢地域=ハートランド」を支配するランドパワーの優位がさらに強化されるとマッキンダーは懸念していました。

もしランドパワーがユーラシア大陸の沿岸部に当たる「限界的半月弧」にたどり着けば、そこから海上に脅威を及ぼす可能性もあると考えていたためです。

「さて、ところで今の勢力関係を破壊して、回転軸となる国家に有利な地位を与えることは、やがてユーラシア大陸周辺の諸地域に対するその勢力の膨張を促し、引いてはまた膨大な大陸の資源をその艦隊の建設に役立てさせる結果にもなる。もし万が一ドイツとロシアとが合体したら、たちまちこの可能性が現実化する恐れがある」(同上、280頁)

イギリスの戦略の観点からランドパワーの脅威に対抗するには、海上戦力だけでは不十分であり、陸上戦力をもって対抗する政策が必要になるとマッキンダーは提案しています。この陸上戦力を確保するための手段がフランスとの同盟であり、この同盟国によって海上戦力を造成する余力を奪うことができるとマッキンダーは述べています。

「したがって、もし仮にこのような不幸な事態が発生したら、フランスとしては万やむをえず海外の諸国と同盟をしなければならなくなるだろう。その場合、フランス、イタリア、エジプト、インドや朝鮮半島などは、ことごとく有力な橋頭保になり、ここでは列国の海軍がそれぞれ上陸部隊を支援して、内陸の同盟国家群に地上兵力の拡散を強いるかたちとなり、これによって回転軸の勢力がその艦隊の建設に専念できないようにすることが予想される」(同上、280頁)

マッキンダーの意義と限界

マッキンダーがハートランド理論を導き出すために使っている方法は歴史的類推であり、ユーラシア大陸の中央部を支配下に入れたモンゴル帝国とロシア帝国を重ね合わせることで、ロシアが戦略的に選択する可能性がある行動を特定しようとしていたことが分かります。

マッキンダーはこの類推でかなり柔軟に想像力を巡らせていることも興味深い点です。ハートランドで勢力を固めたロシアがドイツで手を組み海洋進出に進出し、イギリスの植民地貿易を脅かす可能性を指摘したことは日露戦争(1904~1905)におけるイギリスの戦略を理解する上で示唆に富む視点です。最近の研究では、日露戦争の最中にドイツが2度にわたってロシアと同盟を結ぼうとして失敗したことが報告されていますが、そのような同盟の構想はまさにマッキンダーが恐れていた事態でした(Venier 2004)。

しかし、マッキンダーの分析がどの程度の妥当性を持っているのかについては議論の余地があります。第一次世界大戦以降に発達した航空技術はエアパワーという新たなパワーを出現させ、ハートランドを取り巻く安全保障環境を一変させました(Seversky 1950)。マッキンダーは北極圏を接近困難な障害地域と見なしていましたが、航空機や潜水艦の発達によって、北極海は米ソ両国の勢力が競合する地域になりました。

またマッキンダーのハートランド理論はランドパワーとシーパワーが対立することを強く想定していたので、イギリスとロシアの戦略上の利害が相反する可能性を強調する傾向がありました。この点についても批判が加えられており、リムランド理論を提唱したニコラス・スパイクマンは、必ずしもランドパワーとシーパワーが対立するとは限らず、それはユーラシア大陸の沿岸部を占める勢力との関係によっても左右されると批判しています(邦訳、スパイクマン、2008)。

参考文献

Mackinder, H. J. (1904). "The Geographical Pivot of History," The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4, pp. 421-437.(邦訳、H.J.マッキンダー「地理学からみた歴史の回転軸」『マッキンダーの地政学 デモクラシーの理想と現実』曽村保信訳、原書房、2008年、251-284頁)

Seversky, A. de. (1950). Air power: Key to survival. Simon and Schuster.

Spykman, N. (1944). Geography of the peace. Brace & World.(邦訳ニコラス・J・スパイクマン『平和の地政学』奥山真司訳、芙蓉書房出版、2008年)

Venier, P.R. (2004). The geographical pivot of history and early twentieth century geopolitical culture. The Geographical Journal, 170, 330-336. https://doi.org/10.1111/j.0016-7398.2004.00134.x

関連記事

調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。