農水省もオススメする搾乳ロボット、省人化だけでない価値に脱帽した話。

農水省が導入を後押ししている推している『搾乳ロボット』。今回は「搾乳ロボット」とは何か?どれくらい普及しているのか?その効果は?など調べてみたいと思います。

結論としては、ただ「乳を搾る」というだけではなく、「搾乳」という『タッチポイント』を活用した健康管理のセンシング機器として、生産性向上のためのツールとして価値があることがわかりました。たぶん、搾乳ロボットは、ロボット導入におけるエッセンスが凝縮されたプロダクトです。

搾乳ロボットとはどんな市場なのか?

「搾乳ロボット」とは、簡単に言うと、乳牛などを対象とした自動乳搾り器です。センサで乳頭の位置を検出し、マッサージ、洗浄した後に、自動で搾乳機を装着し、搾乳する。一頭だけを個別に搾乳するモノから、ロータリー式になって一気に数十頭を搾乳するモノまで色々とあるそうです。牛舎自体を新しくするケースも多々あるようです。

市場規模としては、いくつか調査結果が出ていますが、「2018年の65億米ドルから2025年に309億8000万米ドルへ」と予測するものや、「2025年2.3億米ドル、10.7%CAGR」「2020年から2024年の間に4.6億米ドルの成長、7%CAGR」などの予想が見受けられます。桁が違うのは、市場の定義の違いと思われ、ロボット単品からロボットを含む牛舎全体まで色々な算出パターンがあるようです。

プレーヤーとしては、海外メーカが主です。日本では、世界シェア7割のオランダ Lely社 ASTRONAUTやGEA社、デラバル社のロボットが使われているケースが多いようです。

歴史的には、1970年代には、乳頭部の自動検出に関する取組みなど搾乳作業の自動化に関する研究がスタートしています。また、1990年代に欧州を中心として導入が開始されており、現在世界中で4万台以上の搾乳ロボットが稼働しています。

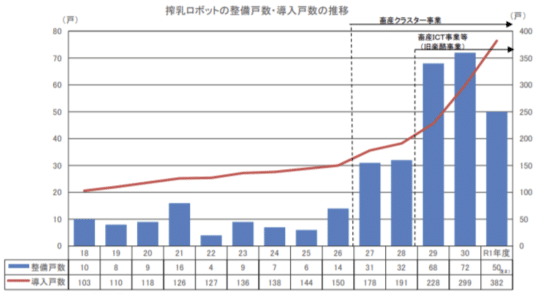

日本でも稼働台数は1000台を超えているとされています。特に、牛乳生産量国内トップの北海道では、着実に導入台数が増加し、2015年(平成27年)以降は国などの事業により一気に拡大しているようです。2020年時点で382戸・795台が稼働しています。普及率としては、日本全体の酪農場の3%、北海道の酪農場の6%といったところなので、急激に伸びているけれど、まだまだ限られた農場といったところでしょうか。

(引用:北海道農政部)

気になるお値段は、ロボット単体では2500万円から3000万円くらいですが、結局システムや牛舎などの投資を含めると結局は億を超える投資になるようです。農家側としては結構な金額のの投資ですが、牛乳の値段が高水準を維持していることや国が最大半分くらい補助してくれることで、投資に踏み切り、結果としてロボット普及が進み始めています。

搾乳作業の負担

では、なぜ国は補助金を出してまで、搾乳ロボットの普及を進めようとしているのでしょうか。

それは、酪農家の労働時間の中で大きな割合を占めるのが搾乳作業だからです。酪農場の1人当たりの年間労働時間は全国平均で2300時間、特に規模が大きい北海道では2500時間にもなっています。まさに激務・・・北海道における搾乳牛1頭当たりの作業別労働時間をみると、搾乳作業は約46時間と全体の作業時間の約50~60%を占めています。さらに、搾乳作業は、毎日決まった時間帯に長時間拘束されるという問題もありました。

また、小、中規模生産者の離農は著しく、過去10年で30%減少と酪農農家自体が急激に減ってきていて、長時間労働、生産性、設備投資などの課題に対して、ロボットのみならず、IoTやAIの導入などを活用した高い生産性を実現する酪農に期待が寄せられています。

搾乳ロボットの効果:省人化

背景から考えると、まず第一義に来るのは、「省人化」です。

人手でやっていた搾乳という行為を自動化し、労働時間を削減する。そして、時間を創出すること。

農林水産省を初めとした複数機関が公表している事例によるとロボットを導入することにより、労働時間が11~20%削減できるようです。

激務と言われる酪農において、労働時間の減少は人件費の圧縮にも繋がりますが、家族経営が多いことを考えると、家族団らんのゆとりをもたらすことになるのかもしれません。

搾乳ロボットの効果:搾乳量増加

乳牛がロボットに搾乳されているとき、実はエサを食べています。牛側からすれば、搾乳されに行くというよりは、エサを食べに、自分から搾乳ロボットに近づいていくのかもしれません。

自動搾乳により、搾乳回数が増え、一頭あたりの乳量も増加するという結果も出ています。論文などによると、乳量は一般的には10%。ばらつきはあるようですが、5~20%くらいは増えるようです。

これは直接的に売上にも効いてくるので10%と言えど大きいですね。

もちろん、どんなエサをあげるのか、どんな頻度で上げるのかというのは、牛の動き、最終的には乳量に影響してきます。具体的には、搾乳時には牛を引き寄せるための濃厚飼料が与えられるのですが、この濃厚飼料と混合飼料の全体的なバランスが非常に重要で乳量に影響します。この辺りは専門外なので、詳しくはわかりませんが、大事なノウハウもうしくは、ロボット側の差別化ポイントになってくるでしょう。

タッチポイントとしての搾乳ロボットの効果

もう一度、搾乳ロボットが何をするか考えてみると、画像で乳頭の位置を検知して、搾乳器を装着し、自動で牛乳を搾るものです。つまり、搾乳ロボットは、牛そのものに接触できるだけでなく、牛の体内から出されたミルクにも接触するものです。生体の外側からも内側からもデータを取ることができる、ある意味「非常に優れたタッチポイント」と言うこともできます。つまり、優秀なIoT機器と言うことです。

牛そのものに関するデータ、そして環境データが容易に取得可能。

例えば、搾乳した生乳のデータや乳頭の画像データや搾乳時に計る体重や試料供給量から、産乳とエネルギー補給のバランス、乳脂肪・乳タンパク、ケトーシスなどの代謝病発症のリスクを見ることができ、疾病の早期発見・早期治療に繋がり、被害を最小限に抑えることが可能となります。

逆に、発情のタイミングも一頭毎に把握可能です。

個体管理のための乳牛に付けたタグに内蔵させたセンサにより、牛の歩行量などの活動量や反すう時間のデータを搾乳ロボットのデータと照らし合わせることで、最適な授精タイミングの情報を得ることも可能になっています。結果として、受胎率の向上、繁殖成績の向上に繋がります。

もちろん、どの牛がロボットを使ったときに搾乳量が多くなるかという情報も取得することができるので、いわゆる体型、乳頭の形状、乳生成量などの観点で搾乳ロボットに適性の高い乳牛を選択的に繁殖させていくことも可能になります。(倫理的な議論は置いておき、酪農側にとっては最重要なポイントです。既に欧米では種雄牛選択の指標として、搾乳ロボットへの適応性も参照することができるようになっているようです。)

アニマルウェルフェアの観点で、乳牛のストレス状態を計測することで、ストレスを抑制できるように、飼料を給与し、防疫・換気などの畜舎環境を整えて、生産性を上げていくこともできるでしょう。

つまり、搾乳ロボットをコアとしたセンサを使った牛のより精密な管理が行えるようになるので、結果的に、経験則に頼るしかなかった情報がデータとして可視化され、生産性向上に貢献することができるのです。

このようなデータはクラウド(例えば、Farmnote Cloudなど)で管理され、誰でも発情や疾病兆候といった牛の状態変化を発見できるだけでなく、獣医など専門家とも共有することで、より高いレベルの判断を行うこともできるようになります。また、従業員の習熟度にかかわらず業務の再現性が向上し、業務の最適化と従業員教育の効率化にも寄与することになります。こういったスマート化は生産性を向上させるという観点だけでは無く、跡継ぎのハードルを低下させるという意味においても重要になってくるでしょう。

費用対効果はいかほどに?

詳細は、一番最後に纏めた参考資料などを読んで頂きたいのですが、

●国からの補助が無ければ、トントンかちょっとマイナス

●国からの補助があれば、プラス

というのが現状のようです。もちろん、農家側の規模や特性など様々な因子があり、一概には言えないところですが、ざっくり言うとそんな感じです。そういった意味において、ロボットが完全普及前の現状であり、かつ酪農家の労働負荷が高くなっている現状において、国からの補助によりロボット導入が加速されるのは、施策のタイミングとしては適切なように感じます。

もう少し詳しく見てみると、

導入補助を利用しない場合は、ロボット導入による乳量増加により粗収益は増加するものの、それ以上に減価償却などの費用が増加。両者はほぼ同じで、若干の所得の減少。という感じです。収入が増えたり、空いた時間で外部委託作業の内製化による支出の削減もできたけど、ロボット代とほぼ同じくらいになるということです。一方、導入補助を利用した場合には、減価償却費が大きく圧縮されることにより、所得は増加する結果となります。

収益性向上に向けたポイント

利益を維持するためのポイントとして、「トラブル対応」が研究者や利用者から指摘されています。ロボットですので、当然たまにトラブります。機械側のトラブルなこともあれば、牛側が想定外の行動することもあるでしょう。ネズミが配線を囓るという事例も結構報告されています。

その際に、ダウンタイム、つまりは搾乳機会ロスをいかに少なくできるか。もちろん、メーカー側のサポート体制も重要ですが、ユーザがある程度自分たちでも対応できるようにロボットシステムについて理解をしておくことが重要なポイントとなりそうです。

また、搾乳ロボットを効率的に稼働させるためには、牛舎の構造が非常に重要となるそうです。牛舎は、構造的に分類すると「フリー方式」と「一方通行方式」の2パターンがあります。途中でエサで搾乳場所まで誘導するということも説明しましたが、当然搾乳したばかりの牛がエサに釣られて来ても搾乳はできませんし、それにより他の牛が搾乳場所に行けなくなってしまいます。適切な牛が、適切なタイミングで、搾乳場所に辿り着くようにするかの動線設計が効率性のポイントになります。(まるで工場の設計のようにですね)

牛の動線だけではなく、分娩前後の牛に配慮した牛舎設計、自動開閉カーテンによる暑熱対策、自動フットバスの設置による蹄病予防、など牛舎そのものの役割は増していくばかりです。

今後の技術的な方向性

搾乳ロボットの普及率はまだ酪農家全体の数%に留まっています。それは現状の標準的な搾乳ロボットが、欧米で主流の乳牛を放し飼いにする牛舎に対応しているためです。一方で、日本で、特に家族経営の酪農家の7割が牛をつないで飼育するつなぎ牛舎です。牛を動かすのではなく、牛舎内をロボットが移動しながら、つながれた牛の搾乳をしていくようなタイプの搾乳ロボットが必要になってくるでしょう。

カナダのミルコマックス社のロボットなどが対応しているようですが、通路幅などの条件さえ合えば、そのまま牛舎を建て替えることなくロボットが導入でき、費用対効果も出しやすくなってくるかと思います。

まとめ

搾乳ロボットというのは、正直全く詳しくない領域のロボットだったのですが、調べて見ると、「搾乳ロボット」というより、「牛乳生産システム」と言えるほどロボット、IoT、AIが高度に融合していました。

また、単純にロボットを導入するだけではなく、「ロボットから取得できるデータを活用した更なる生産性向上」や「搾乳ロボットに適合した牛作りを含めた環境作り」など、ロボット導入のエッセンスが凝縮されているモデルかと思いました。

費用対効果の観点ではまだ補助なしでは苦しいという側面があるかもしれませんが、

おそるべし、搾乳ロボット!!!

という感じです。

牛乳好きの1人として、酪農家への負荷も低減される形で、今後も安定的に牛乳が供給されるように、ロボット技術が少しでも貢献できればと思います。

では、また来週~。

【参考資料】

https://rp.rakuno.ac.jp/archives/feature/3377.html

https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000544.html

https://www.alic.go.jp/content/000137132.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fmsj/54/4/54_114/_pdf

https://www.youtube.com/watch?v=B1QFqF2PHz8&t=2723s

https://www.mo-rakunouhanbai.com/assets/Fe_309_02.pdf

「フォロー」や「スキ」が頂けると喜びます。笑

安藤健(@takecando)

======================

Twitterでは気になった「ロボット」や「Well-being」の関連ニュースなどを発信しています。よければ、フォローください。

頂いたサポートは記事作成のために活用させて頂きます。