日本のロボット開発の国際競争力はどうなっているのか??

ロボットに関連する仕事をしているとよく聞かれるのは、

「日本って本当にロボット大国なんですか??強いんですか??」

というような質問です。

何をもってロボット大国とか強いというかは人それぞれなので、一概に言うことは難しいのですが、総じて言うと、かなり押し込まれているけど、まだ強い!?というのがざっくりした答えでしょうか?

今回はデータも見ながら、産業視点、学術視点で見てみたいと思います~

産業的(作る)にみる

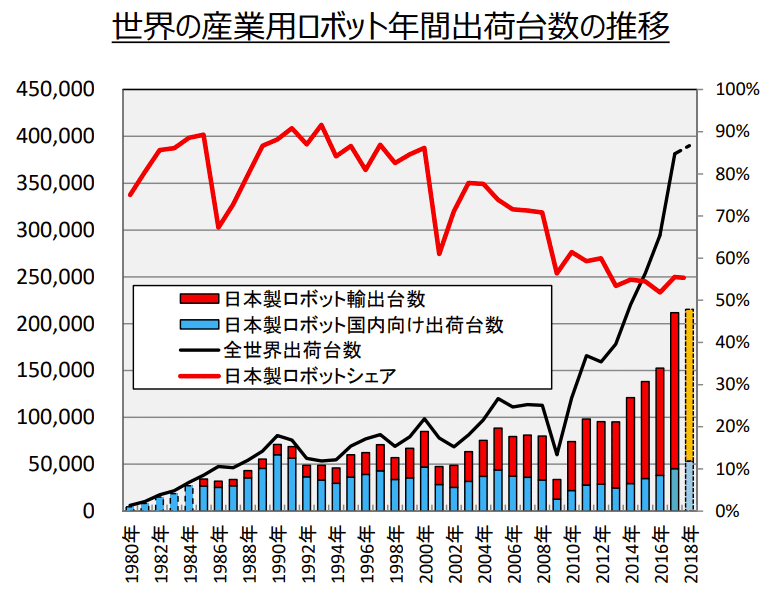

少し前の2019年に経産省が作ったデータがわかりやすいです。

ピークのシェア90%からはだいぶ落ち込んだとはいえ、グローバルシェア50%以上(38万台中21万台)と、現時点でも世界一のロボット生産国です。

もちろん、欧州メーカや中国などのアジアメーカも必死に頑張っているのは間違いなく、特にアジア勢の勢いはスゴイです。

とは言え、ファナック、安川電機などを要する日本は、現状世界一なのは間違いないでしょう!!

サービスロボットに限定すると、たぶん中国やアメリカとかの方が台数は多そうです。

産業的(使う)にみる

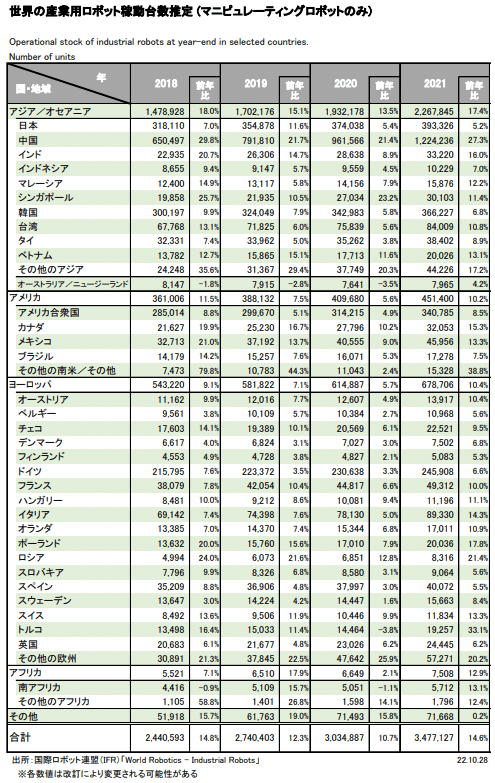

一方で、作る方ではなく、使う方に視点を移してみると、こちらもサービスロボットのデータは見つけられなかったので、産業用ロボットのデータを見てみます。

国際ロボット連盟(IFR)のデータをロボット工業会がまとめたのが、以下の表です。

稼働台数を見てみると、

1位:中国 122万台(前年比127%)

2位:日本 39万台(前年比5%)

3位:韓国 37万台(前年比7%)

4位:アメリア 34万台(前年比9%)

5位:ドイツ 25万台(前年比7%)

と中国がブッチギリなことがよくわかりますし、増加率も高いので、しばらくこの状況は続くでしょう。

使う台数が多いということは、使い方的なノウハウや技術的な課題なども最も多く集められるかもしれません。

日本はというと、韓国、アメリカとほぼ同数ですが、2位となっています。使うという視点でも、良いポジションにいると言えそうです。

学術的にみる

学術的な状況を見るというのは、なかなかやり方が難しいと思いますが、ロボットの代表的な国際学会ICRA、IROSというところで動向を見てみたいと思います。

データとしては、産総研、文科省科学技術・学術政策研究所がまとめていた内容を参考にしたいと思います。

投稿数とかのデータはなぜが2つの資料で違ったので、元データまでリンクが張られているものもあった産総研の方のデータを採用しています。

学会発表への投稿数でいると、ICRAは2010年頃は2000件くらいだったのは2021年で4000件越え、IROSも2010年頃は2000前後だったのが最近は3000前後と、それぞれこの10年で2倍とか1.5倍という感じで増えていっています。

横軸:年数、縦軸:投稿数

学会発表への投稿数が順調に増えていっているというのは、多くの人が興味を持っている領域だということなので、良い傾向だと思います(少なくとも産業的にまずい状況の領域で、学会発表件数だけ増えていくということは起きないと思われます)

採択率は変動はあり、年によっては30%台になったりするものの、基本的には40%台を維持している、という感じです。

一方で、発表数はというと、産業的(使う)が強い5か国のトレンドを見てみると、こんな感じです。

素直にデータを見ると、

・1位:アメリカは常に強いっ!!

・2位:中国はジワジワ上がってきた!!

・3位:ドイツもコンスタントに一定数をキープ

・4位:日本はジワジワ下がり気味

・5位:韓国はフラット、もしくは、ちょっと上がり気味!?

という感じでしょうか。

学会での発表というのは、ある意味では、次のビジネスのネタの数とも言える指標かなとも思います。もちろん、学会発表数だけではなんとも言えないところはあるのですが、日本も存在感をもっと出していかないといけないかもしれません。

私自身はというと、産業界に移ってからは、ICRA・IROSともすっかりご無沙汰してしまっています。自分自身が投稿、発表していないのも反省ですが、日本全体として考えれば、産業界としても、アカデミア側に対して、適切に企業側のニーズや技術課題をしっかりと伝えきれていないという課題認識もあるので、今回の結果を見て、そのあたりはオールジャパン(日本に限定する必要はないかもしれません)で、しっかりしていく必要があるのでは!?と強く思ったところであります。

また、文科省科学技術・学術政策研究所の方では、共著者の分析もされています。2019年のデータの分析なので、たまたまというのはあるかもしれませんが、研究者間ではアメリカ・中国の太いパイプ(人的交流含めて)がしっかり確認できます。日本も一定程度はアメリカ、中国、ドイツなどとの共同研究があるようですが、まだまだ増やしても良いのかもしれないですね。

日本のロボットは高い競争力を持っているのかという意味では、既に形成された産業用ロボットの業界では強い競争力がまだありますが、現在伸びているサービスロボット界隈、さらにはその先のビジネスのネタという意味ではもっともっと頑張っていかないといけないと、改めてデータを見て思った週末でした。

では、また来週~!!

「フォロー」や「ハートマーク(スキ)」を押して頂けると喜びますので、どんどんマークを押しちゃってください。笑

安藤健(@takecando)

==================

Twitterでは気になった「ロボット」や「Well-being」の関連ニュースなどを発信しています。よければ、フォローください

頂いたサポートは記事作成のために活用させて頂きます。