読書note_ChatGPT翻訳術

ノウハウ本 読書は、最終章から読む。

まるで、ミステリーの謎解きの様に。

混沌とした「今」に煩わしさを感じるなら、事後の世界を観れば良いことだ。

ショートカットして、最終のChapter5から読み始めた。

以下、マインドマップにて心に残ったキーワードと、その解釈・感想を記す。

アブストラクト

私は元々理系の考え方を持つ。そういった解釈で進める。

目的を「英語脳になる」と定め、日本語→英語化の「翻訳工程」を「大規模言語モデルによるプロンプトの作法・考え方」になぞらえ、解読することを目指す。その時、どの様な未来が予測されるのかの楽しみを、先に感じることがこのnoteの主題となる。

読んでいる皆様は、ぜひ上の書籍を購入頂き、追体験してもらえると。きっと、楽しい

この本の概要

この書籍の注意事項(p.013)にある、「本書は、・・・コアの考え方となる・・・」の部分より抜粋

※右から左になっている点 ご注意

なるほど。

GPTへのプロンプト 自体を設定する上で

翻訳のメタ言語(言語自体を説明するための言葉)や、翻訳の品質レベル、翻訳の制作工程を 紐解き・解体することで解説している。

まるで、製造工場プロセスのDX(再構築)化のお作法の様だ。

翻訳事務所が、数人のフリーランスが集まった事務所的な組織でできているとして、その工程・役割をDXにより再編成するようなものだろう。

さらに、最終章の前段で”良きまとめ”。

この書籍の立ち位置として、以下を解説している。

翻訳ツールとしてのLLMの活用方法には、二つの(知識・能力)が必要となる。

まず「LLMを活用するための知識と能力」に

「言葉の基本構造」の理解

命題とモダリティ(注)

正確性と流暢性エラーの解消のためのプロンプト

が必要となる。

かつ、それを使いこなすためには、

「メタ言語能力」という広い海のような体系を自分の中に(もしくは、LLMや他の外部知識を通じて)構築することで、翻訳の活用の幅が広がる。

としている。

モダリティ(modality)という考え方は、言語の世界ではたまに出てくる。

詳しくは、wikiにお任せするが。私の高校の時に使っていた英文法の参考書では、メインタイトルの英文法 に加え、改行されて、moodやmodalityをサブタイトルにしていた記憶がある。

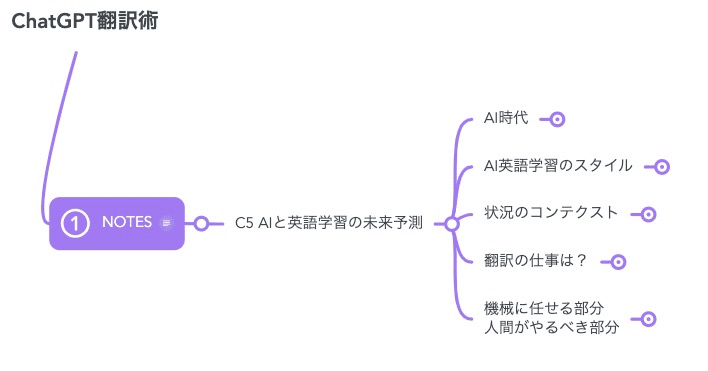

C5 AIと英語学習の未来予測 概要

いきなりだが、マインドマップから

「AIと英語学習の未来予測」の章で、捉えたキーワード達。

そもそものAI時代とは?では、全人類に影響を与える/体験・影響について。その中でも(日本人にとって、第2外国語習得の)英語学習にAIを活用するスタイルについて。

それが、翻訳の仕事にどう影響を及ぼすのか。

最後に、機械と人間の役割は?どの様に、組織や翻訳業界に変革を及ぼすのかについて方向性のみ未来予測。

この辺りは、書籍を読んで欲しい。

流暢さの習得において、非常に重要

確かに。と、使ってみて気付くノウハウ部分で。こういう風に使うというプロンプトの紹介もある。私と同じ立場の英語を学習する人は、是非ご活用あれ。

きっと、GPTを使うのが楽しくなる。そして、知らぬうちに「GPTさんが言うには・・」とか、マシンを「さん付け」して呼びたくなるような。”となりに居てる”感覚が培われるのでは?と思う。

特に「翻訳活動の利用者/享受者が増加」という部分に面白さを感じた。

GPTに向かって「これ、英語でなんて言うん?」とか話し(スマホ音声入力)してる様子や、「ビジネス場面でなく、学生同士でフランクに。エリアとしてはオーストラリア英語で」みたいな、掛け合い学習の様子を、シェアできるコミュニティ(オンライン英会話自習室)があると、いいなぁ。

F.Y.I. スマホでGPT相手に英会話してみるか↓

機械と自分の役割分担

Microsoft OfficeにChatGPTが内蔵されるサービスは「Copilot」=副操縦士と名をつけている。一般の人には、自分に秘書がついてる。とか、代わりにこれやっといて を頼める相手になるのだと。

▼最後に、「機械に任せる部分と人間がやるべき部分」

クリエイティビティ(創造性)を、機械(マシン)に委ねるのは、パターンの創出という意味で正しい方向なのだと感じている。

実際、音楽のパターンが機械によって埋め尽くされるとしても、さらにその裏をかく。もしくは、今・ここだけ・この通過儀礼を経た者だけとか、人それぞれのペインに対応したサービスとしては、共感力の高い人間が新たなmoodやmodalityを作り出せるんじゃないなか。など思考した。

また、書籍の筆者が、大学院での興味・研究をもとに、今後の「単語単語の関係性を計算」したり「単語ベクトル」に対する微分計算などの可能性に思いを馳せていた点も面白かった。

歌は世につれ 世は歌につれ

歌謡の世界は世の姿をそのままに映し出し、世の中も歌謡の移り変わりに影響されて変動することをいう。

言葉や単語も同じように、使われる「場」があって、場を構成する「相手」がいて初めて「意味」が成立する。言語学において、自然言語処理の研究にコーパスが使われる。LLMの進展視点でも、使用されるデータが広がり、元データの収集は更に進むのだろう。

だが、使われる「場」を創り出すことのが、最後に人間に残された仕事なのでは?と。

未来を「場」として捉えるなら。ものすごい速さで落下している薄っぺらな宇宙船の中で混乱が生まれるが、行き先の方向性を信じる人間にとっては怖く無い。

結局、「死」の概念がAIと生物を分つものなんて言われているけど。「死」を怖がるかどうかについて、自己でコントロールできる最大の変数が「信念」。お化け屋敷に入ったなら、怖れながら進むことで、安堵の満足が得られる。ワンチャンもらったヒトイキ、怖れながら楽しもう。

など、と偉そうなことを書いたが。

まだ、1章から4章まで読めていない。(汗)

読んで、また。英語学習にチャレンジしようっと。

最後まで、読んでもらい。ありがとうございました!

よかったら「イイね」ボタンを。続きを期待してもらえるなら、チャネル登録よろしくお願いします。でも、本当に嬉しいのは、一緒にオンライン英会話の自習室に参加(話しかけずに、もくもくとやる会)してくれると楽しいです。ではでは

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?