境涯から生み出された稀有な短編たち。

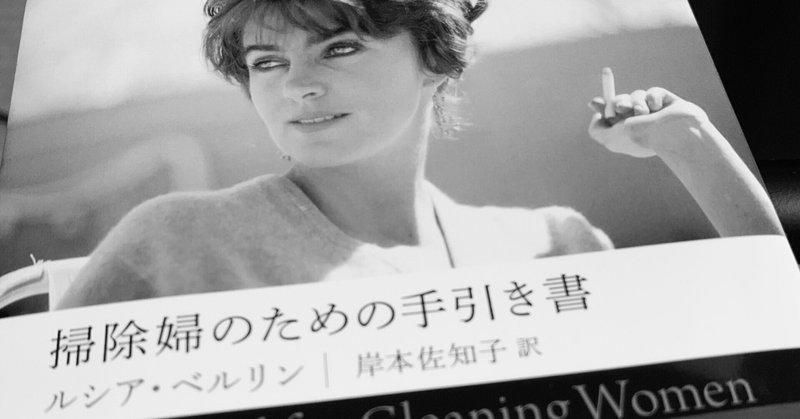

ルシア・ブラウン・ベルリン (Lucia Brown Berlin)の『掃除婦のための手引き書』を読んだ。

彼女は1936年生まれのアメリカの短編小説家だ。彼女には少数の熱烈なファンがいたらしいが、名声を得るには没後11年の歳月が必要だった。そのきっかけとなったのが短編集『掃除婦のための手』だ。

日本でも同書は、岸本佐和子さんによって翻訳され、二○二○年本屋大賞翻訳小説部門第二位、第一○回Twitter文学賞海外編第一位など、それなりの評価を得て、話題にもなった。

その『掃除婦のための手引き書』をようやく読んだという話だ。

ルシア・ベルリンの人生は蛇行し、複線化し、やがて迷路のようなジャンクションに迷い込むが如くだ。点々と変わる住まい。度重なる結婚と離婚。そのたびに増えていく子どもたち。生活のためのさまざまな仕事。家族や自身を悩ませたアルコール依存。子どもの頃の性的虐待。そして背負い続けた脊柱側弯症。

彼女の物語はこれらの現実から導き出されている。端的で装飾が省かれたその文章は、ときにとっつきにくく、書かれている内容は凄惨だったりもする。

「ドクターH.A.モイニハン」では、西テキサス、いやテキサス一腕のいい、しかし手がつけられないほどの酔っ払いである歯科医師の祖父が、自分の歯の完璧なレプリカをつくり、それと自前の歯と入れ替える様子が描かれている。ジャック・ダニエルをラッパ飲みしながら、“私”に自分の歯をすべて抜かせてしまうのだ。祖父は血だらけだ。想像するだに痛々しい。

そうかと思えば、「ソー・ロング」の出だしに唸ってしまう。

「マックスの“ハロー”を聞くのが好きだ。(中略)彼の秘書が出て、マックスをお願いと言う。やあ、ハロー、と彼が言う。マックス? わたしは電話ボックスの中でふわっと失神しそうになる。」

マックスは夫の友人で、夫と“私”が結婚するときの付添人でありミュージシャン。“私”はマックスと恋に落ちる。ある日、マックスが迎えに来る。

「いますぐそこの角の電話ボックスなんだ。彼はバラの花束とブランデーのボトルとアカプルコ行きの切符を四枚もってやってきた。わたしは子供たちを起こし、家を出た」

いったいどれだけの言葉が削ぎ落とされたのだろう。“私”の心情は描かれることなく、子どもを連れて出ていってしまうのだ。

ぶきっちょでクールな言葉たち。唐突なクロージング。聖書やアメリカ文化に根っこをもったユーモア。そんなものに慣れてくると、なんだかやめられなくなってくる。

サポートしていただけたら、小品を購入することで若手作家をサポートしていきたいと思います。よろしくお願いします。